Archivio di Settembre 2025

Pedoni sostenuti

L’anima degli scacchi: come i pedoni avanzati costruiscono la vittoria

Nel vasto universo della strategia scacchistica, pochi aforismi sono così celebri e profondi come quello di François-André Danican Philidor: “I pedoni sono l’anima degli scacchi“. A una prima occhiata, questa affermazione può sembrare paradossale. Come possono le unità più limitate, incapaci di muoversi all’indietro o di saltare altri pezzi, essere il cuore pulsante del gioco? La risposta si trova nella loro natura più profonda. Se un pezzo maggiore, come un Cavallo o un Alfiere, può essere spostato e ritirato, una spinta di pedone è una decisione irreversibile, un’impronta permanente sulla scacchiera. Questa irreparabilità rende le strutture pedonali il vero scheletro di una posizione, un elemento statico che determina i piani a lungo termine, le opportunità e i limiti di entrambi gli schieramenti.

L’avanzata di pedoni uniti non è dunque solo una minaccia latente di promozione, ma si trasforma in una delle armi più formidabili per la restrizione e il soffocamento dell’avversario. L’idea non è attaccare direttamente, ma costruire una “gabbia invisibile” che limita la mobilità dei pezzi nemici, ne soffoca la coordinazione e, in ultima analisi, predetermina il corso della partita. Questo rapporto esplorerà, attraverso l’analisi di concetti storici e di partite di grande maestri, il potere multiforme dei pedoni avanzati. Dalle fondamenta di controllo spaziale alle inarrestabili avanzate sui fianchi, fino all’effetto paralizzante del pedone passato, il pedone si rivela un vero architetto della vittoria.

La struttura Maróczy: i pedoni come architetti dello spazio

Una delle dimostrazioni più chiare e potenti del controllo spaziale che i pedoni possono esercitare è la Struttura “Nodo” Maróczy. Questa formazione pedonale, tipica di alcune varianti della Difesa Siciliana, vede il Bianco posizionare i suoi pedoni in c4 ed e4. L’obiettivo strategico di questa configurazione è esercitare un controllo ferreo sulle case centrali d5 e b5, negando al Nero le spinte liberatorie che caratterizzano la Siciliana dinamica. Come sottolineato spesso questo “Maróczy Bind” trasforma la partita in una lenta e complessa lotta posizionale, dove il Bianco costruisce un vantaggio duraturo e soffocante.

Il piano del Bianco non è un assalto diretto, ma un progressivo “schiacciamento” delle forze nemiche. La pressione sulla casa d5 rende quasi impossibile per il Nero la rottura…d7-d5, costringendo i suoi pezzi a posizioni meno attive e meno flessibili. Si tratta di una strategia di lungo periodo, dove la pazienza è la chiave. Tuttavia, la Struttura Maróczy è un’idea a doppio taglio, e un profondo studio delle sue dinamiche rivela come anche il lato che subisce la restrizione possa trovare la via della salvezza. Ad esempio, una strategia comunemente adottata dal Nero è quella di preparare con cura rotture di pedone sui fianchi, come…b5 o…f5, per alleviare la pressione e ottenere un controgioco vitale.

Un approccio alternativo, e forse ancora più sottile, è stato magistralmente dimostrato da Bobby Fischer. Invece di cercare una rottura immediata contro il temuto “Maróczy Bind”, la sua strategia si basava sulla semplificazione. Attraverso una serie di scambi calcolati, Fischer cercava di alleggerire la scacchiera, riducendo il numero dei pezzi del Bianco che potevano sfruttare il vantaggio di spazio. La logica sottostante era che, in una posizione affollata, il pedone avanzato è un’arma potente; ma in un finale semplificato, l’influenza posizionale dei pedoni diminuisce, e la partita si trasforma in un duello tecnico dove l’abilità superiore nel finale può fare la differenza. Questo approccio rivela una comprensione del gioco che va oltre la semplice applicazione dei principi: la vera maestria sta nel saperli adattare o addirittura sovvertire a seconda del contesto.

Il pedone come ariete: l’avanzata sui fianchi

Se la Struttura Maróczy dimostra il potere di controllo dei pedoni al centro, la loro avanzata sui fianchi può essere una forza altrettanto, se non più, letale. In questi casi, i pedoni non agiscono più come una gabbia invisibile, ma si trasformano in un ariete inarrestabile, generando minacce concrete che possono sfondare le difese nemiche.

Una dimostrazione lampante di questa strategia si è vista nella partita tra Maxime Vachier-Lagrave e Ding Liren. L’avanzata dei pedoni bianchi sul lato di Donna è stata definita “decisiva”, con il commentatore che ha dichiarato: “Il Nero è ora impotente contro la semplice avanzata dei pedoni bianchi sul lato di donna“. La mossa 30.a5 del Bianco non era solo una spinta, ma un’affermazione di dominio, creando la minaccia diretta di una promozione e costringendo l’avversario a una difesa puramente passiva. Questo esempio evidenzia come una ben coordinata ondata di pedoni possa paralizzare i piani dell’avversario e condurre alla vittoria senza la necessità di complessi attacchi di pezzi.

Il potere dei pedoni si manifesta in modo diverso e cruciale anche nei finali, dove un singolo pedone avanzato può diventare uno strumento di precisione chirurgica. Nell’analisi di un complesso finale di torre tra Nepomniachtchi e Ding Liren, il pedone del Bianco in e5 svolge un ruolo di “profilassi“. Sebbene la sua spinta (66.e5) non porti a una promozione immediata, l’analisi ha evidenziato che il pedone “non permette al re Nero di muoversi liberamente“. Questa restrizione, apparentemente minima, ha un effetto profondo: il re avversario è “ingabbiato” e costretto a una difesa statica, mentre i pezzi del Bianco sono liberi di agire altrove per portare a termine la vittoria. La funzione del pedone evolve in modo dinamico: da un ariete d’assalto nel mediogioco a uno strumento di precisione che limita l’attività del monarca avversario nel finale. Questa flessibilità concettuale è un segno distintivo dei grandi maestri, capaci di riadattare un’unità semplice a contesti strategici in costante evoluzione.

La massima espressione del potere pedonale: il pedone passato

Un pedone avanzato può diventare la forza strategica più dominante sulla scacchiera quando si trasforma in un pedone passato protetto. L’influenza di un tale pedone va ben oltre la minaccia di promozione, arrivando a paralizzare interi settori del gioco. Aron Nimzowitsch, uno dei padri dell‘Ipermodernismo, ne ha descritto la potenza con una celebre metafora: “Un pedone passato è un criminale che va tenuto sotto chiave“.Per Nimzowitsch, la gestione di un pedone passato segue una precisa triade strategica: “Restringere, Bloccare, Distruggere“. Il primo passo è limitare lo spazio dell’avversario, poi neutralizzare il pedone con un blocco (idealmente un Cavallo, un pezzo che non può essere scacciato da un pedone), e infine, una volta che i pezzi nemici sono immobilizzati, lanciare l’attacco finale per distruggere la posizione avversaria.

La forza paralizzante di un pedone passato è stata mostrata in maniera esemplare nella partita tra Wei Yi e Gukesh. L’analisi ha evidenziato il pedone avanzato in d7 come un “morsetto strategico“, costringendo i pezzi neri a una difesa puramente passiva sull’ottava traversa. La sua sola presenza ha immobilizzato le forze avversarie, rendendole incapaci di reagire alla successiva “seconda ondata” di attacco (come la definirebbe sempre Aaron Nimzowitsch). È interessante notare, tuttavia, che l’analisi della partita rivela una potenziale discrepanza: sebbene il documento indichi che il pedone avanzato fosse del Bianco in d7, il risultato finale della partita (0-1) mostra che è stato Gukesh, con i pezzi neri, a vincere. Questa apparente contraddizione non invalida il concetto, ma ne svela la complessità. In realtà, è stato Gukesh a ottenere e sfruttare il pedone avanzato, un pedone del Bianco che è stato catturato e spinto in profondità in campo nemico. La vittoria di Gukesh non fa che rafforzare la tesi che un pedone passato è un “bene fondamentale” (major asset), e che la sua influenza è tale da poter determinare l’esito di una partita, se gestito con la dovuta maestria.

Dettagli che fanno la differenza: concetti avanzati e storia

La comprensione del ruolo dei pedoni è progredita notevolmente nel corso della storia degli scacchi, con teorici che hanno sviluppato una terminologia specifica per descrivere la loro influenza. Hans Kmoch, nel suo libro Pawn Power in Chess, ha introdotto concetti che permettono di analizzare le strutture pedonali con una precisione quasi scientifica. Tra questi, spiccano i concetti di Duo e Head-Duo, che si riferiscono a due pedoni adiacenti che si difendono a vicenda, e il concetto di Ram, che descrive la formazione di due pedoni avversari bloccati frontalmente. Queste formazioni, apparentemente semplici, hanno un impatto profondo sulla restrizione dello spazio e sulla riduzione delle opzioni di gioco.

Un concetto ancora più sottile, ma altrettanto importante, è quello del pedone “space-grabbing“. A differenza di un pedone passato, non è un’imminente minaccia di promozione, ma un singolo pedone ben posizionato che proietta la sua influenza in campo nemico, controllando case vitali e limitando la flessibilità dei pezzi avversari. Un esempio notevole di questo si è verificato in una partita tra Magnus Carlsen e Vladimir Fedoseev, dove il pedone in f5 del Bianco (o del Nero, a seconda delle versioni analizzate della partita) ha agito come un fulcro strategico. La sua importanza era tale che l’avversario è stato costretto a una mossa specifica per eliminarlo e riacquistare mobilità, a riprova che anche un pedone apparentemente innocuo può costringere un’intera strategia avversaria a un’attenta reazione difensiva. Questa influenza sottile, ma duratura, è una delle caratteristiche che distinguono il gioco posizionale dei grandi maestri.

La tabella seguente riassume i contributi chiave di alcuni dei più importanti autori che hanno modellato la teoria dei pedoni.

| Autore | Opera Principale | Contributo Chiave |

| François-André D. Philidor | Analisi degli scacchi | La celebre frase “I pedoni sono l’anima degli scacchi”, con enfasi sul ruolo delle catene pedonali nel controllo dello spazio. |

| Pietro Carrera | Il gioco de gli scacchi | L’idea, già nel 1600, di occupare il centro con i pedoni per “limitare” e poi aggredire i pezzi nemici. |

| Aron Nimzowitsch | Il mio sistema | La filosofia della restrizione, del blocco e della distruzione, con la celebre metafora del pedone passato come “criminale”. |

| Hans Kmoch | Pawn Power in Chess | Ha sviluppato una terminologia specializzata per descrivere le strutture pedonali, come il duo o “duetto”. |

| Michael Stean | Simple Chess | Ha definito e analizzato la superiorità spaziale come la capacità di sostenere i pezzi dietro una struttura di pedoni avanzati. |

| Andy Soltis | Pawn Structure Chess | Ha classificato le principali formazioni pedonali, analizzandone l’influenza sul gioco posizionale. |

Conclusione: i pedoni come architetti della vittoria

Questo viaggio attraverso la storia e la teoria degli scacchi ha dimostrato che i pedoni sono molto più di semplici pedine. Con la Struttura Maróczy, essi erigono le fondamenta del controllo posizionale. Con le avanzate sui fianchi, si trasformano in arieti che aprono varchi nelle difese. Con i pedoni passati, innalzano torri d’assedio che paralizzano il nemico. Anche un singolo pedone può diventare un fulcro strategico che costringe l’avversario a giocare sulla difensiva. L’uso sapiente di queste umili unità è una delle abilità che contraddistinguono i grandi maestri, capaci di scolpire la struttura stessa della partita e di trasformare un vantaggio di spazio in una vittoria ineluttabile. La capacità di comprendere e manipolare il potenziale dinamico di queste unità è una delle pietre angolari della maestria scacchistica, un concetto che la storia e la pratica del gioco continuano a convalidare. In definitiva, si può affermare, citando un altro grande, Paul Keres, che “Più divento vecchio e più valuto i pedoni”.

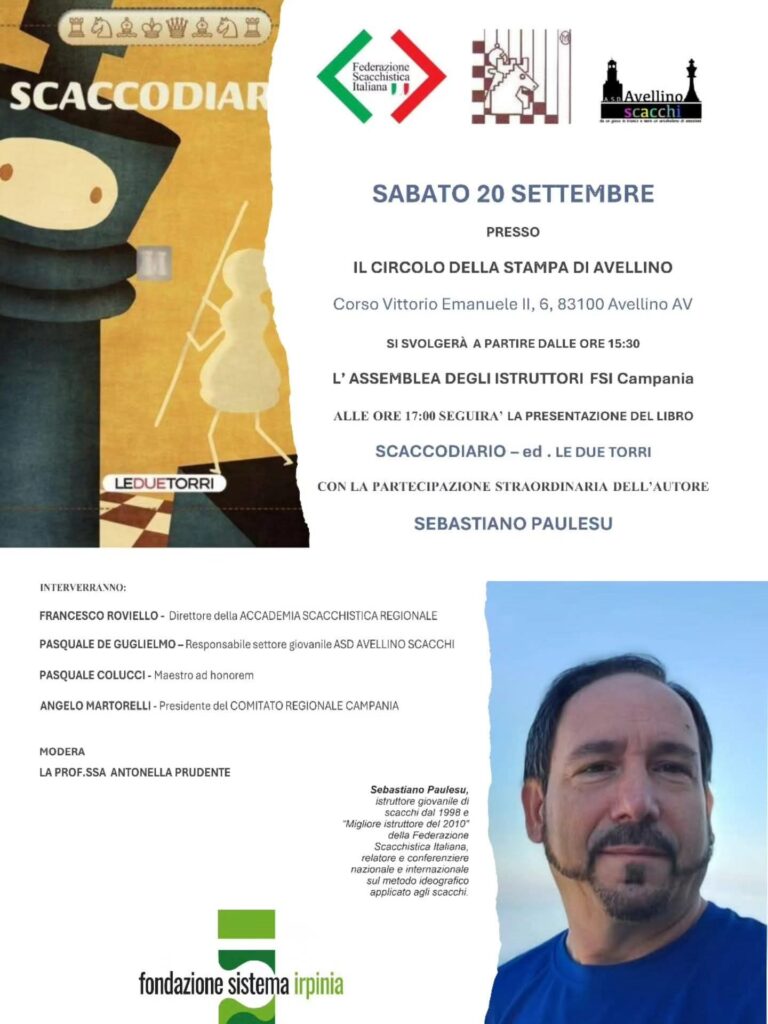

Presentazione dello Scaccodiario ad Avellino

Un pomeriggio di cultura scacchistica ad Avellino

Il Circolo della Stampa di Avellino, cuore pulsante della cultura locale, si prepara ad ospitare un evento imperdibile per tutti gli amanti degli scacchi. Un pomeriggio interamente dedicato alla promozione e alla crescita di questo affascinante sport nella nostra regione, che promette di riunire esperti, appassionati e curiosi di tutte le età.

L’appuntamento è fissato per le ore 15:30 in Corso Vittorio Emanuele II, 6. L’incontro sarà un’occasione unica per fare rete e scoprire i segreti dello Scaccodiario e del Metodo Ideografico. A moderare la chiacchierata sarà la professoressa Antonella Prudente, che ha pazientemente organizzato l’evento con la collaborazione del Comitato Regionale.

Incontri d’eccellenza: i protagonisti

L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco che hanno contribuito a scrivere la storia degli scacchi in Campania. Tra gli ospiti confermati:

- Francesco Roviello, Direttore dell’Accademia Scacchistica Regionale, un’istituzione fondamentale per la formazione e la diffusione degli scacchi.

- Pasquale di Guglielmo, Responsabile del settore giovanile della ASD Avellino, la cui dedizione è cruciale per la crescita delle nuove generazioni di scacchisti.

- Il Maestro ad honorem Pasquale Colucci, una figura storica e carismatica del movimento locale, la cui passione continua ad ispirare tantissimi.

- Angelo Martorelli, Presidente del Comitato Regionale Campania e già consigliere della Federazione Scacchistica Italiana (FSI), un punto di riferimento per le istanze e le aspirazioni del movimento regionale.

Obiettivi dell’incontro

Questo evento nasce con un obiettivo chiaro: rafforzare la comunità scacchistica del territorio e stimolare il coinvolgimento dei giovani. L’incontro offrirà spunti preziosi su vari argomenti: dalla didattica all’agonismo, dall’organizzazione dei circoli alle prospettive future. Sarà un’opportunità per confrontarsi direttamente con i protagonisti e approfondire la conoscenza di uno sport che unisce strategia, creatività e logica.

Giocare per migliorarsi

Scaccomatto all’Ego: 5 lezioni scomode degli scacchi per forgiare il carattere

Introduzione: la partita più importante

Nella vita, ci troviamo spesso ad affrontare situazioni complesse che richiedono strategia, pianificazione e flessibilità. Come illustra la metafora degli scacchi, la vita assomiglia a una partita in cui ogni mossa ha delle conseguenze. È un esercizio continuo nel prendere decisioni oculate, tenendo conto sia delle nostre azioni che delle reazioni che potrebbero suscitare negli altri.

E se il vero scopo degli scacchi non fosse semplicemente vincere la partita sull’avversario, ma forgiare il proprio carattere? Se le vere lezioni non si nascondessero nei manuali di tattica, ma nelle vittorie e, soprattutto, nelle sconfitte contro noi stessi?

Le 64 caselle sono un campo di addestramento psicologico, uno specchio che riflette chi siamo e chi potremmo diventare. Ecco cinque delle lezioni psicologiche più sorprendenti e profonde che questo antico gioco ha da offrire.

1. Il tuo più grande avversario sei tu

L’idea controintuitiva alla base della vera maestria scacchistica non è sconfiggere chi siede di fronte a noi, ma conquistare noi stessi. Ogni partita diventa un’opportunità non per dimostrare superiorità, ma per misurare il proprio progresso interiore.

Come afferma Igor Smirnov nel suo libro “Champion Psychology“: “Non si tratta di conquistare gli altri, ma di conquistare te stesso: conquista le tue debolezze. Renditi migliore di come eri ieri.“

Questo concetto trasforma radicalmente l’obiettivo del gioco. Ogni partita, indipendentemente dal risultato, è un’occasione per affinare la concentrazione, gestire l’ansia, rafforzare la disciplina e superare i propri limiti mentali. Il vero successo non si misura in punti Elo, ma nei progressi compiuti sul sentiero del miglioramento personale. La vittoria, quindi, non è più l’obiettivo, ma il sintomo di un lavoro interiore ben fatto.

2. La sconfitta è il tuo migliore allenatore

E lo strumento più potente che questo avversario interiore usa contro di te non è la minaccia della sconfitta, ma la sconfitta stessa. Eppure, è proprio qui che si nasconde l’allenamento più profondo. Perdere è doloroso. La maggior parte delle persone fa di tutto per evitare la sconfitta. Negli scacchi, invece, confrontarsi con il fallimento è il motore primario della crescita.

Josh Waitzkin, nel suo libro “The Art of Learning”, descrive questo processo come un “investimento nella sconfitta“: un atto brutale ma necessario che richiede di mettere da parte il proprio ego per poter imparare. Significa cercare attivamente le proprie debolezze, analizzarle e trasformarle in punti di forza. William Stewart, in “Chess Psychology: The Will to Win“, sottolinea l’importanza di analizzare onestamente le sconfitte più dolorose per capire cosa è andato storto.

Questo approccio è possibile solo cambiando la propria percezione del fallimento. Come spiegato in “New Chess Psychology“, il segreto è riformulare la sconfitta come “feedback”. Questa mentalità rimuove l’ego dall’equazione, trasformando ogni risultato, positivo o negativo, in una preziosa opportunità di apprendimento. Riduce la dinamica di “lotta o fuga” associata alla paura di fallire e ci permette di rimanere obiettivi e concentrati sul processo di miglioramento.

3. La scacchiera è uno specchio

Una volta accettata la sconfitta come strumento di crescita, la scacchiera si trasforma da campo di battaglia a specchio. Lo stile di gioco di una persona è un riflesso diretto della sua personalità e della sua mentalità competitiva. La scacchiera non mente; rivela le nostre tendenze più profonde, le nostre paure e i nostri punti di forza caratteriali.

Un’osservazione tratta da “The TAO of chess“, di Peter Kurzdorfer ,cattura perfettamente questa idea:

“Il modo in cui un uomo gioca a scacchi dimostra la sua intera natura.” (che riecheggia la frase di Dostoevsky: se vuoi conoscere meglio un uomo fallo giocare).

Un esempio illuminante è quello del Campione del Mondo Tigran Petrosian. Come dettagliato in “Analyzing the Chess Mind“, scritto da Boris Gulko e Dr. Joel R. Sneed, Petrosian fu un’eccezione tra i campioni per la sua cronica mancanza di fiducia in se stesso, un tratto psicologico che si traduceva direttamente nelle sue mosse. Il suo stile era eccessivamente cauto, portato a sabotare brillanti concezioni strategiche per paura del rischio. Questa debolezza divenne drammaticamente evidente durante il suo match dei candidati contro Bobby Fischer, che aveva appena annientato due dei più forti giocatori del mondo con un punteggio complessivo di 12-0. Di fronte a un simile avversario, Petrosian era, nelle parole degli analisti, “semplicemente spaventato da Fischer”. Questo contrastava nettamente con la psicologia di altri grandi, come Boris Spassky, che pur perdendo il titolo contro Fischer, non ne ebbe mai paura.

Pensa alle tue partite. Cosa rivelano di te? Sei aggressivo e propenso al rischio, o cauto e metodico? Sei tenace sotto pressione o tendi a crollare? La scacchiera è uno specchio onesto che, se interrogato, può rivelare molto su chi sei.

4. La vera maestria è relazione, non memoria

Se la scacchiera riflette la nostra psicologia, la vera maestria non può essere un semplice atto di memorizzazione. Nell’era dei computer, è facile credere che il gioco moderno sia solo una questione di imparare a memoria infinite varianti di apertura. Questa è un’illusione. La vera comprensione non deriva dall’apprendimento mnemonico, ma dallo sviluppo di una relazione profonda con il gioco.

Come suggerisce Angus Dunnington, apprezzare il carattere di un’apertura è molto più importante che memorizzare le sue varianti. I giocatori più forti non vedono una collezione di pezzi, ma schemi, “blocchi” di informazioni e relazioni dinamiche. Questa capacità, come spiega Josh Waitzkin, non è il risultato di un apprendimento meccanico, ma di un’intuizione affinata attraverso lo studio delle “sfumature”.

Questo è fondamentale perché ci insegna che la maestria, negli scacchi come nella vita, non consiste nel conoscere le regole, ma nel comprendere le ragioni dietro le regole. È il passaggio dalla conoscenza alla saggezza: non basta conoscere le regole del gioco, bisogna sentirne l’anima.

5. La battaglia non è sulla scacchiera, ma nella tua mente

Comprendere l’anima del gioco significa accettare che, lungi dall’essere un puzzle sterile e puramente logico, una partita a scacchi è un’intensa lotta psicologica. È un duello di volontà, resilienza e tenuta mentale. Josh Waitzkin lo descrive magnificamente: “Gli scacchi competitivi non riguardano la perfezione. Sono più simili a un incontro di pugilato mentale, con due avversari che si scambiano vantaggi, con l’inerzia che va da una parte e poi dall’altra.”

Il campo di battaglia principale è il nostro “dialogo interiore”. Come evidenziato in “Mental Toughness in Chess” di Werner Schweitzer, le frasi e le immagini che formuliamo nella nostra mente hanno un impatto enorme sulla nostra performance. Un dialogo interno negativo può sabotare anche la preparazione più meticolosa.

La battaglia, inoltre, inizia molto prima della prima mossa. La preparazione non è solo teorica. Angus Dunnington, in “Chess Psychology“, racconta un aneddoto memorabile. Da giovane giocatore, gli bastava una patta nell’ultimo turno per ottenere la sua norma di Maestro Internazionale. La partita era alle 8 del mattino. Convinto che alterare il suo ritmo di “vacanza” sarebbe stato controproducente, decise di passare la notte in bianco. Poco prima del turno, scoprì di essere stato abbinato non contro un giocatore di livello inferiore, come sperava, ma contro un forte Maestro Internazionale. Si sedette alla scacchiera “fisicamente esausto, psicologicamente battuto e totalmente impreparato”. Fu salvato solo dal fatto che il suo avversario, che a sua volta aveva passato la notte fuori, gli offrì la patta dopo una lunga riflessione, senza nemmeno essersi accorto che Dunnington gliel’aveva proposta 45 minuti prima.

Questa non è una lezione sulla gestione del tempo, ma sul rispetto per la battaglia che precede la battaglia. La mente non può combattere se il corpo l’ha già tradita.

Conclusione: la prossima mossa è tua

Gli scacchi sono molto più di un gioco. Sono uno strumento per la conquista di sé, un insegnante che opera attraverso il fallimento, uno specchio per l’anima, un percorso verso l’intuizione e un campo di battaglia mentale.

Il valore ultimo del gioco non risiede nei punti Elo o nei trofei, ma nel carattere, nella resilienza e nella consapevolezza di sé che aiuta a costruire.

Quindi, la prossima volta che ti siedi davanti alla scacchiera, a cosa giocherai: a vincere una partita o a costruire una versione migliore di te stesso?