Recensioni

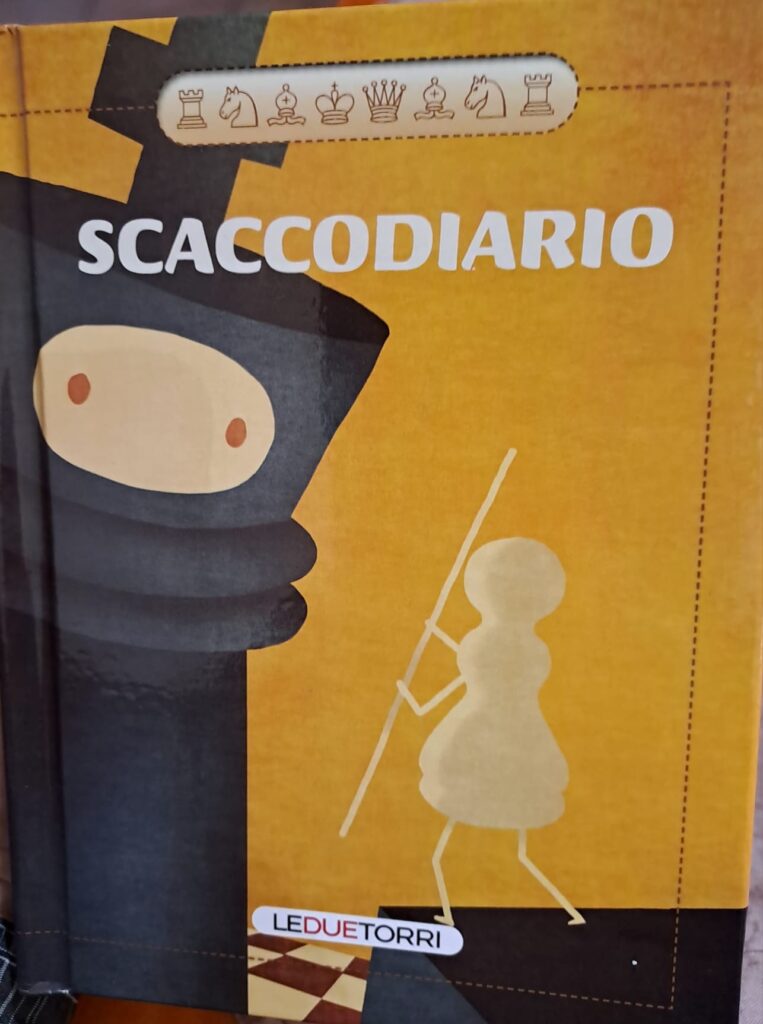

Scaccodiario 2025/26

Negli ultimi anni, il mondo ha assistito a un sorprendente “boom” di popolarità per gli scacchi, un gioco millenario che sembrava destinato a una nicchia di appassionati. Complici l’enorme successo della serie “La Regina degli Scacchi” e i lunghi periodi di lockdown, che hanno spinto molti a riscoprire passatempi casalinghi, le scacchiere sono tornate a essere protagoniste, sia fisicamente che online, con un aumento vertiginoso di giocatori e vendite di prodotti a tema.

Tuttavia, al di là delle aperture, delle strategie e degli scacchi matti, questo mondo offre lezioni profonde e spesso contro-intuitive che si applicano a campi ben più vasti, come l’apprendimento, l’inclusione e la gestione della passione. Questo articolo distilla cinque di queste lezioni, emerse da una conversazione per il Podcast “L’infilata” dove mi è stato chiesto del nuovo “Scaccodiario“, dimostrando come le 64 caselle possano diventare uno specchio per comprendere meglio la realtà che ci circonda.

Lezione 1: un diario scolastico può essere un coach interattivo (e insegnare le regole in rima)

Un diario scolastico non è solo carta: può diventare un allenatore personale.

La proposta dello “Scaccodiario“, è una vera e propria sovversione di un oggetto quotidiano, un caso studio di pedagogia moderna. Anziché essere un semplice quaderno per i compiti, si trasforma in un ecosistema di apprendimento “phygital” (fisico e digitale) con tre anime distinte. In primo luogo, è un diario motivazionale: ogni giorno è scandito da motti e frasi in rima, come “Mossa veloce spesso atroce” o “Chi sul fianco si sbilancia piglia il matto della Lancia“, che applicano il suo “metodo ideografico” per fissare concetti complessi. In secondo luogo, è uno strumento interattivo: i QR code disseminati tra le pagine rimandano a biografie di grandi maestri o a problemi tattici sulla piattaforma “Le due Torri“, trasformando il diario in un eserciziario dinamico. Infine, è un manuale per neofiti, con le regole del gioco spiegate interamente in rima in appendice. Lo Scaccodiario cessa così di essere un oggetto per diventare un ecosistema pedagogico tascabile, dimostrando come la gamification possa rivitalizzare anche gli strumenti didattici più tradizionali.

Lezione 2: per salvare un gioco, non trasformarlo in una materia scolastica

Il modo migliore per far odiare gli scacchi? Renderli una materia obbligatoria.

Emerge qui un paradosso pedagogico fondamentale: se gli scacchi portano enormi benefici, perché non istituzionalizzarli come materia scolastica? La risposta risiede nel delicato equilibrio tra motivazione intrinseca (il gioco) e motivazione estrinseca (il voto). Fu durante una conferenza mondiale, che l’istruttore Alex Wild mi offrì una prospettiva illuminante, quasi una sentenza:

“No per carità! La musica è materia scolastica e quanti bambini odiano la musica.”

Il rischio è quello di innescare un “cortocircuito motivazionale”, trasformando una fonte di gioia in una fonte d’ansia. La mia soluzione pratica è dedicare solo un quarto d’ora alla teoria e ben 45 minuti al gioco libero. È nel divertimento, nella sfida e nella libertà che la passione fiorisce. Istituzionalizzare gli scacchi con interrogazioni e voti significherebbe spogliarli della loro essenza, trasformando un’opportunità di crescita in un obbligo da cui fuggire.

Lezione 3: le bambine sono fortissime a scacchi. il problema non è l’abilità, ma l’arena.

Il gender gap negli scacchi non nasce sulla scacchiera, ma nel mondo dei tornei.

Questa è la tesi contro-intuitiva che emerge con forza dalla mia esperienza ventennale nelle scuole primarie. Quando gli scacchi vengono proposti a tutta la classe, “le bambine giocano alla pari dei maschietti, anzi spesso sono tra le più brave”. La passione e il talento, all’inizio, non hanno genere. La mia diagnosi è precisa: la disparità nasce nel passaggio all’arena competitiva. È lì che la forbice si allarga, con un rapporto di iscritti che diventa presto 70/30 a favore dei maschi. Le cause ipotizzate – un agonismo percepito come “più maschile”, retaggi socioculturali, pressioni genitoriali – descrivono un fenomeno noto in altri campi come drop-out: la “leaky pipeline”, la “conduttura che perde”, dove la partecipazione femminile si disperde ai livelli più alti e competitivi. La lezione è una diagnosi precisa: il problema non è una questione di abilità o interesse, ma di barriere strutturali e culturali che rendono l’arena competitiva un ambiente meno accogliente per le giovani giocatrici.

Lezione 4: i corsi gratuiti non svalutano gli scacchi, ma scovano talenti nascosti

Offrire corsi gratis non è un’elemosina, ma un investimento strategico.

Alla critica secondo cui la gratuità svilisce la disciplina, rispondo contrapponendo il “valore percepito” al “valore di opportunità”. Paragonando questi corsi a grandi progetti europei come PON ed Erasmus, si dimostra come non vengano visti come svalutazione, ma come occasioni preziose. Il punto cruciale, però, è che la gratuità è un investimento strategico nella meritocrazia. È l’unico canale per raggiungere talenti che altrimenti rimarrebbero invisibili, come i bambini “non abbienti o con bisogni educativi speciali” che non avrebbero mai i mezzi per un corso privato. È in questi contesti, sottolinea, che si scoprono spesso “belle sorprese”: menti brillanti che, senza un’iniziativa pubblica, non toccherebbero mai una scacchiera. I programmi gratuiti, quindi, non sviliscono il gioco, ma ne democratizzano l’accesso, garantendo che l’unica moneta che conti per entrare in partita sia il talento, non il censo.

Lezione 5: il vero superpotere degli scacchi non è la logica, ma la connessione

Prima ancora che un allenamento per la mente, gli scacchi sono un linguaggio universale.

Sebbene i benefici logici degli scacchi siano noti, il loro superpotere più inaspettato è di natura sociale. Ne ho avuto la prova diretta in una scuola multietnica della sua città, con bambini provenienti da Bangladesh, Pakistan, Senegal e Cina. In quel contesto, la sua “evidenza empirica” è stata folgorante: “gli scacchi proprio non hanno barriera… giocano tutti alla pari”. Di fronte alle 64 caselle, le differenze linguistiche e culturali si dissolvono istantaneamente. Le regole del gioco creano un terreno comune, un codice universale dove conta solo la prossima mossa. In un’epoca di barriere complesse e innalzate con fatica, un sistema di regole semplici e universalmente accettate dimostra di poterle abbattere senza sforzo. Il vero superpotere degli scacchi, quindi, non è insegnarci a pensare, ma a comunicare al di là delle parole.

Conclusione: la mossa successiva spetta a noi

Le lezioni che emergono dal mondo degli scacchi sono più di una semplice raccolta di aneddoti; compongono un modello coerente. Ci dicono che la passione va protetta dal soffocamento della formalità, che il talento va cercato e nutrito senza pregiudizi di genere o di censo, e che gli strumenti per farlo devono essere innovativi e accessibili. Perché il premio finale non è solo la vittoria in una partita, ma la connessione umana che il gioco rende possibile.

La scacchiera ci offre un modello funzionante di meritocrazia, inclusione e apprendimento gioioso. La vera domanda non è quali altri “giochi” stiamo sottovalutando, ma perché esitiamo ad applicare queste stesse regole al gioco ben più complesso della nostra società.