Archivio di Ottobre 2025

Il Matto dello Sceriffo

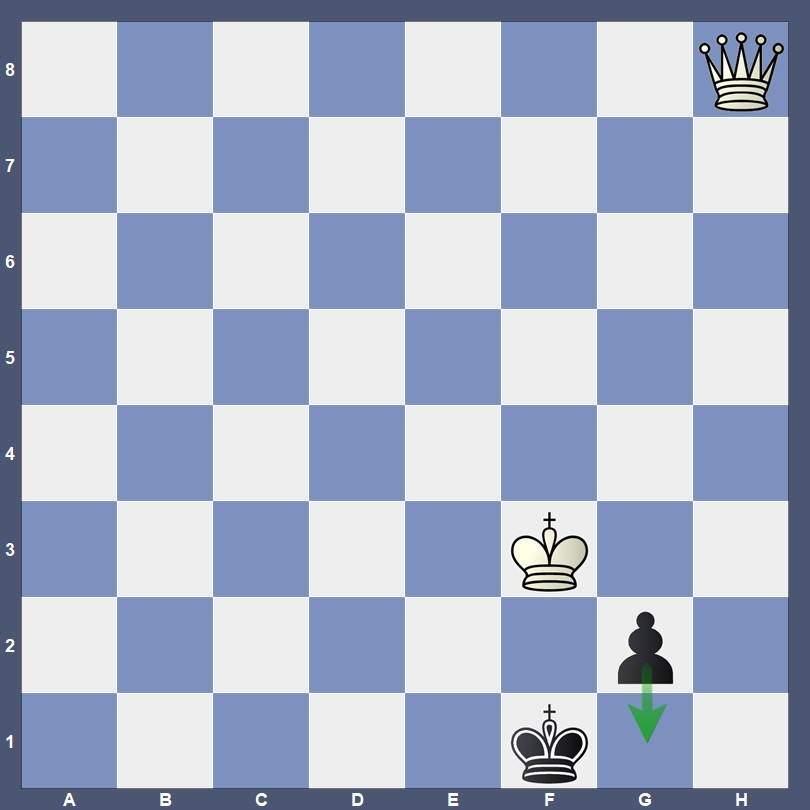

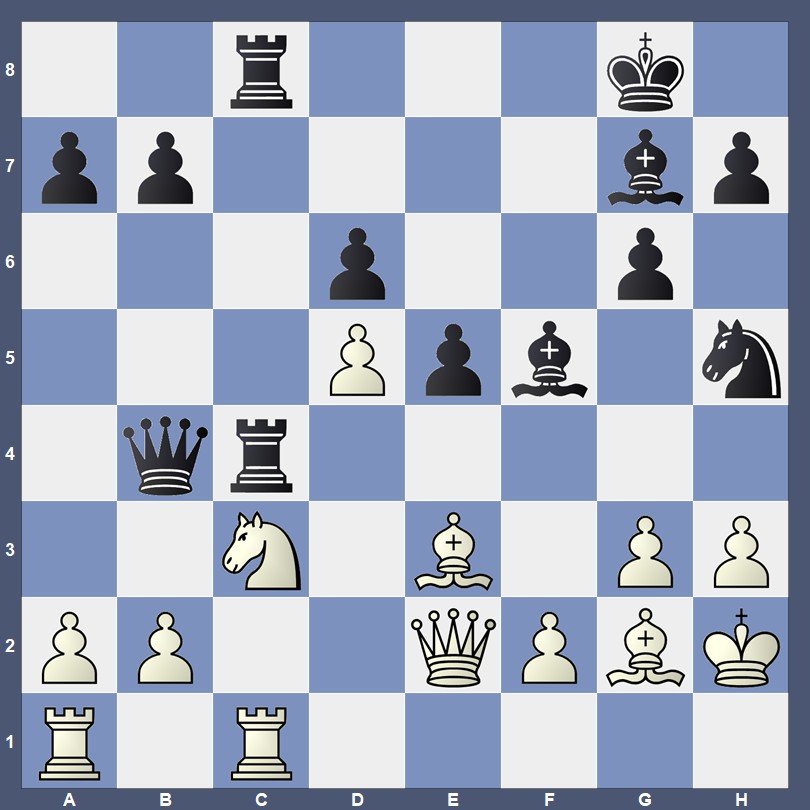

Il Matto dello Sceriffo è il nome che ho attribuito ad una particolare posizione dei due Re che si pongono in “opposizione” consentendo un matto con l’ausilio di uno o due pezzi pesanti.

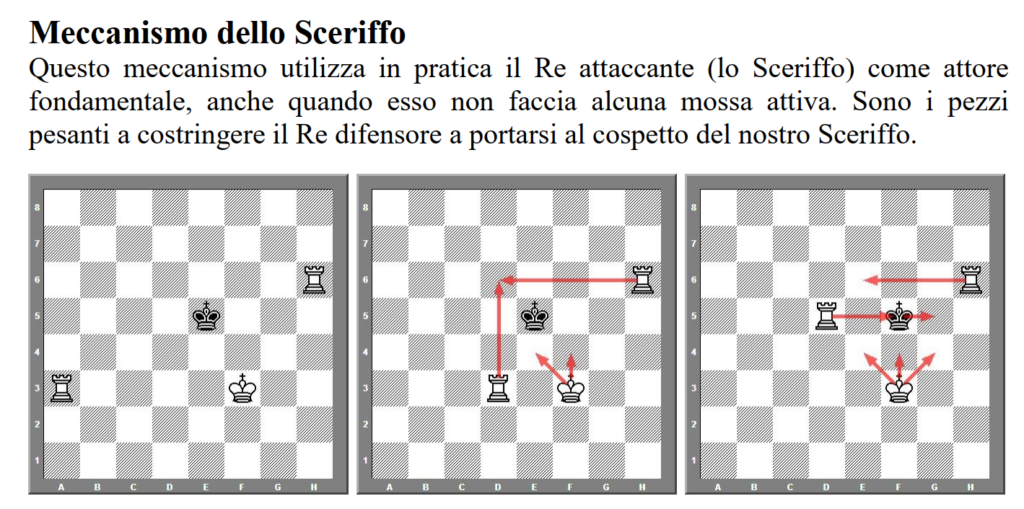

Nel libro “Quadri di matto” questo tema è presente anche come meccanismo

Come si vede in figura in questo caso ci si serve di due pezzi pesanti per dare un matto contro-intuitivo (generalmente si porta il Re debole verso un bordo per mattarlo, qui gli si da matto al centro della scacchiera, sfruttando il ruolo attivo del Re attaccante).

Ricordo che quando lo feci vedere all’amico Pierluigi Piscopo (poi diventato collega nell’avventura di Stay@chess!) durante un torneo in Sardegna mi disse che è un tema davvero originale. Oltre al meccanismo dello Sceriffo è qui presente anche il meccanismo del Cutter (taglierino) che in pratica utilizza la Torre non come sentinella, ma proprio come un taglierino che riduce la scacchiera alle spalle del Re fuggitivo come se fosse il bordo.

Tuttavia il meccanismo dello Sceriffo è generalmente più frequente proprio al bordo della scacchiera, ecco un ulteriore esempio:

Il vantaggio di Sviluppo.

Il vantaggio di sviluppo negli scacchi: teoria e pratica della dominazione in apertura

Introduzione: l’arma silenziosa dell’apertura

Negli scacchi, il concetto di “sviluppo” si riferisce alla mobilitazione rapida ed efficiente dei pezzi nelle prime fasi della partita. Mentre i vantaggi materiali o posizionali stabili rappresentano un patrimonio solido, il vantaggio di sviluppo è un capitale volatile, da investire con energia prima che il “mercato” cambi. Se non viene sfruttato, rischia di evaporare non appena l’avversario recupera il terreno perduto, lasciando chi lo possedeva con nient’altro che il rimpianto di un’occasione mancata.

Il principio fondamentale, espresso chiaramente in “The Logical Approach to Chess“, è che il controllo del centro è di importanza cruciale per la manovrabilità dei pezzi. Un giocatore che completa lo sviluppo più velocemente del suo avversario può usare questa superiore mobilità per lanciare un attacco, creare minacce e dettare il corso della partita.

Questo saggio esplorerà i principi fondamentali per ottenere un vantaggio di sviluppo e, soprattutto, analizzerà i metodi pratici per convertirlo in una vittoria, attingendo agli insegnamenti dei grandi maestri e a esempi emblematici della storia scacchistica.

1. I principi fondamentali dello sviluppo

La ricerca del vantaggio in apertura poggia su una trinità di principi strategici, tanto semplici nella loro enunciazione quanto complessi nella loro applicazione pratica.

1.1 Il controllo del centro

Il primo e più importante obiettivo dello sviluppo è il controllo delle case centrali (e4, d4, d5, e5). I pezzi posizionati nel cuore della scacchiera godono di una mobilità superiore, potendo spostarsi con facilità sia sul lato di Re che su quello di Donna, pronti a intervenire in attacco o in difesa. Occupare il centro con i pedoni e supportarli con i pezzi leggeri è la strategia classica per assicurarsi un vantaggio di spazio e limitare le opzioni dell’avversario. Come affermava il Campione del Mondo Max Euwe:

“Ciò che conta non è l’estensione del centro, ma la sua solidità”. Un centro solido è il fulcro su cui erigere ogni piano futuro.

1.2 La mobilitazione rapida ed efficiente

L’economia delle mosse è il leit-motiv di uno sviluppo efficace. Ogni tratto in apertura dovrebbe contribuire a mettere in gioco un nuovo pezzo o a preparare una mossa utile. Gli insegnamenti di maestri come Dvoretsky e Yusupov possono essere distillati in alcune regole pratiche:

- Non muovere lo stesso pezzo due volte in apertura senza una valida ragione strategica (ad esempio, per rispondere a una minaccia diretta o per occupare una casa cruciale).

- Sviluppa prima i pezzi leggeri (prima i Cavalli e poi gli Alfieri, secondo la regola di Lasker). I Cavalli sono efficaci fin da subito, mentre gli Alfieri hanno bisogno di diagonali aperte. Le Torri e la Donna, pezzi pesanti, entrano in gioco più tardi, quando le colonne si aprono.

- Non perdere tempo con mosse di pedone non necessarie o con mosse profilattiche premature. In apertura, ogni tempo è prezioso e deve essere investito per attivare le proprie forze.

1.3 La sicurezza del Re

Un obiettivo primario dello sviluppo è mettere il proprio Re al sicuro, lontano dal centro, dove può diventare un facile bersaglio. L’arrocco è la mossa che serve a questo scopo, connettendo al contempo le torri e completando la mobilitazione dei pezzi. Un Re che rimane al centro della scacchiera diventa un bersaglio naturale per un avversario che ha già completato il proprio sviluppo, come dimostrano innumerevoli partite terminate con attacchi fulminei e decisivi.

2. La conversione del vantaggio: metodi pratici

Ottenere un vantaggio di sviluppo è come caricare un’arma; la vera abilità risiede nel sapere quando e come premere il grilletto. I grandi maestri hanno codificato tre metodi principali, spesso interconnessi, per trasformare questa energia potenziale in un guadagno tangibile.

2.1 Metodo 1: aprire la posizione

Il principio strategico, enunciato con chiarezza da Johan Hellsten in “Mastering opening strategy”, è inequivocabile: l’apertura della posizione favorisce quasi sempre il lato meglio sviluppato. Quando si ha un vantaggio di sviluppo, i propri pezzi sono pronti a entrare in azione. Aprire linee (colonne, traverse e diagonali) significa creare autostrade per le proprie forze verso le debolezze nemiche, ed è il principale veicolo per generare e sfruttare l’iniziativa.

Un esempio indicativo è la partita Keres-Schmid, Bamberg 1968. In una Difesa Siciliana, il Nero si trova in grave ritardo di sviluppo, con il Re ancora bloccato al centro e i pezzi del lato di Re immobili. Keres, con una mossa tanto brillante quanto logica, forza l’apertura del gioco. La mossa chiave è 12.e6!. Si tratta di un “sacrificio ostruttivo”: il Bianco cede un pedone per aprire la colonna ‘f’ e la diagonale a2-g8, impedendo al contempo al Nero di completare lo sviluppo. Il Re nero si trova esposto a un attacco irresistibile e la partita termina rapidamente a favore del Bianco.

2.2 Metodo 2: sfruttare l’iniziativa

Se Keres ha aperto la posizione per generare un attacco, Paul Morphy, nella sua immortale “Partita dell’Opera“, ci mostra l’essenza stessa dell’iniziativa: una sequenza ininterrotta di minacce che nasce da uno sviluppo fulmineo. L’iniziativa è la capacità di creare minacce che l’avversario è costretto a parare. Chi la detiene detta il ritmo della partita, costringendo l’altro a giocare in difesa. Il giocatore con un vantaggio di sviluppo detiene naturalmente l’iniziativa, poiché i suoi pezzi sono pronti a creare problemi.

La partita classica Morphy-Duca di Brunswick e Conte Isouard, Parigi 1858, è l’esempio perfetto. Morphy sviluppa i suoi pezzi con una velocità e uno scopo impressionanti. Il culmine arriva con la mossa 13.Txd7!. A prima vista, sembra uno scambio. In realtà, il suo scopo non è il guadagno materiale, ma accelerare l’ingresso in gioco della Torre in h1. Con questa mossa, Morphy mantiene una pressione insopportabile, non dando al Nero un solo attimo di respiro. Questo approccio incarna un principio fondamentale espresso in Chess master secrets:

“Un approccio attendista negli scacchi non porta da nessuna parte contro giocatori più forti. Non è ammessa alcuna esitazione: ogni attimo di indecisione offre all’avversario un’opportunità in più per stabilizzare la propria posizione e prendere l’iniziativa.”

2.3 Metodo 3: punire il Re al centro

Quando l’apertura delle linee e un’iniziativa martellante si combinano, il bersaglio più naturale e vulnerabile diventa quasi sempre il Re avversario, colpevole di non aver cercato rifugio tramite l’arrocco. Questo è il metodo più diretto per convertire un vantaggio di sviluppo: un attacco frontale al monarca nemico.

3. Fattori pratici e psicologici

Dal punto di vista pratico, come sottolinea Daniel Herraiz, è molto più difficile difendere che attaccare. Questo principio psicologico è fondamentale per comprendere la potenza del vantaggio di sviluppo. Forzare l’avversario a difendersi costantemente, a causa della sua passività e del suo ritardo, aumenta esponenzialmente la probabilità che commetta errori. La pressione logora la resistenza e offusca la lucidità.

Se il vantaggio di sviluppo mette l’avversario sotto pressione partendo da una posizione di forza, la stessa logica psicologica può essere applicata in modo speculare da una posizione di debolezza, come dimostra magistralmente Mikhail Tal. Nella celebre partita Botvinnik – Tal, Mosca 1960, Tal, trovandosi in una posizione difficile, non esita a complicare il gioco con il sacrificio intuitivo 21…Cf4!?.

Tal, non potendo contare su un vantaggio oggettivo, crea un “vantaggio dinamico artificiale” per porre al suo avversario gli stessi problemi pratici che deve affrontare chi si difende da un attacco derivante da un migliore sviluppo. La sua logica, espressa nelle sue stesse parole, è illuminante:

“questa mossa è buona perché tutte le altre sono cattive, e se dovesse risultare scorretta, allora il punto interrogativo non dovrà contrassegnare questo 21° tratto bensì il 17° tratto del Nero… dopo il sacrificio suddetto i pezzi neri svilupperanno un grande dinamismo su tutta la scacchiera.”

In entrambi i casi, l’elemento comune è la pressione psicologica esercitata su chi è costretto a reagire anziché agire.

Conclusione: un vantaggio da cogliere al volo

Il vantaggio di sviluppo si costruisce su principi chiari: controllo del centro, rapida mobilitazione dei pezzi e messa in sicurezza del Re. Tuttavia, la sua natura è effimera. È un’opportunità che va colta al volo, un’arma che deve essere brandita con energia e decisione. Come abbiamo visto, questo vantaggio temporaneo può essere convertito aprendo la posizione, mantenendo l’iniziativa con minacce costanti e attaccando le debolezze dell’avversario, in particolare il Re rimasto al centro.

Si potrebbe obiettare che un post su questo argomento si concluda con un’ammonizione a studiare il finale. Eppure, la saggezza del grande José Raúl Capablanca risiede proprio in questa apparente contraddizione. Egli ci insegna che nessuna fase della partita vive di vita propria. Uno sviluppo efficace non è fine a sé stesso, ma è il primo passo per plasmare un mediogioco vantaggioso e, infine, per raggiungere un finale in cui il nostro vantaggio, ora stabilizzato, possa essere convertito con tecnica. In questo senso, le parole di Capablanca non sono un monito a ignorare l’apertura, ma a comprenderne la profonda connessione con l’esito finale della partita:

“Per migliorare il tuo gioco, devi studiare il finale prima di qualsiasi altra cosa; infatti, mentre i finali possono essere studiati e padroneggiati autonomamente, il mediogioco e l’apertura devono essere affrontati in relazione al finale.”

L’apertura e lo sviluppo non sono fasi isolate, ma le fondamenta su cui si costruisce l’intera partita. Una solida base in apertura è il primo, indispensabile passo verso la vittoria.

Bibliografia

Fonti primarie

- Keres, P. & Neishtadt, Y. – Chess masterclass. Rilevante per l’analisi profonda di partite classiche da parte di un Campione del Mondo mancato, con un focus sull’attacco e la trasformazione del vantaggio. L’esempio Keres-Schmid è un modello di sfruttamento del ritardo di sviluppo.

- Karpov, A., Phelizon, J-F., Kouatly, B. – Chess and the art of negotiation. Sebbene focalizzato sulla negoziazione, offre spunti sulla psicologia della competizione e sulla preparazione strategica di un Campione del Mondo, elementi cruciali nella gestione di qualsiasi tipo di vantaggio.

Fonti secondarie

- Hellsten, Johan – Mastering opening strategy. Un’opera fondamentale per il tema trattato. Il libro organizza la materia per concetti strategici chiave legati all’apertura, fornendo numerosi esempi moderni e chiari su come “punire” un avversario in ritardo di sviluppo.

- Hunt, Adam – Chess Strategy – Move by move. Utile per la sua trattazione didattica dei principi fondamentali, come il controllo del centro, illustrati attraverso partite classiche commentate in modo accessibile, come Morphy-Duca/Conte.

- Dvoretsky, Mark & Yusupov, Artur – Secrets of opening preparation (School of future champions 2). Scritto da due dei più grandi allenatori della scuola sovietica, questo manuale fornisce principi rigorosi sulla condotta dell’apertura, enfatizzando l’economia delle mosse e la logica dietro le scelte iniziali.

- Leoncini, Mario – Elementi di strategia. Un testo in italiano che sintetizza concetti strategici complessi, come il pedone isolato e l’importanza delle colonne aperte, con esempi tratti dalla storia degli scacchi, inclusa la celebre partita Botvinnik-Tal.

- The logical approach to chess (Autori: Dr. M. Euwe, M. Blaine, J. F. S. Rumble). Un classico che pone le fondamenta della strategia scacchistica, insistendo sull’importanza primaria del centro come base per ogni operazione successiva.

Fonti digitali o online

- The Week in Chess. Citato nel libro di Adam Hunt come fonte per il materiale di gioco. È una delle più antiche e autorevoli newsletter digitali, fondamentale per il giocatore di torneo per rimanere aggiornato sulla teoria e sulla pratica contemporanea ad alto livello.

Borges e gli scacchi: il mistero delle 64 caselle tra poesia, filosofia e metafore

Jorge Luis Borges, gigante della letteratura, ha intrecciato nella sua opera il tema degli scacchi, trasformando la scacchiera in un simbolo filosofico e letterario senza pari. Pur definendosi “uno dei peggiori scacchisti che esistano“, Borges elevò il gioco a strumento di riflessione sulla condizione umana, il tempo, e l’infinito. Numerose fonti lo testimoniano: dalla poesia al saggio, dalle interviste agli aneddoti autobiografici.

Gli scacchi come metafora della vita

- Borges apprese gli scacchi dal padre, che utilizzò la scacchiera come strumento pedagogico per introdurlo ai paradossi di Zenone e all’idealismo. Celebre è l’episodio in cui una scacchiera di cedro fu il portale d’accesso ai misteri del tempo e dello spazio.

- Ne “L’oro delle tigri“, Borges racconta come la scacchiera sia stata per lui il luogo delle prime inquietudini filosofiche, legando il gioco agli enigmi dell’eternità e dell’infinito.

La poesia “Ajedrez”: il giocatore, la pedina, il destino

- Borges dedica agli scacchi i sonetti “Ajedrez”, pubblicati ne “L’artefice” (1960). Qui la scacchiera diventa allegoria del destino, del libero arbitrio, e del gioco infinito delle cause.

- Un celebre verso recita:

“Dios mueve al jugador, y éste, la pieza. ¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza de polvo, de tiempo, de sueño y de agonías?”

(Dio muove il giocator, lui le figure…

C’è un Dio dietro quel Dio, che impera

su polvere e Tempo e sogni rotti? Nella mia traduzione) - I pezzi ignorano chi li manovra, così come il giocatore ignora di essere mosso da un’altra volontà superiore: una vertigine di scatole cinesi che richiama il mito dello specchio e del labirinto caro a Borges.

Scacchi, labirinti e l’infinito

- Gli scacchi nella visione di Borges sono metafora dell’infinito, delle possibilità della vita e dell’ambiguità della realtà. Le mosse sulla scacchiera evocano la molteplicità delle strade nei suoi racconti, come ne “Il giardino dei sentieri che si biforcano“ dove “scacchi” è la parola proibita di un indovinello.

- Borges cita il poeta persiano Omar Khayyam, secondo cui “noi siamo i pedoni della misteriosa partita a scacchi giocata da Dio”, sottolineando la dimensione metafisica e mistica del gioco.

Spunti didattici per educatori e istruttori

- L’episodio della scacchiera utilizzata per spiegare i paradossi di Zenone è un esempio luminoso di come il gioco possa diventare veicolo di insegnamento interdisciplinare (filosofia, matematica, letteratura).

- I sonetti di Borges possono essere proposti agli allievi come lettura creativa che invita a riflettere sulle regole, il caso, il destino e la libertà nell’arte degli scacchi.

- La metafora del labirinto applicata alla scacchiera offre una pista per attività didattiche tese a promuovere la visualizzazione e la pianificazione strategica, nonché per discussioni sulla dimensione etica del gioco.

- Nel racconto “Emma Zunz” (1948), la protagonista ricorda il padre che “soleva giocare a scacchi con un conoscente, tacitamente“. Questo dettaglio, apparentemente marginale, sottolinea l’importanza del silenzio e della comunicazione non verbale nel gioco degli scacchi, tema che Borges riprenderà nella poesia “I Giusti”. Anche nel racconto “L’immortale”, il protagonista afferma di aver “giocato molto agli scacchi in un cortile del carcere di Samarcanda“, collegando ancora una volta il gioco alla tradizione orientale e alle situazioni di prigionia fisica o metafisica

- Nella raccolta “La cifra” (1981), Borges incluse diciassette haiku, tra cui uno dedicato esplicitamente agli scacchi: “Da quel giorno / non ho più mosso i pezzi / sulla scacchiera“. Questo breve componimento, nella tradizione giapponese dell’haiku, condensa in poche parole un’esperienza di perdita e di interruzione. Il tono nostalgico suggerisce che qualche evento significativo – forse la morte di una persona cara o un momento di rottura esistenziale – abbia reso impossibile riprendere il gioco. L’haiku rappresenta il silenzio dopo la battaglia, l’immobilità dei pezzi come testimonianza di un’assenza.

Conclusione

Borges ci insegna che la scacchiera non è solo un campo di battaglia intellettuale, ma un laboratorio infinito di interrogativi esistenziali. Utilizzare aneddoti, poesie e metafore tratte dalla sua opera arricchisce l’esperienza formativa e didattica, avvicinando gli allievi al mistero delle 64 caselle come percorso di scoperta personale.