L’importanza del conteggio.

L’Arte del conteggio negli scacchi: lezioni dalle partite degli amatori

Introduzione: oltre la strategia, la sicurezza

L’istruttore di scacchi Dan Heisman ha scritto: “La sicurezza batte la strategia quasi sempre. Impara prima a tenere i tuoi pezzi al sicuro e a individuare quando quelli del tuo avversario non lo sono. Allora la strategia diventerà il criterio di priorità tra mosse ugualmente sicure.”

Questa massima cattura una verità essenziale, ma spesso ignorata. Il giocatore amatoriale è sedotto dal canto delle sirene della strategia complessa, dalla profondità della teoria delle aperture, dalla ricerca del piano geniale. Nel perseguire il successo, si dimentica spesso il valore essenziale della sicurezza, che poggia su una capacità chiave: saper contare.

Nel suo glossario, Heisman definisce il conteggio (counting) come l’atto di “Determinare se i pezzi sono al sicuro da sequenze di cattura; analizzare per vedere se una qualsiasi sequenza forzata di catture su una o più case porterà a un guadagno o a una perdita di materiale.”

Questo articolo vuole essere qualcosa in più di una semplice recensione: esplorerà il concetto cruciale del conteggio attraverso le eccellenti analisi di Heisman sulle partite amatoriali. Mostreremo che errori in questa abilità portano spesso alla sconfitta, anche a livelli intermedi, mentre la sua padronanza è essenziale per migliorare negli scacchi.

1. Il principio fondamentale: scacchi veri e scacchi “alla spera in Dio”

Per comprendere l’importanza del conteggio, è essenziale afferrare la dicotomia concettuale di Heisman tra “Scacchi Veri” (Real Chess) e “Scacchi alla spera in Dio” (Hope Chess, la traduzione è mia personale). L’autore descrive questo dualismo in modo lapidario:

“Se fai costantemente il conteggio, chiamo questo ‘Scacchi Veri’ – e se non lo fai, lo chiamo ‘Scacchi alla spera in Dio.”

Ma cosa significa “costantemente”? Significa sottoporre ogni mossa candidata a un rigoroso controllo di sicurezza (rechecking), verificandola contro le risposte forzanti dell’avversario: scacchi, catture e minacce. Questo processo di verifica si fonda intrinsecamente sul conteggio. Gli “Scacchi alla spera in Dio” consistono nel fare una mossa senza questo controllo, sperando che l’avversario non veda o non trovi la confutazione. È un approccio basato sulla speranza, non sul calcolo.

Ma come si manifesta concretamente questo bivio tra speranza e calcolo sulla scacchiera? Heisman ci guida attraverso un vero e proprio “museo degli orrori” didattico, mostrando le crepe fondamentali nel pensiero degli amatori.

2. La meccanica del conteggio: esempi pratici

Gli errori di conteggio si manifestano in varie forme, da sviste elementari a valutazioni errate più sottili. Analizziamo tre archetipi di errore, dal più grossolano al più raffinato, per imparare a riconoscerli nel nostro stesso processo di pensiero.

Esempio di base: rimuovere il difensore

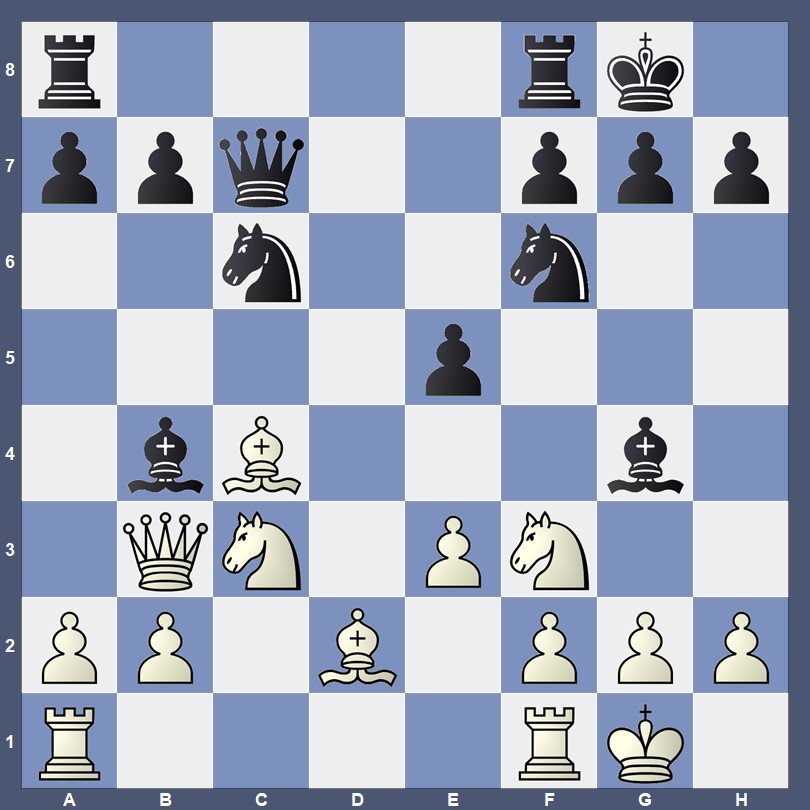

Nella Partita 29, il Bianco gioca 10.Ch4?.

Heisman analizza questa mossa come un classico errore di conteggio, aggravato da una gestione superficiale del tempo.

Prima di 10.Ch4?, il pedone bianco in d4 era attaccato due volte (dal cavallo in b6 e dall’alfiere in g7) e difeso due volte (dal cavallo in f3 e dall’alfiere in c4). La mossa, giocata d’istinto, rimuove volontariamente un difensore, il cavallo in f3, trasformando l’equilibrio in una situazione di 2 attaccanti contro 1 solo difensore. Il Bianco non ha investito i secondi necessari per contare correttamente gli attaccanti e i difensori della casa d4, regalando un pedone centrale.

Esempio di valutazione: contare, ma non abbastanza a fondo

Nella Partita 22, il Bianco commette un errore più sottile con 10.Axf6?.

Qui, il Bianco ha eseguito correttamente un conteggio che gli garantiva la vittoria di un pedone. Tuttavia, ha fallito nel considerare una sequenza alternativa che avrebbe portato a un guadagno materiale superiore. La sequenza mancata, 10.Dxh8, dopo un conteggio più approfondito, avrebbe fruttato la qualità (una Torre per un pezzo minore). Questo esempio dimostra che il conteggio non serve solo a determinare la sicurezza immediata, ma anche a massimizzare il guadagno materiale, confrontando i risultati di diverse sequenze forzate.

Esempio di pezzo sovraccarico: il seme della distruzione tattica

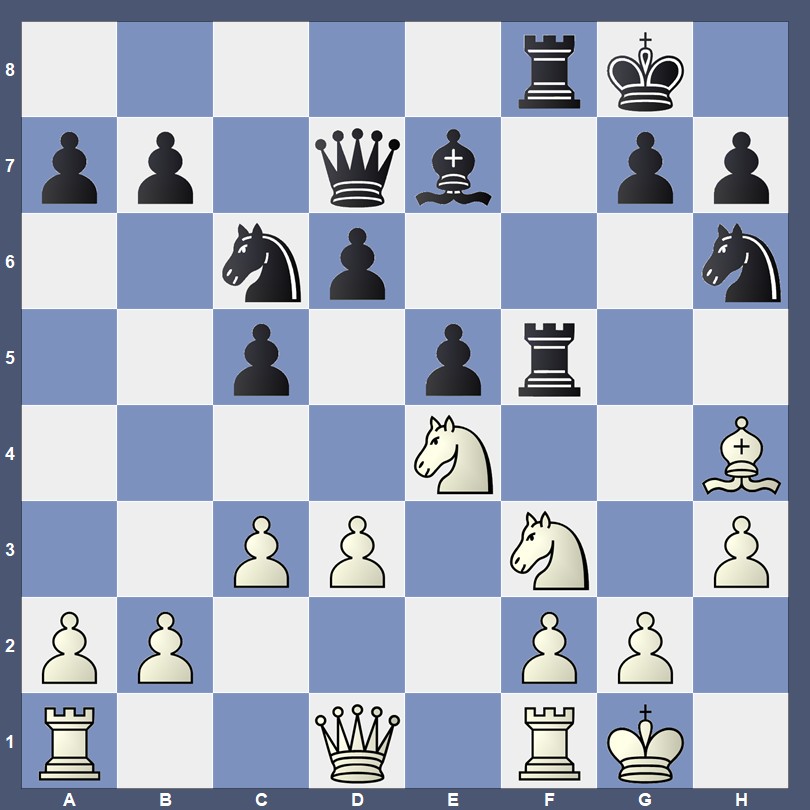

Un errore comune è non riconoscere un “pezzo sovraccarico” (overworked piece). Nella Partita 23, dopo 12…Ag4?,

il cavallo nero in c6 si trova a difendere contemporaneamente due case critiche: b4 ed e5. Heisman spiega che un conteggio attento avrebbe rivelato questa debolezza tattica, quella che Heisman in altri contesti definisce un “seme di distruzione tattica“. Il Bianco avrebbe potuto sfruttarla immediatamente con la mossa 13.Cb5!, creando una minaccia che il Cavallo sovraccarico non avrebbe potuto parare efficacemente. Contare non significa solo sommare pezzi, ma anche valutare la capacità di ogni pezzo di svolgere i propri compiti difensivi.

3. Il calcolo in azione: studio di un sacrificio

Il conteggio è il mattone fondamentale del calcolo. Nella Partita 4, il Nero manca una combinazione vincente basata su un sacrificio, 16…Txf3!, che illustra perfettamente questo processo.

Ma come può un giocatore amatoriale affrontare un calcolo così complesso senza perdersi? Heisman scompone il processo in un metodo disciplinato:

- Identificare la mossa candidata: Il sacrificio 16…Txf3!. Molti giocatori amatoriali scartano a priori tali mosse a causa di un “errore di quiescenza“, come lo definisce Heisman. “I giocatori che non considerano sacrifici come questo perché ‘perderei una torre per un cavallo, e i cavalli valgono meno delle torri’, stanno commettendo errori di quiescenza”, ovvero interrompendo la loro analisi troppo presto.

- Superare il calcolo superficiale: Il primo passo è non fermarsi alla valutazione statica (“perdo la qualità“). Bisogna calcolare la sequenza forzata che ne consegue, partendo dalla risposta più ovvia dell’avversario.

- Calcolare la sequenza forzata principale: La risposta 17.gxf3? sarebbe un errore grossolano. Questa cattura sfrutta il tema della “rimozione del difensore” (removal of the guard): il pedone in g2 non difenderebbe più l’alfiere bianco in h4, permettendo 17…Axh4 con vantaggio decisivo per il Nero. L’unica vera mossa per il Bianco è quindi 17.Axe7.

- Valutare la posizione finale: La linea principale forzata è 16…Txf3! 17.Axe7 Cxe7 18.gxf3. A questo punto, l’analisi si ferma per una valutazione. In cambio della qualità, il Nero ha ottenuto vantaggi schiaccianti:

- Un Re bianco indebolito e vulnerabile.

- La certezza di vincere almeno un pedone (con …Dxh3).

- Una struttura pedonale bianca rovinata. Questi vantaggi sono più che sufficienti a giustificare il sacrificio.

Heisman, citando Purdy, offre un consiglio metodologico cruciale: “Guarda in ampiezza prima di guardare in profondità” (esattamente la stessa raccomandazione che ho sentito da R. B. Ramesh nel suo Level Up di Arona nel 2024). Prima di immergersi in un calcolo complesso, è saggio verificare rapidamente se esiste una alternativa più semplice e meno rischiosa.

4. Il fattore umano: quando il conteggio fallisce

Il conteggio è un’abilità tecnica, ma la sua esecuzione è profondamente influenzata da fattori umani. Anche i giocatori forti possono sbagliare. Heisman lo dimostra con un aneddoto personale e potente tratto dalla Partita 10. Durante il Campionato Scolastico della Pennsylvania, un giovane Dan Heisman, giocando con il Nero, commise un grave errore di conteggio indotto dalla stanchezza. Questo episodio dimostra che anche un futuro maestro, se mentalmente compromesso, può regredire a uno stato di “Scacchi Speranzosi”, abbandonando la disciplina del calcolo. Gli “Scacchi Veri” non sono un’abilità statica, ma una disciplina che richiede costante vigilanza mentale. Heisman riflette sull’impatto di quella svista:

“Questo errore indotto dalla stanchezza ebbe un effetto sul Nero più grande della semplice mossa – influenzò il resto della partita… e il suo sviluppo come giocatore (per cui fu grato).”

L’aneddoto insegna una lezione fondamentale: la nostra capacità di contare non è costante. Stanchezza e pressione possono compromettere anche le abilità più radicate. Riconoscere il proprio stato mentale è tanto importante quanto riconoscere i pattern sulla scacchiera.

Conclusione: dal conteggio alla maestria

Il messaggio che emerge dall’analisi di Heisman è inequivocabile: il conteggio è il fondamento della sicurezza, il prerequisito per il calcolo tattico e la linea di demarcazione tra gli “Scacchi Veri” e gli “Scacchi alla spera in Dio”. Senza una solida capacità di contare, ogni piano strategico è costruito su fondamenta di sabbia.

Questa è l’essenza stessa del percorso che Heisman ha fatto compiere al suo famoso allievo, il conduttore radiofonico Howard Stern: una trasformazione da un giocatore che sperava il suo avversario non vedesse le sue sviste a uno che capitalizzava sistematicamente su quelle altrui. Quella scalata di 700 punti Elo non fu costruita su esoteriche conoscenze da grande maestro, ma sulle fondamenta granitiche del conteggio (ci ricorda il bellissimo esperimento di Marco Montemagno con il M,I. Pierluigi Piscopo). Smettere di regalare pezzi e iniziare a catturare quelli offerti dall’avversario. Questa è la prima, e forse più importante, arte da padroneggiare sulla via della maestria scacchistica.

Bibliografia

Le seguenti fonti sono tratte o ispirate dall’opera di Dan Heisman e sono consigliate per approfondire i temi della visione tattica e del miglioramento scacchistico.

1. Fonti primarie

- Heisman, Dan.The world’s most instructive amateur game book. Russell Enterprises, 2013.

- Nota: Fonte primaria di questo articolo. Un’opera fondamentale che insegna i principi scacchistici non attraverso la perfezione dei maestri, ma analizzando gli errori comuni e istruttivi dei giocatori amatoriali, con un’enfasi particolare sulla gestione del tempo, la sicurezza e il processo di pensiero.

2. Fonti secondarie (analisi e studi interpretativi)

- Rowson, Jonathan.The seven deadly chess sins. Gambit Publications Ltd., 2000.

- Nota: Citato da Heisman per il suo approccio psicologico al miglioramento, in particolare per l’idea che il giudizio non migliora con il tempo di riflessione aggiuntivo in posizioni non critiche.

- Rowson, Jonathan.Chess for zebras. Gambit Publications Ltd., 2005.

- Nota: Riferimento importante usato da Heisman per sostenere la tesi che fornire maggiori nozioni non rende necessariamente migliori i giocatori intermedi, se non migliorano prima le loro abilità di analisi.

- Silman, Jeremy.The amateur’s mind. Siles Press, 1999.

- Nota: Citato da Heisman come un libro popolare che analizza le misconcezioni dei giocatori amatoriali, ma che si differenzia dal suo per l’assenza di partite complete e di analisi sulla gestione del tempo.