Archivi per la categoria ‘Blog’

Borges e gli scacchi: il mistero delle 64 caselle tra poesia, filosofia e metafore

Jorge Luis Borges, gigante della letteratura, ha intrecciato nella sua opera il tema degli scacchi, trasformando la scacchiera in un simbolo filosofico e letterario senza pari. Pur definendosi “uno dei peggiori scacchisti che esistano“, Borges elevò il gioco a strumento di riflessione sulla condizione umana, il tempo, e l’infinito. Numerose fonti lo testimoniano: dalla poesia al saggio, dalle interviste agli aneddoti autobiografici.

Gli scacchi come metafora della vita

- Borges apprese gli scacchi dal padre, che utilizzò la scacchiera come strumento pedagogico per introdurlo ai paradossi di Zenone e all’idealismo. Celebre è l’episodio in cui una scacchiera di cedro fu il portale d’accesso ai misteri del tempo e dello spazio.

- Ne “L’oro delle tigri“, Borges racconta come la scacchiera sia stata per lui il luogo delle prime inquietudini filosofiche, legando il gioco agli enigmi dell’eternità e dell’infinito.

La poesia “Ajedrez”: il giocatore, la pedina, il destino

- Borges dedica agli scacchi i sonetti “Ajedrez”, pubblicati ne “L’artefice” (1960). Qui la scacchiera diventa allegoria del destino, del libero arbitrio, e del gioco infinito delle cause.

- Un celebre verso recita:

“Dios mueve al jugador, y éste, la pieza. ¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza de polvo, de tiempo, de sueño y de agonías?”

(Dio muove il giocator, lui le figure…

C’è un Dio dietro quel Dio, che impera

su polvere e Tempo e sogni rotti? Nella mia traduzione) - I pezzi ignorano chi li manovra, così come il giocatore ignora di essere mosso da un’altra volontà superiore: una vertigine di scatole cinesi che richiama il mito dello specchio e del labirinto caro a Borges.

Scacchi, labirinti e l’infinito

- Gli scacchi nella visione di Borges sono metafora dell’infinito, delle possibilità della vita e dell’ambiguità della realtà. Le mosse sulla scacchiera evocano la molteplicità delle strade nei suoi racconti, come ne “Il giardino dei sentieri che si biforcano“ dove “scacchi” è la parola proibita di un indovinello.

- Borges cita il poeta persiano Omar Khayyam, secondo cui “noi siamo i pedoni della misteriosa partita a scacchi giocata da Dio”, sottolineando la dimensione metafisica e mistica del gioco.

Spunti didattici per educatori e istruttori

- L’episodio della scacchiera utilizzata per spiegare i paradossi di Zenone è un esempio luminoso di come il gioco possa diventare veicolo di insegnamento interdisciplinare (filosofia, matematica, letteratura).

- I sonetti di Borges possono essere proposti agli allievi come lettura creativa che invita a riflettere sulle regole, il caso, il destino e la libertà nell’arte degli scacchi.

- La metafora del labirinto applicata alla scacchiera offre una pista per attività didattiche tese a promuovere la visualizzazione e la pianificazione strategica, nonché per discussioni sulla dimensione etica del gioco.

- Nel racconto “Emma Zunz” (1948), la protagonista ricorda il padre che “soleva giocare a scacchi con un conoscente, tacitamente“. Questo dettaglio, apparentemente marginale, sottolinea l’importanza del silenzio e della comunicazione non verbale nel gioco degli scacchi, tema che Borges riprenderà nella poesia “I Giusti”. Anche nel racconto “L’immortale”, il protagonista afferma di aver “giocato molto agli scacchi in un cortile del carcere di Samarcanda“, collegando ancora una volta il gioco alla tradizione orientale e alle situazioni di prigionia fisica o metafisica

- Nella raccolta “La cifra” (1981), Borges incluse diciassette haiku, tra cui uno dedicato esplicitamente agli scacchi: “Da quel giorno / non ho più mosso i pezzi / sulla scacchiera“. Questo breve componimento, nella tradizione giapponese dell’haiku, condensa in poche parole un’esperienza di perdita e di interruzione. Il tono nostalgico suggerisce che qualche evento significativo – forse la morte di una persona cara o un momento di rottura esistenziale – abbia reso impossibile riprendere il gioco. L’haiku rappresenta il silenzio dopo la battaglia, l’immobilità dei pezzi come testimonianza di un’assenza.

Conclusione

Borges ci insegna che la scacchiera non è solo un campo di battaglia intellettuale, ma un laboratorio infinito di interrogativi esistenziali. Utilizzare aneddoti, poesie e metafore tratte dalla sua opera arricchisce l’esperienza formativa e didattica, avvicinando gli allievi al mistero delle 64 caselle come percorso di scoperta personale.

Doppio scacco: arma letale

Anche il Re più pigro e fiacco

mette le ali per un doppio scacco.

(Aaron Nimzowitsch)

Il doppio scacco: anatomia di un’arma tattica letale

Introduzione: la bellezza della necessità

“Il tentativo di calcolare ogni sacrificio con la massima esattezza è fondamentalmente sbagliato. È richiesta fede nella posizione e fede in sé stessi. Una partita a scacchi non è un esercizio di matematica, ma una contesa piena di vita, e in una contesa, l’attaccante ha, in pratica, sempre il vantaggio.“

— Rudolf Spielmann, citato in School of Chess Excellence 2: Tactical Play di Mark Dvoretsky

Negli scacchi, esistono momenti in cui il flusso della partita si condensa in una singola mossa, un istante di chiarezza tattica in cui le possibilità dell’avversario vengono annullate dalla logica ferrea della necessità. Il “doppio scacco” è una delle manifestazioni più pure e potenti di questo principio. È una manovra tattica tanto rara quanto decisiva, un’arma letale in cui la logica forzata del gioco raggiunge il suo apice.

Questo articolo analizzerà la meccanica, i pattern classici e il contesto strategico di questa tattica, basandosi esclusivamente su definizioni ed esempi tratti da manuali e analisi di maestri per fornire una dissezione precisa e funzionale di questa potente risorsa combinativa.

——————————————————————————–

1. Definizione e meccanica fondamentale: la tirannia della doppia minaccia

Tecnicamente, il doppio scacco è un caso speciale di attacco di scoperta in cui anche il pezzo che si muove dà scacco al Re. Il risultato, come sottolinea il manuale Chess Tactics for Students di John T. Bain, è che il Re avversario si trova sotto l’attacco simultaneo di due pezzi.

La regola cruciale che rende questa tattica così devastante è l’estrema limitazione delle risposte legali. Come afferma in modo categorico Antonio Gude: “È una tattica immensamente potente, poiché si può rispondere solo con una mossa di re” (da Fundamental chess tactics).

Le altre due difese standard contro uno scacco singolo diventano impossibili. Non si può catturare il pezzo che dà scacco, perché sono due. Non ci si può interporre sulla linea d’attacco, perché le linee sono due. L’unica opzione legale è muovere il re. Se il Re non ha case di fuga, è scaccomatto.

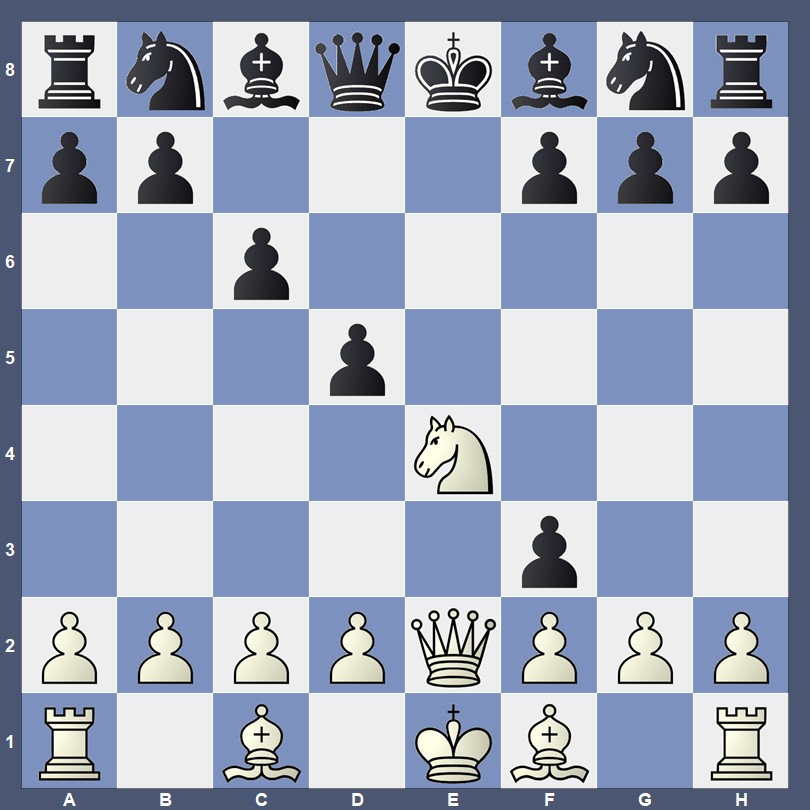

L’esempio fondamentale che segue, tratto dal Diagramma 156 di Bain, illustra questa meccanica con brutale efficacia. Nell’esempio, il Cavallo bianco in e4 è pronto a scatenare la tattica contro il Re nero in e8, supportato dalla Donna bianca in e2.

- Mossa: 1. Nf6#

- Spiegazione: Muovendo il Cavallo da e4 a f6, il Bianco dà scacco immediato al Re nero. Contemporaneamente, la mossa del Cavallo “scopre” la linea d’attacco della Donna bianca da e2, che dà anch’essa scacco. Il Re nero è attaccato da due pezzi e non ha case di fuga: è scaccomatto.

——————————————————————————–

2. Pattern classici e combinazioni esemplari

Il doppio scacco raramente appare dal nulla; è spesso il culmine di una sequenza tattica, frequentemente innescata da un sacrificio. Analizziamo due combinazioni emblematiche che illustrano questo principio.

Pattern 1: sacrificio di donna e doppio scacco di cavallo

Questo schema è tra i più spettacolari e conclusivi. La posizione di partenza vede il Cavallo bianco (es. in g3) e l’Alfiere (es. in c2) puntati verso l’arrocco nero, pronti a convergere dopo il sacrificio di Donna. La sequenza che segue è tratta dalla raccolta Typical mates di Andras Meszaros (posizione 296) e mostra come il sacrificio del pezzo più potente prepari il terreno per il colpo di grazia.

- Mossa 1: 1. Qg7+ Kxg7 La Donna si sacrifica per un unico scopo: attirare il re nero sulla casa g7, esponendolo a un attacco combinato e forzato.

- Mossa 2: 2. Nf5+ Kg8 Ecco il doppio scacco. Il Cavallo si muove in f5 dando scacco e, allo stesso tempo, scopre l’attacco diagonale dell’Alfiere bianco. Sotto la doppia minaccia, il re è costretto a muoversi sull’unica casa disponibile, g8.

- Mossa 3: 3. Nh6# La mossa finale del Cavallo sigilla la combinazione con uno scaccomatto inesorabile.

Questa combinazione è possibile solo perché il Re nero è stato privato della sua copertura di pedoni, rendendolo un bersaglio esposto—una precondizione chiave per la tattica.

Pattern 2: sacrificio di donna e doppio scacco di alfiere

Questo secondo pattern, tratto da Chess tactics for students (Diagramma 160), dimostra una perfetta coordinazione tra pezzi pesanti e leggeri. La manovra è orchestrata dalla Torre bianca in d1 e dall’Alfiere in c1, che attendono che il sacrificio di Donna liberi le linee d’attacco.

- Mossa 1: 1. Qd8+ Kxd8 Il sacrificio della Donna ha una funzione di deviazione: allontanare il re nero dalla sua posizione originale per liberare la colonna ‘d’ per la Torre bianca.

- Mossa 2: 2. Bg5++ Ke8 Questa è la mossa chiave. L’Alfiere si muove in g5, dando scacco e contemporaneamente scoprendo lo scacco della Torre bianca in d1. La notazione ++ è talvolta usata per indicare un doppio scacco. L’unica mossa legale per il re è tornare in e8.

- Mossa 3: 3. Rd8# La Torre completa la manovra, dando scaccomatto sulla colonna che il sacrificio di Donna aveva liberato.

Qui, la perfetta coordinazione tra Torre e Alfiere, che attaccano su linee diverse, esemplifica come la superiore attività e armonia dei pezzi possa trasformarsi in un attacco decisivo.

——————————————————————————–

3. Il contesto strategico e psicologico

Le combinazioni di doppio scacco non nascono dal nulla. Richiedono specifiche precondizioni posizionali: un Re avversario esposto, una superiore attività dei pezzi e una coordinazione impeccabile delle forze. La creazione di queste condizioni è un lavoro strategico che precede l’esplosione tattica.

Come sottolineava Alexander Alekhine, le combinazioni sono il risultato di una preparazione accurata, non un rimedio magico per posizioni inferiori:

“Ho dovuto lavorare a lungo e duramente per sradicare la pericolosa illusione che, in una posizione cattiva, potessi sempre, o quasi sempre, evocare qualche combinazione inaspettata per tirarmi fuori dalle difficoltà.”

— Alexander Alekhine, citato in Tactics training – Alekhine di Frank Erwich

L’attaccante stesso, sentendo la vittoria vicina, può cadere vittima di quella che Jonathan Tisdall descrive come la “vertigine del successo“ (dizziness due to success), un’euforia che porta a sacrifici affrettati o errati, sottovalutando le risorse difensive dell’avversario.

Il doppio scacco può essere inquadrato nel concetto più ampio di “doppio attacco” (che Averbakh definisce più tecnicamente two-fold attack). Tuttavia, ne rappresenta la forma più estrema e violenta. Mentre un doppio attacco standard può minacciare due pezzi, il doppio scacco mette in gioco la sopravvivenza stessa del re, trasformando la contesa in un’esecuzione tattica.

——————————————————————————–

Conclusione: riconoscere l’opportunità

Il doppio scacco è un’arma tattica definitiva, definita dalla sua natura eccezionalmente forzante: l’unica risposta possibile è una mossa di re. Come abbiamo visto nei pattern classici, è spesso il punto culminante di manovre sacrificali che mirano a esporre il monarca avversario. Riconoscere i segnali posizionali che preannunciano tali opportunità — un re indebolito, pezzi attivi e coordinati, linee aperte — è fondamentale. Allenare la propria visione tattica non significa solo calcolare varianti, ma imparare a percepire il potenziale latente in una posizione, pronti a scatenare la bellezza della necessità quando il momento è maturo.

——————————————————————————–

Bibliografia Ragionata

Fonti primarie (manuali tattici e raccolte di pattern)

- Meszaros, Andras. Typical mates.

- Nota: Questa raccolta è stata una fonte primaria per un pattern di matto classico basato su un sacrificio di Donna seguito da un doppio scacco di Cavallo (posizione 296). La sua struttura schematica è ideale per isolare e studiare meccanismi tattici puri.

- Bain, John T. Chess tactics for students. (2001).

- Nota: Opera fondamentale per la sua chiarezza didattica. Ha fornito una definizione semplice e diretta del doppio scacco e un esempio cristallino (Diagramma 160) di combinazione con sacrificio di Donna e doppio scacco di Alfiere e Torre.

Fonti secondarie (testi di analisi strategica e tattica)

- Gude, Antonio. Fundamental chess tactics. (2017).

- Nota: Fonte autorevole per la definizione tecnica del doppio scacco e per la spiegazione della sua meccanica forzante, in particolare l’obbligo per l’avversario di muovere il Re.

- Averbakh, Yuri. Chess tactics for the advanced player.

- Nota: Utilizzato per contestualizzare il doppio scacco all’interno della famiglia più ampia del “doppio attacco” (two-fold attack), fornendo una base teorica più ampia al concetto.

- Dvoretsky, Mark. School of chess excellence 2: tactical play.

- Nota: Sebbene non tratti specificamente il doppio scacco negli estratti, questo testo ha fornito citazioni cruciali (Spielmann) che arricchiscono l’analisi del contesto psicologico e filosofico dell’attacco scacchistico.

Fonti Digitali o Online

- Erwich, Frank. Tactics training – Alekhine. (2017).

- Nota: Questo testo, consultato in formato digitale, ha offerto una preziosa citazione di Alexander Alekhine, utile per inquadrare l’approccio mentale necessario per la creazione di complesse combinazioni tattiche.

- Tisdall, Jonathan. “Should he have sacrificed?”. The chess cafe, (2002).

- Nota: Questo articolo, pur non contenendo esempi diretti di doppio scacco, illustra il contesto psicologico di un giocatore che valuta un sacrificio, rilevante per la discussione sulla “vertigine del successo” che può influenzare l’attaccante.

Ding Liren: il “monaco” degli scacchi.

Ding Liren: ritratto del campione tra momenti scintillanti e abissi interiori

1. Introduzione: un regno paradossale

Ding Liren, 17° Campione del Mondo di scacchi e primo nella storia della Cina, incarna un paradosso unico dell’agonismo moderno. La sua ascesa non è la cronaca di un dominio incontrastato, ma il racconto di un talento tecnico eccezionale intrecciato a una profonda vulnerabilità psicologica. Lontano dall’immagine dell’invincibile predecessore, Magnus Carlsen, il suo regno è stato un capitolo indelebile nella storia degli scacchi, definito tanto dalla sua spettacolare conquista del titolo quanto dalle sue battaglie interiori. Questo saggio esplora la traiettoria di un campione la cui storia dimostra come, ai vertici mondiali, la partita più complessa sia quella che si gioca nella mente.

2. L’Ascesa del “monaco degli scacchi”

La carriera di Ding Liren fino al ciclo mondiale del 2022 è stata una progressione costante, segnata da una disciplina ferrea e da risultati straordinari.

- Talento precoce e dominio nazionale: Ding ha imparato a giocare a quattro anni con un manuale regalatogli dal padre. I suoi ricordi d’infanzia lo vedono giocare in ginocchio, unico modo per riuscire a vedere l’intera scacchiera. Il suo talento si è manifestato rapidamente: nel 2009, a soli 16 anni, è diventato il più giovane campione cinese di sempre, un titolo che avrebbe conquistato altre due volte nel 2011 e nel 2012, affermando il suo dominio nazionale.

- Record e stile di gioco: La sua ascesa sulla scena internazionale è stata scandita da traguardi impressionanti che hanno consolidato il suo status di giocatore d’élite.

- Ha mantenuto una striscia di imbattibilità di 100 partite a cadenza classica tra agosto 2017 e novembre 2018, un record per l’epoca.

- Nel novembre 2018 ha raggiunto il suo Elo massimo di 2816, diventando il primo giocatore cinese a superare la soglia dei 2800 punti.

- Ha ottenuto vittorie prestigiose in tornei di vertice, come la Sinquefield Cup 2019, dove ha battuto Magnus Carlsen agli spareggi, e il Grand Chess Tour 2019.

- La personalità alla scacchiera: Il suo stile di gioco posizionale, calmo e introspettivo gli è valso il soprannome di “monaco degli scacchi“. Per anni è stato lodato per la sua eccezionale stabilità psicologica, specialmente nei finali, dove riusciva a convertire vantaggi minimi con una precisione quasi infallibile.

3. Lo zenith inatteso: la conquista del titolo (2023)

La vittoria di Ding al Campionato del Mondo è stata l’apice della sua carriera, ma è arrivata al termine di un percorso atipico e carico di tensione, che ha probabilmente contribuito a forgiare la sua successiva crisi.

- Un percorso atipico: La sua qualificazione al match mondiale è stata il risultato di una catena di eventi imprevisti. A causa dell’inattività forzata dalla pandemia, dovette intraprendere una maratona di partite “su richiesta” per soddisfare i criteri di ammissione al Torneo dei Candidati 2022. Lì, si assicurò il secondo posto solo all’ultimo turno, battendo Hikaru Nakamura. Infine, ottenne il diritto di sfidare Ian Nepomniachtchi solo dopo la rinuncia ufficiale di Magnus Carlsen a difendere il titolo. Questa ascesa “da subentrato”, ha caricato il suo regno di un’inconscia precarietà.

- Un match estenuante: Il match del 2023 contro Ian Nepomniachtchi ad Astana, in Kazakistan, è stato un duello estenuante e ricco di colpi di scena, conclusosi con un pareggio per 7-7 dopo le 14 partite a cadenza classica.

- Il momento scintillante: La decisione è stata affidata agli spareggi rapid. Già in una partita precedente, con pochissimo tempo sull’orologio, aveva trovato la brillante 42…De2!!, una mossa definita “geniale” da Fabiano Caruana che dimostrava la sua straordinaria capacità di calcolo intuitivo nel momento più critico. Il trionfo finale è arrivato nella quarta e ultima partita degli spareggi, con il Nero, suggellato dalla memorabile mossa 46…Tg6. Quella mossa, un lampo di genio assoluto sotto una pressione inimmaginabile, fu l’ultimo atto di un equilibrio precario, il momento scintillante prima dell’abisso. La sua reazione fu quasi surreale: incredulo, esausto e sopraffatto dall’emozione, si coprì il volto con le mani e strinse due volte la mano a Nepomniachtchi, dimenticandosi di averlo appena fatto. Quel momento incarnava perfettamente la sua filosofia di vita:

4. La crisi del campione: il crollo post-vittoria

Il trionfo mondiale si è rivelato un peso insostenibile. Subito dopo la vittoria, Ding è precipitato in una profonda crisi personale e agonistica.

- Il “tunnel senza uscita”: Il suo ritorno alle competizioni è stato disastroso. Ha ottenuto risultati negativi al Superbet in Romania nel 2023, per poi toccare il fondo nel 2024 al Norway Chess e alla Sinquefield Cup, dove è arrivato ultimo. L’episodio più emblematico del suo crollo psicologico è stata la sconfitta contro Carlsen al Norway Chess, dove ha subito un matto dopo una combinazione di sole due mosse, un errore impensabile a quel livello. La profondità della crisi è riassunta in una statistica spietata: dopo due vittorie al Tata Steel Chess di gennaio 2024, il Campione del Mondo non riuscì più a vincere una partita per tutto il resto dell’anno.

- Pressione e salute mentale: Le cause di questo declino sono state molteplici. Le celebrazioni trionfali in Cina, in netto contrasto con il suo desiderio di una vita tranquilla e riservata, hanno generato un’enorme pressione. In seguito, Ding ha ammesso apertamente di aver sofferto di stress, depressione e problemi di salute mentale, specificando che si trattava di una crisi psicologica e non fisica. La sua assenza dai tornei per otto mesi dopo la conquista del titolo è stata un chiaro segnale delle sue difficoltà.

5. La fine di un regno: il mondiale del 2024

La difesa del titolo contro il prodigio indiano Gukesh Dommaraju ha rappresentato la fine del suo breve ma intenso regno.

- Un match combattuto: Il match, svoltosi a Singapore, è stato sorprendentemente equilibrato. Nonostante la crisi, Ding ha dimostrato di poter ancora competere ai massimi livelli, vincendo a sorpresa la prima partita con il Nero. Una vittoria del Nero nella partita d’apertura di un match mondiale non accadeva da 14 anni, un dettaglio che testimonia il suo momentaneo ritorno di forma.

- L’Errore fatale e la reazione: Il duello è arrivato alla 14ª e ultima partita, decisiva per il titolo. In una posizione complessa ma ancora difendibile, Ding ha commesso un errore fatale alla mossa 55 (Tf2), consegnando la vittoria e la corona a Gukesh. La sua reazione nella conferenza stampa post-partita è stata di una dignità esemplare, a testimonianza della sua profonda onestà intellettuale:

6. L’Uomo oltre la scacchiera

Per comprendere appieno la figura di Ding Liren, è necessario guardare oltre i suoi risultati, esplorando una personalità ricca, complessa e filosoficamente orientata.

- Interessi e passioni: Lontano dalla scacchiera, Ding nutre passioni che rivelano la sua curiosità intellettuale:

- È un grande tifoso della Juventus e il suo giocatore preferito è Federico Chiesa.

- È un avido lettore con un amore per la letteratura e la filosofia, citando tra i suoi autori preferiti Haruki Murakami.

- Segue la NBA, con un interesse per la storia di Lamar Odom, e ha trovato grande ispirazione nel libro Game Changer, dedicato al programma scacchistico AlphaZero.

- Aneddoti personali: Alcuni dettagli della sua vita offrono uno spaccato unico del suo carattere:

- Ha scelto di studiare legge all’università, sia per l’influenza del manga “Detective Conan” sia per accontentare il padre, pur ammettendo di trovare la materia “molto più difficile degli scacchi”.

- Ha una nota avversione per le scarpe di cuoio. Il motivo è rivelatore della sua umiltà: “Le scarpe in pelle evocano sempre immagini di uomini d’affari, persone di successo, élite, maestri… Non ho voglia di essere chiamato maestro.” Questo dettaglio trasforma un aneddoto curioso in una profonda dichiarazione sulla sua personalità anti-establishment.

- Durante il match mondiale del 2023, ha tratto forza da una citazione di Albert Camus: “Se non puoi vincere, devi resistere“.

7. Rinascita? Il futuro in una nuova arena

La perdita del titolo, sebbene dolorosa, potrebbe rappresentare per Ding Liren una liberazione e l’inizio di un nuovo capitolo.

- Una nuova direzione: La sconfitta contro Gukesh ha rimosso l’enorme fardello psicologico associato alla corona mondiale. Ding ha annunciato l’intenzione di affrontare un 2025 “meno impegnativo”, concentrandosi meno sugli scacchi classici per ritrovare equilibrio e serenità.

- Scacchi ed Esports: Il suo futuro si sta delineando in una direzione innovativa. Nel 2025, ha firmato un contratto con la prestigiosa organizzazione cinese di esports LGD Gaming. Parteciperà a tornei online di alto profilo come il Chessable Masters e l’Esports World Cup, segnando un’importante transizione verso il mondo digitale.

- Prospettive: La sua nuova arena, quella digitale degli esports, potrebbe non essere una fuga, ma una ricerca di equilibrio più sostenibile: un luogo dove i “momenti scintillanti” possono esistere senza il peso schiacciante di una corona. La sua storia, quindi, non è finita, ma si sta semplicemente riscrivendo in un linguaggio diverso, dimostrando che la vera maestria non risiede nel non cadere, ma nel sapersi rialzare e scegliere un nuovo campo di battaglia.

8. Bibliografia Ragionata

1. Fonti Primarie (Testimonianze dirette)

- Chess Clips, “Ding Liren’s Press Conference AFTER LOSING THE WORLD CHAMPION TITLE” (YouTube).

- Nota: Trascrizione della conferenza stampa immediatamente successiva alla perdita del titolo mondiale nel 2024. Rilevante per le citazioni dirette di Ding sul suo stato d’animo e sulla partita finale.

- chess24, “EXCLUSIVE Interview with Ding Liren After Game 2 Of 2024 FIDE World Chess Championship” (YouTube).

- Nota: Intervista diretta durante il match mondiale del 2024. Fornisce uno spaccato del suo approccio mentale durante la competizione.

- Uberto Delprato, “Ding Liren: ‘Il significato della vita è in quei momenti scintillanti'”, Uno Scacchista, 20 Maggio 2023.

- Nota: Fonte cruciale che compila e traduce frammenti di interviste di Ding Liren ai media cinesi. Fornisce aneddoti e citazioni uniche sulla sua infanzia, personalità e filosofia di vita.

2. Fonti Secondarie (Analisi e biografie)

- “Ding Liren”, Wikipedia, l’enciclopedia libera.

- Nota: Fonte enciclopedica fondamentale per la ricostruzione fattuale della sua biografia, palmarès, record e tappe principali della carriera.

- “Ding Liren: Crisi, Caduta e Rinascita dello Scacchista” (Saggio analitico).

- Nota: Analisi approfondita che lega la carriera di Ding alla sua salute mentale, offrendo un’interpretazione psicologica del suo percorso atipico verso il titolo e della successiva crisi.

- “Ding Liren: Ascesa e Caduta di un Campione” (Articolo di sintesi).

- Nota: Articolo che struttura la carriera di Ding secondo una narrativa di “ascesa e caduta”, evidenziando i momenti chiave del suo regno e del successivo declino.

3. Fonti Digitali e Online (Dati e notizie specifiche)

- FIDE, “FIDE Circuit 2025: Ding Liren still leads, Praggnanandhaa closes in”, fide.com, 10 Marzo 2025.

- Nota: Comunicato ufficiale della FIDE che fornisce dati aggiornati sulla sua posizione nel ranking del FIDE Circuit 2025, confermando la sua continua rilevanza competitiva.

- “Ding Liren Signs With Chinese Esports Team, Reveals ‘Less Busy Year’ for 2025”, Chess.com.

- Nota: Fonte giornalistica online che riporta la notizia del suo ingresso nel mondo degli esports con LGD Gaming, fondamentale per comprendere le sue prospettive future.

- Tiny_Valuable3497, “Ding Liren: una storia di salute mentale?”, r/chess – Reddit.

- Nota: Discussione della comunità online che raccoglie e analizza le performance di Ding dopo la vittoria del titolo, riflettendo la percezione pubblica delle sue difficoltà e offrendo una cronologia dei suoi risultati deludenti.