Archivi per la categoria ‘Didattica’

L’importanza del conteggio.

L’Arte del conteggio negli scacchi: lezioni dalle partite degli amatori

Introduzione: oltre la strategia, la sicurezza

L’istruttore di scacchi Dan Heisman ha scritto: “La sicurezza batte la strategia quasi sempre. Impara prima a tenere i tuoi pezzi al sicuro e a individuare quando quelli del tuo avversario non lo sono. Allora la strategia diventerà il criterio di priorità tra mosse ugualmente sicure.”

Questa massima cattura una verità essenziale, ma spesso ignorata. Il giocatore amatoriale è sedotto dal canto delle sirene della strategia complessa, dalla profondità della teoria delle aperture, dalla ricerca del piano geniale. Nel perseguire il successo, si dimentica spesso il valore essenziale della sicurezza, che poggia su una capacità chiave: saper contare.

Nel suo glossario, Heisman definisce il conteggio (counting) come l’atto di “Determinare se i pezzi sono al sicuro da sequenze di cattura; analizzare per vedere se una qualsiasi sequenza forzata di catture su una o più case porterà a un guadagno o a una perdita di materiale.”

Questo articolo vuole essere qualcosa in più di una semplice recensione: esplorerà il concetto cruciale del conteggio attraverso le eccellenti analisi di Heisman sulle partite amatoriali. Mostreremo che errori in questa abilità portano spesso alla sconfitta, anche a livelli intermedi, mentre la sua padronanza è essenziale per migliorare negli scacchi.

1. Il principio fondamentale: scacchi veri e scacchi “alla spera in Dio”

Per comprendere l’importanza del conteggio, è essenziale afferrare la dicotomia concettuale di Heisman tra “Scacchi Veri” (Real Chess) e “Scacchi alla spera in Dio” (Hope Chess, la traduzione è mia personale). L’autore descrive questo dualismo in modo lapidario:

“Se fai costantemente il conteggio, chiamo questo ‘Scacchi Veri’ – e se non lo fai, lo chiamo ‘Scacchi alla spera in Dio.”

Ma cosa significa “costantemente”? Significa sottoporre ogni mossa candidata a un rigoroso controllo di sicurezza (rechecking), verificandola contro le risposte forzanti dell’avversario: scacchi, catture e minacce. Questo processo di verifica si fonda intrinsecamente sul conteggio. Gli “Scacchi alla spera in Dio” consistono nel fare una mossa senza questo controllo, sperando che l’avversario non veda o non trovi la confutazione. È un approccio basato sulla speranza, non sul calcolo.

Ma come si manifesta concretamente questo bivio tra speranza e calcolo sulla scacchiera? Heisman ci guida attraverso un vero e proprio “museo degli orrori” didattico, mostrando le crepe fondamentali nel pensiero degli amatori.

2. La meccanica del conteggio: esempi pratici

Gli errori di conteggio si manifestano in varie forme, da sviste elementari a valutazioni errate più sottili. Analizziamo tre archetipi di errore, dal più grossolano al più raffinato, per imparare a riconoscerli nel nostro stesso processo di pensiero.

Esempio di base: rimuovere il difensore

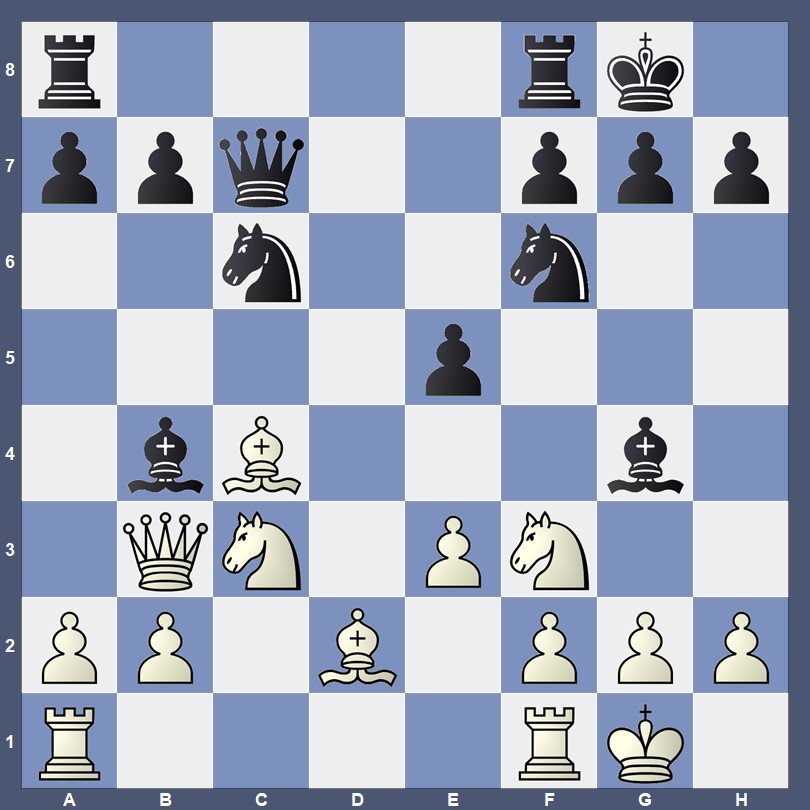

Nella Partita 29, il Bianco gioca 10.Ch4?.

Heisman analizza questa mossa come un classico errore di conteggio, aggravato da una gestione superficiale del tempo.

Prima di 10.Ch4?, il pedone bianco in d4 era attaccato due volte (dal cavallo in b6 e dall’alfiere in g7) e difeso due volte (dal cavallo in f3 e dall’alfiere in c4). La mossa, giocata d’istinto, rimuove volontariamente un difensore, il cavallo in f3, trasformando l’equilibrio in una situazione di 2 attaccanti contro 1 solo difensore. Il Bianco non ha investito i secondi necessari per contare correttamente gli attaccanti e i difensori della casa d4, regalando un pedone centrale.

Esempio di valutazione: contare, ma non abbastanza a fondo

Nella Partita 22, il Bianco commette un errore più sottile con 10.Axf6?.

Qui, il Bianco ha eseguito correttamente un conteggio che gli garantiva la vittoria di un pedone. Tuttavia, ha fallito nel considerare una sequenza alternativa che avrebbe portato a un guadagno materiale superiore. La sequenza mancata, 10.Dxh8, dopo un conteggio più approfondito, avrebbe fruttato la qualità (una Torre per un pezzo minore). Questo esempio dimostra che il conteggio non serve solo a determinare la sicurezza immediata, ma anche a massimizzare il guadagno materiale, confrontando i risultati di diverse sequenze forzate.

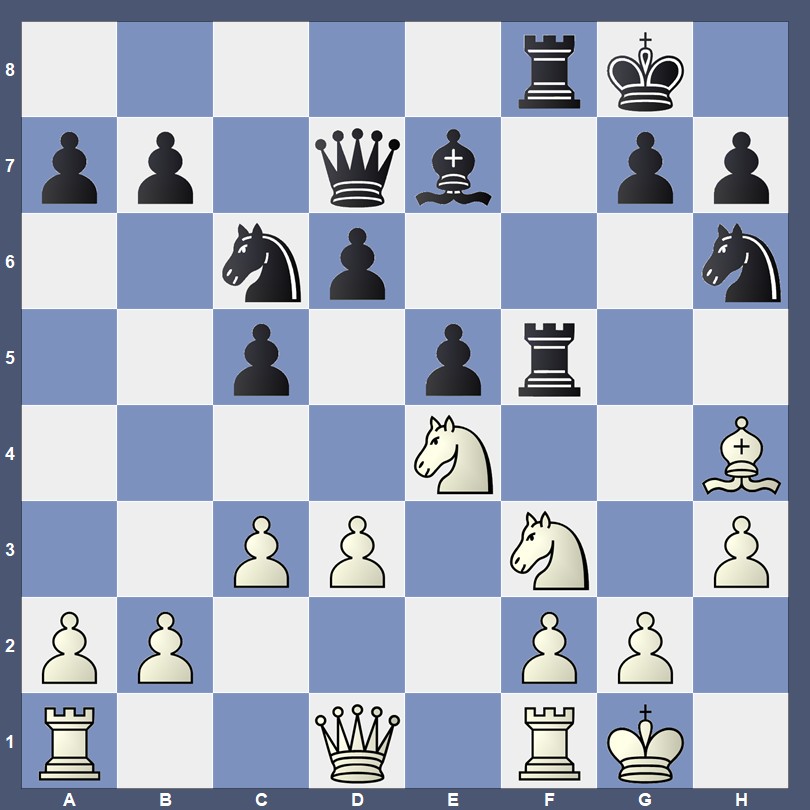

Esempio di pezzo sovraccarico: il seme della distruzione tattica

Un errore comune è non riconoscere un “pezzo sovraccarico” (overworked piece). Nella Partita 23, dopo 12…Ag4?,

il cavallo nero in c6 si trova a difendere contemporaneamente due case critiche: b4 ed e5. Heisman spiega che un conteggio attento avrebbe rivelato questa debolezza tattica, quella che Heisman in altri contesti definisce un “seme di distruzione tattica“. Il Bianco avrebbe potuto sfruttarla immediatamente con la mossa 13.Cb5!, creando una minaccia che il Cavallo sovraccarico non avrebbe potuto parare efficacemente. Contare non significa solo sommare pezzi, ma anche valutare la capacità di ogni pezzo di svolgere i propri compiti difensivi.

3. Il calcolo in azione: studio di un sacrificio

Il conteggio è il mattone fondamentale del calcolo. Nella Partita 4, il Nero manca una combinazione vincente basata su un sacrificio, 16…Txf3!, che illustra perfettamente questo processo.

Ma come può un giocatore amatoriale affrontare un calcolo così complesso senza perdersi? Heisman scompone il processo in un metodo disciplinato:

- Identificare la mossa candidata: Il sacrificio 16…Txf3!. Molti giocatori amatoriali scartano a priori tali mosse a causa di un “errore di quiescenza“, come lo definisce Heisman. “I giocatori che non considerano sacrifici come questo perché ‘perderei una torre per un cavallo, e i cavalli valgono meno delle torri’, stanno commettendo errori di quiescenza”, ovvero interrompendo la loro analisi troppo presto.

- Superare il calcolo superficiale: Il primo passo è non fermarsi alla valutazione statica (“perdo la qualità“). Bisogna calcolare la sequenza forzata che ne consegue, partendo dalla risposta più ovvia dell’avversario.

- Calcolare la sequenza forzata principale: La risposta 17.gxf3? sarebbe un errore grossolano. Questa cattura sfrutta il tema della “rimozione del difensore” (removal of the guard): il pedone in g2 non difenderebbe più l’alfiere bianco in h4, permettendo 17…Axh4 con vantaggio decisivo per il Nero. L’unica vera mossa per il Bianco è quindi 17.Axe7.

- Valutare la posizione finale: La linea principale forzata è 16…Txf3! 17.Axe7 Cxe7 18.gxf3. A questo punto, l’analisi si ferma per una valutazione. In cambio della qualità, il Nero ha ottenuto vantaggi schiaccianti:

- Un Re bianco indebolito e vulnerabile.

- La certezza di vincere almeno un pedone (con …Dxh3).

- Una struttura pedonale bianca rovinata. Questi vantaggi sono più che sufficienti a giustificare il sacrificio.

Heisman, citando Purdy, offre un consiglio metodologico cruciale: “Guarda in ampiezza prima di guardare in profondità” (esattamente la stessa raccomandazione che ho sentito da R. B. Ramesh nel suo Level Up di Arona nel 2024). Prima di immergersi in un calcolo complesso, è saggio verificare rapidamente se esiste una alternativa più semplice e meno rischiosa.

4. Il fattore umano: quando il conteggio fallisce

Il conteggio è un’abilità tecnica, ma la sua esecuzione è profondamente influenzata da fattori umani. Anche i giocatori forti possono sbagliare. Heisman lo dimostra con un aneddoto personale e potente tratto dalla Partita 10. Durante il Campionato Scolastico della Pennsylvania, un giovane Dan Heisman, giocando con il Nero, commise un grave errore di conteggio indotto dalla stanchezza. Questo episodio dimostra che anche un futuro maestro, se mentalmente compromesso, può regredire a uno stato di “Scacchi Speranzosi”, abbandonando la disciplina del calcolo. Gli “Scacchi Veri” non sono un’abilità statica, ma una disciplina che richiede costante vigilanza mentale. Heisman riflette sull’impatto di quella svista:

“Questo errore indotto dalla stanchezza ebbe un effetto sul Nero più grande della semplice mossa – influenzò il resto della partita… e il suo sviluppo come giocatore (per cui fu grato).”

L’aneddoto insegna una lezione fondamentale: la nostra capacità di contare non è costante. Stanchezza e pressione possono compromettere anche le abilità più radicate. Riconoscere il proprio stato mentale è tanto importante quanto riconoscere i pattern sulla scacchiera.

Conclusione: dal conteggio alla maestria

Il messaggio che emerge dall’analisi di Heisman è inequivocabile: il conteggio è il fondamento della sicurezza, il prerequisito per il calcolo tattico e la linea di demarcazione tra gli “Scacchi Veri” e gli “Scacchi alla spera in Dio”. Senza una solida capacità di contare, ogni piano strategico è costruito su fondamenta di sabbia.

Questa è l’essenza stessa del percorso che Heisman ha fatto compiere al suo famoso allievo, il conduttore radiofonico Howard Stern: una trasformazione da un giocatore che sperava il suo avversario non vedesse le sue sviste a uno che capitalizzava sistematicamente su quelle altrui. Quella scalata di 700 punti Elo non fu costruita su esoteriche conoscenze da grande maestro, ma sulle fondamenta granitiche del conteggio (ci ricorda il bellissimo esperimento di Marco Montemagno con il M,I. Pierluigi Piscopo). Smettere di regalare pezzi e iniziare a catturare quelli offerti dall’avversario. Questa è la prima, e forse più importante, arte da padroneggiare sulla via della maestria scacchistica.

Bibliografia

Le seguenti fonti sono tratte o ispirate dall’opera di Dan Heisman e sono consigliate per approfondire i temi della visione tattica e del miglioramento scacchistico.

1. Fonti primarie

- Heisman, Dan.The world’s most instructive amateur game book. Russell Enterprises, 2013.

- Nota: Fonte primaria di questo articolo. Un’opera fondamentale che insegna i principi scacchistici non attraverso la perfezione dei maestri, ma analizzando gli errori comuni e istruttivi dei giocatori amatoriali, con un’enfasi particolare sulla gestione del tempo, la sicurezza e il processo di pensiero.

2. Fonti secondarie (analisi e studi interpretativi)

- Rowson, Jonathan.The seven deadly chess sins. Gambit Publications Ltd., 2000.

- Nota: Citato da Heisman per il suo approccio psicologico al miglioramento, in particolare per l’idea che il giudizio non migliora con il tempo di riflessione aggiuntivo in posizioni non critiche.

- Rowson, Jonathan.Chess for zebras. Gambit Publications Ltd., 2005.

- Nota: Riferimento importante usato da Heisman per sostenere la tesi che fornire maggiori nozioni non rende necessariamente migliori i giocatori intermedi, se non migliorano prima le loro abilità di analisi.

- Silman, Jeremy.The amateur’s mind. Siles Press, 1999.

- Nota: Citato da Heisman come un libro popolare che analizza le misconcezioni dei giocatori amatoriali, ma che si differenzia dal suo per l’assenza di partite complete e di analisi sulla gestione del tempo.

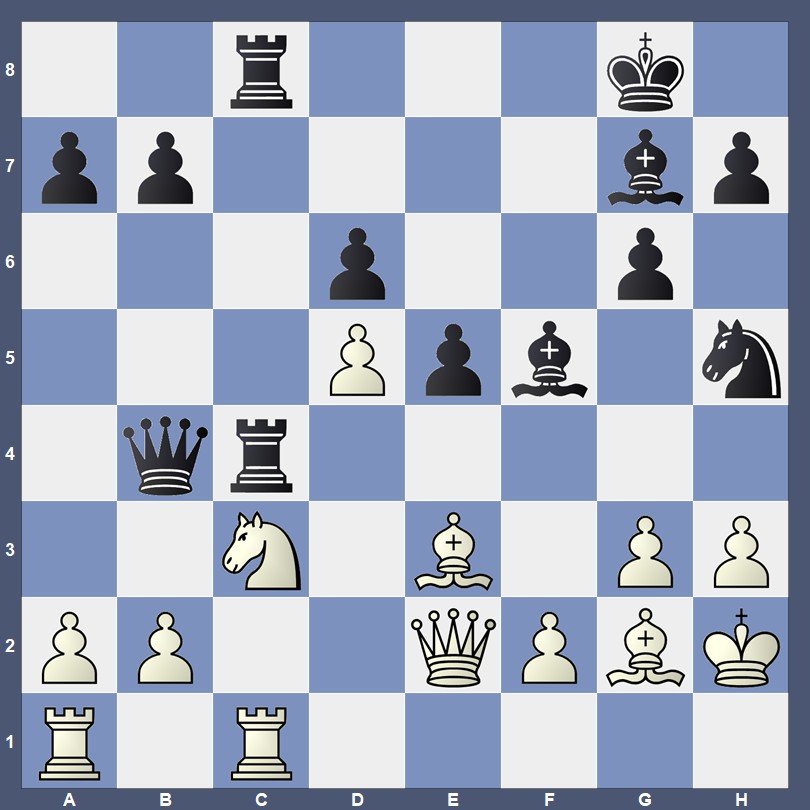

Il vantaggio di Sviluppo.

Il vantaggio di sviluppo negli scacchi: teoria e pratica della dominazione in apertura

Introduzione: l’arma silenziosa dell’apertura

Negli scacchi, il concetto di “sviluppo” si riferisce alla mobilitazione rapida ed efficiente dei pezzi nelle prime fasi della partita. Mentre i vantaggi materiali o posizionali stabili rappresentano un patrimonio solido, il vantaggio di sviluppo è un capitale volatile, da investire con energia prima che il “mercato” cambi. Se non viene sfruttato, rischia di evaporare non appena l’avversario recupera il terreno perduto, lasciando chi lo possedeva con nient’altro che il rimpianto di un’occasione mancata.

Il principio fondamentale, espresso chiaramente in “The Logical Approach to Chess“, è che il controllo del centro è di importanza cruciale per la manovrabilità dei pezzi. Un giocatore che completa lo sviluppo più velocemente del suo avversario può usare questa superiore mobilità per lanciare un attacco, creare minacce e dettare il corso della partita.

Questo saggio esplorerà i principi fondamentali per ottenere un vantaggio di sviluppo e, soprattutto, analizzerà i metodi pratici per convertirlo in una vittoria, attingendo agli insegnamenti dei grandi maestri e a esempi emblematici della storia scacchistica.

1. I principi fondamentali dello sviluppo

La ricerca del vantaggio in apertura poggia su una trinità di principi strategici, tanto semplici nella loro enunciazione quanto complessi nella loro applicazione pratica.

1.1 Il controllo del centro

Il primo e più importante obiettivo dello sviluppo è il controllo delle case centrali (e4, d4, d5, e5). I pezzi posizionati nel cuore della scacchiera godono di una mobilità superiore, potendo spostarsi con facilità sia sul lato di Re che su quello di Donna, pronti a intervenire in attacco o in difesa. Occupare il centro con i pedoni e supportarli con i pezzi leggeri è la strategia classica per assicurarsi un vantaggio di spazio e limitare le opzioni dell’avversario. Come affermava il Campione del Mondo Max Euwe:

“Ciò che conta non è l’estensione del centro, ma la sua solidità”. Un centro solido è il fulcro su cui erigere ogni piano futuro.

1.2 La mobilitazione rapida ed efficiente

L’economia delle mosse è il leit-motiv di uno sviluppo efficace. Ogni tratto in apertura dovrebbe contribuire a mettere in gioco un nuovo pezzo o a preparare una mossa utile. Gli insegnamenti di maestri come Dvoretsky e Yusupov possono essere distillati in alcune regole pratiche:

- Non muovere lo stesso pezzo due volte in apertura senza una valida ragione strategica (ad esempio, per rispondere a una minaccia diretta o per occupare una casa cruciale).

- Sviluppa prima i pezzi leggeri (prima i Cavalli e poi gli Alfieri, secondo la regola di Lasker). I Cavalli sono efficaci fin da subito, mentre gli Alfieri hanno bisogno di diagonali aperte. Le Torri e la Donna, pezzi pesanti, entrano in gioco più tardi, quando le colonne si aprono.

- Non perdere tempo con mosse di pedone non necessarie o con mosse profilattiche premature. In apertura, ogni tempo è prezioso e deve essere investito per attivare le proprie forze.

1.3 La sicurezza del Re

Un obiettivo primario dello sviluppo è mettere il proprio Re al sicuro, lontano dal centro, dove può diventare un facile bersaglio. L’arrocco è la mossa che serve a questo scopo, connettendo al contempo le torri e completando la mobilitazione dei pezzi. Un Re che rimane al centro della scacchiera diventa un bersaglio naturale per un avversario che ha già completato il proprio sviluppo, come dimostrano innumerevoli partite terminate con attacchi fulminei e decisivi.

2. La conversione del vantaggio: metodi pratici

Ottenere un vantaggio di sviluppo è come caricare un’arma; la vera abilità risiede nel sapere quando e come premere il grilletto. I grandi maestri hanno codificato tre metodi principali, spesso interconnessi, per trasformare questa energia potenziale in un guadagno tangibile.

2.1 Metodo 1: aprire la posizione

Il principio strategico, enunciato con chiarezza da Johan Hellsten in “Mastering opening strategy”, è inequivocabile: l’apertura della posizione favorisce quasi sempre il lato meglio sviluppato. Quando si ha un vantaggio di sviluppo, i propri pezzi sono pronti a entrare in azione. Aprire linee (colonne, traverse e diagonali) significa creare autostrade per le proprie forze verso le debolezze nemiche, ed è il principale veicolo per generare e sfruttare l’iniziativa.

Un esempio indicativo è la partita Keres-Schmid, Bamberg 1968. In una Difesa Siciliana, il Nero si trova in grave ritardo di sviluppo, con il Re ancora bloccato al centro e i pezzi del lato di Re immobili. Keres, con una mossa tanto brillante quanto logica, forza l’apertura del gioco. La mossa chiave è 12.e6!. Si tratta di un “sacrificio ostruttivo”: il Bianco cede un pedone per aprire la colonna ‘f’ e la diagonale a2-g8, impedendo al contempo al Nero di completare lo sviluppo. Il Re nero si trova esposto a un attacco irresistibile e la partita termina rapidamente a favore del Bianco.

2.2 Metodo 2: sfruttare l’iniziativa

Se Keres ha aperto la posizione per generare un attacco, Paul Morphy, nella sua immortale “Partita dell’Opera“, ci mostra l’essenza stessa dell’iniziativa: una sequenza ininterrotta di minacce che nasce da uno sviluppo fulmineo. L’iniziativa è la capacità di creare minacce che l’avversario è costretto a parare. Chi la detiene detta il ritmo della partita, costringendo l’altro a giocare in difesa. Il giocatore con un vantaggio di sviluppo detiene naturalmente l’iniziativa, poiché i suoi pezzi sono pronti a creare problemi.

La partita classica Morphy-Duca di Brunswick e Conte Isouard, Parigi 1858, è l’esempio perfetto. Morphy sviluppa i suoi pezzi con una velocità e uno scopo impressionanti. Il culmine arriva con la mossa 13.Txd7!. A prima vista, sembra uno scambio. In realtà, il suo scopo non è il guadagno materiale, ma accelerare l’ingresso in gioco della Torre in h1. Con questa mossa, Morphy mantiene una pressione insopportabile, non dando al Nero un solo attimo di respiro. Questo approccio incarna un principio fondamentale espresso in Chess master secrets:

“Un approccio attendista negli scacchi non porta da nessuna parte contro giocatori più forti. Non è ammessa alcuna esitazione: ogni attimo di indecisione offre all’avversario un’opportunità in più per stabilizzare la propria posizione e prendere l’iniziativa.”

2.3 Metodo 3: punire il Re al centro

Quando l’apertura delle linee e un’iniziativa martellante si combinano, il bersaglio più naturale e vulnerabile diventa quasi sempre il Re avversario, colpevole di non aver cercato rifugio tramite l’arrocco. Questo è il metodo più diretto per convertire un vantaggio di sviluppo: un attacco frontale al monarca nemico.

3. Fattori pratici e psicologici

Dal punto di vista pratico, come sottolinea Daniel Herraiz, è molto più difficile difendere che attaccare. Questo principio psicologico è fondamentale per comprendere la potenza del vantaggio di sviluppo. Forzare l’avversario a difendersi costantemente, a causa della sua passività e del suo ritardo, aumenta esponenzialmente la probabilità che commetta errori. La pressione logora la resistenza e offusca la lucidità.

Se il vantaggio di sviluppo mette l’avversario sotto pressione partendo da una posizione di forza, la stessa logica psicologica può essere applicata in modo speculare da una posizione di debolezza, come dimostra magistralmente Mikhail Tal. Nella celebre partita Botvinnik – Tal, Mosca 1960, Tal, trovandosi in una posizione difficile, non esita a complicare il gioco con il sacrificio intuitivo 21…Cf4!?.

Tal, non potendo contare su un vantaggio oggettivo, crea un “vantaggio dinamico artificiale” per porre al suo avversario gli stessi problemi pratici che deve affrontare chi si difende da un attacco derivante da un migliore sviluppo. La sua logica, espressa nelle sue stesse parole, è illuminante:

“questa mossa è buona perché tutte le altre sono cattive, e se dovesse risultare scorretta, allora il punto interrogativo non dovrà contrassegnare questo 21° tratto bensì il 17° tratto del Nero… dopo il sacrificio suddetto i pezzi neri svilupperanno un grande dinamismo su tutta la scacchiera.”

In entrambi i casi, l’elemento comune è la pressione psicologica esercitata su chi è costretto a reagire anziché agire.

Conclusione: un vantaggio da cogliere al volo

Il vantaggio di sviluppo si costruisce su principi chiari: controllo del centro, rapida mobilitazione dei pezzi e messa in sicurezza del Re. Tuttavia, la sua natura è effimera. È un’opportunità che va colta al volo, un’arma che deve essere brandita con energia e decisione. Come abbiamo visto, questo vantaggio temporaneo può essere convertito aprendo la posizione, mantenendo l’iniziativa con minacce costanti e attaccando le debolezze dell’avversario, in particolare il Re rimasto al centro.

Si potrebbe obiettare che un post su questo argomento si concluda con un’ammonizione a studiare il finale. Eppure, la saggezza del grande José Raúl Capablanca risiede proprio in questa apparente contraddizione. Egli ci insegna che nessuna fase della partita vive di vita propria. Uno sviluppo efficace non è fine a sé stesso, ma è il primo passo per plasmare un mediogioco vantaggioso e, infine, per raggiungere un finale in cui il nostro vantaggio, ora stabilizzato, possa essere convertito con tecnica. In questo senso, le parole di Capablanca non sono un monito a ignorare l’apertura, ma a comprenderne la profonda connessione con l’esito finale della partita:

“Per migliorare il tuo gioco, devi studiare il finale prima di qualsiasi altra cosa; infatti, mentre i finali possono essere studiati e padroneggiati autonomamente, il mediogioco e l’apertura devono essere affrontati in relazione al finale.”

L’apertura e lo sviluppo non sono fasi isolate, ma le fondamenta su cui si costruisce l’intera partita. Una solida base in apertura è il primo, indispensabile passo verso la vittoria.

Bibliografia

Fonti primarie

- Keres, P. & Neishtadt, Y. – Chess masterclass. Rilevante per l’analisi profonda di partite classiche da parte di un Campione del Mondo mancato, con un focus sull’attacco e la trasformazione del vantaggio. L’esempio Keres-Schmid è un modello di sfruttamento del ritardo di sviluppo.

- Karpov, A., Phelizon, J-F., Kouatly, B. – Chess and the art of negotiation. Sebbene focalizzato sulla negoziazione, offre spunti sulla psicologia della competizione e sulla preparazione strategica di un Campione del Mondo, elementi cruciali nella gestione di qualsiasi tipo di vantaggio.

Fonti secondarie

- Hellsten, Johan – Mastering opening strategy. Un’opera fondamentale per il tema trattato. Il libro organizza la materia per concetti strategici chiave legati all’apertura, fornendo numerosi esempi moderni e chiari su come “punire” un avversario in ritardo di sviluppo.

- Hunt, Adam – Chess Strategy – Move by move. Utile per la sua trattazione didattica dei principi fondamentali, come il controllo del centro, illustrati attraverso partite classiche commentate in modo accessibile, come Morphy-Duca/Conte.

- Dvoretsky, Mark & Yusupov, Artur – Secrets of opening preparation (School of future champions 2). Scritto da due dei più grandi allenatori della scuola sovietica, questo manuale fornisce principi rigorosi sulla condotta dell’apertura, enfatizzando l’economia delle mosse e la logica dietro le scelte iniziali.

- Leoncini, Mario – Elementi di strategia. Un testo in italiano che sintetizza concetti strategici complessi, come il pedone isolato e l’importanza delle colonne aperte, con esempi tratti dalla storia degli scacchi, inclusa la celebre partita Botvinnik-Tal.

- The logical approach to chess (Autori: Dr. M. Euwe, M. Blaine, J. F. S. Rumble). Un classico che pone le fondamenta della strategia scacchistica, insistendo sull’importanza primaria del centro come base per ogni operazione successiva.

Fonti digitali o online

- The Week in Chess. Citato nel libro di Adam Hunt come fonte per il materiale di gioco. È una delle più antiche e autorevoli newsletter digitali, fondamentale per il giocatore di torneo per rimanere aggiornato sulla teoria e sulla pratica contemporanea ad alto livello.

La “comunicazione” delle Torri

Introduzione: risvegliare i giganti addormentati

Se sei un giocatore di scacchi principiante o intermedio, probabilmente hai vissuto questa esperienza: la partita entra nel vivo, i pezzi minori si scambiano, le Donne manovrano per l’attacco, ma le tue Torri restano immobili, come giganti addormentati negli angoli della scacchiera. Sono goffe, lente, gli ultimi pezzi a entrare in azione. Ti è stato detto di “collegare le torri“, ma questo consiglio suona più come un compito da sbrigare che come una manovra strategica decisiva.

E se ti dicessi che questo semplice atto nasconde una delle chiavi più profonde per sbloccare la vera potenza del tuo gioco? Il collegamento delle Torri non è solo mettere in ordine la prima traversa. È un principio strategico fondamentale che, se compreso a fondo, trasforma questi pezzi da difensori passivi a motori inarrestabili del mediogioco. In questo articolo, sveleremo alcune intuizioni di grande impatto su questo principio, citate e dimostrate dai più grandi maestri della storia degli scacchi.

1. Non è solo ‘mettere in ordine’: è la terza fase cruciale dell’apertura

Molti giocatori vedono il collegamento delle Torri come un’azione secondaria da compiere quando non ci sia di meglio da fare. Questo è un errore fondamentale. I grandi maestri, da Capablanca a Nimzowitsch, hanno sempre sottolineato che il collegamento delle Torri non è un’azione casuale, ma il culmine di uno sviluppo corretto in apertura.

Il canale “Jozarov’s chess channel” riassume brillantemente le tre fasi strategiche dell’apertura in una sequenza logica e potente:

- Sviluppare i pezzi minori (Cavalli e Alfieri).

- Mettere in sicurezza il Re (arrocco).

- Collegare le torri.

Vedere il collegamento delle Torri come la “terza fase” trasforma un’idea vaga in un traguardo concreto. Non ti chiedi più “cosa dovrei fare adesso?”, ma piuttosto “come posso completare il mio sviluppo collegando le Torri?”. Questo ti dà un obiettivo chiaro e strutturato. Come affermano i classici, quando le tue Torri sono collegate, il tuo sviluppo è generalmente completo. I tuoi pezzi sono coordinati e pronti a combattere.

2. La scelta sbagliata: non tutte le mosse di Torre sono uguali

Hai una colonna aperta e decidi di occuparla con una torre. Mossa eccellente. Ma quale Torre muovere? Molti pensano che sia indifferente, ma i maestri sanno che questa scelta può determinare l’esito della partita (Mi viene in mente il libretto di Damskij “Non con quella Torre!”).

Ecco un esempio tipico analizzato da Jozarov: bisogna scegliere se giocare Torre da a in d1 o Torre da f in d1. A prima vista, sembrano equivalenti. In realtà, muovere la Torre da ‘a’ (Ta-d1) è quasi sempre migliore. Perché? Mantiene la connessione tra le Torri anche se, in futuro, il tuo Alfiere di Re dovesse ritirarsi (ad esempio, in c1). Se muovessi la Torre da ‘f’ (Tf-d1), un futuro ripiegamento dell’Alfiere romperebbe la connessione, costringendoti a perdere un tempo per ristabilirla.

Questa scelta apparentemente minima ha implicazioni enormi. In una partita di Viswanathan Anand, la mossa corretta della Torre ha preparato il terreno per creare una potente batteria di Donna e Alfiere (il cosiddetto “attacco Capablanca“), una manovra in cui l’Alfiere si sposta in b1. Questa flessibilità strategica sarebbe andata persa se si fosse mossa la Torre sbagliata.

3. Un bersaglio tattico: la mancata connessione è un invito all’attacco

Finora abbiamo parlato dei benefici di collegare le proprie torri. Ma cosa succede quando questo principio viene ignorato? Il leggendario Mikhail Tal ci mostra che non è solo un errore posizionale, ma un invito a una catastrofe tattica. Le Torri scollegate del tuo avversario non sono solo passive; sono un vero e proprio invito all’attacco.

In una delle sue partite più celebri, Tal individuò la mancanza di coordinazione dei pezzi del suo avversario e la sfruttò come trampolino di lancio per un attacco devastante. Vediamo come. Tal scatenò la tempesta con il sacrificio 1… Cxf2!.

Il Re bianco è costretto a catturare, 2. Rxf2, esponendosi. Immediatamente, la Donna nera si unisce alla festa con 2… Dxh4+. Dopo la ritirata forzata 3. Rf1, arriva il colpo di grazia posizionale: 3… Ad4. Questa mossa paralizza il Bianco, minacciando matto e sfruttando il fatto che le torri e la donna bianche sono goffamente disposte e incapaci di collaborare alla difesa.

I grandi giocatori non aspettano che le debolezze si manifestino; cercano attivamente le posizioni in cui le Torri nemiche sono isolate e le trasformano in un bersaglio tattico.

Come sottolinea Jozarov analizzando la partita:

“Il problema qui per il Bianco è che non ha il collegamento delle Torri. Il collegamento delle Torri è molto importante… Mikhail [Tal] si è effettivamente reso conto del problema strategico e tattico del Bianco.“

4. Pensare fuori dagli schemi: la connessione “verticale”

Chi ha detto che le Torri debbano collegarsi solo sulla prima traversa? I giocatori di livello mondiale sanno che i principi strategici sono più importanti delle mosse meccaniche. A volte, per attivare e collegare le torri, è necessario pensare in modo creativo.

Un esempio magistrale è la manovra nota come “alzata di torre” (rook lift), resa celebre in una partita tra Garry Kasparov e Anatoly Karpov.

Invece di seguire la via tradizionale, Kasparov giocò la sorprendente Torre in a3, seguita poche mosse dopo da Torre in e3.

Con questa manovra “verticale“, raggiunse lo stesso obiettivo strategico: le sue Torri erano connesse, attive e pronte a dominare il centro della scacchiera, senza perdere preziosi tempi a spostare la Donna o altri pezzi dalla prima traversa. Questo è un esempio perfetto di pensiero scacchistico di altissimo livello: non seguire ciecamente le regole, ma capire lo scopo strategico che si cela dietro di esse e trovare il modo più efficiente per raggiungerlo.

5. L’Obiettivo finale: costruire una “batteria” per dominare la scacchiera

Collegare le Torri non è il fine, ma il mezzo. Una volta connesse, esse diventano la base per creare una forza d’attacco schiacciante, come caricare un cannone su una colonna aperta. L’obiettivo finale è usare la loro sinergia per costruire una batteria, ovvero raddoppiare (o addirittura triplicare con la Donna) i pezzi pesanti per esercitare una pressione insostenibile.

L’esempio perfetto è la celebre partita di Alexander Alekhine contro Aron Nimzowitsch, dove Alekhine manovra magistralmente per creare la sua batteria con la sequenza Torre in c3, Torre in c2 e infine Donna in c1 (il famoso “cannone di Alekhine“). La pressione sulla colonna ‘c’ diventa così intensa da paralizzare completamente Nimzowitsch, che alla fine si ritrova in zugzwang – una situazione terribile in cui ogni mossa legale peggiora la propria posizione.

Una regola generale, seguita dai più grandi, è che la formazione più efficace di una batteria prevede la Donna posizionata dietro le torri. In questo modo, la Donna è protetta e può scatenare la sua massima potenza senza essere esposta a scambi prematuri.

Conclusione: da pezzi passivi a motori del gioco

Il principio del collegamento delle Torri è molto più di un semplice consiglio per principianti. È un concetto strategico stratificato che, se padroneggiato, trasforma il tuo modo di pensare: non stai più solo muovendo pezzi, ma stai coordinando un sistema potente. Questo principio ci insegna a completare lo sviluppo, a fare scelte precise, a sfruttare le debolezze altrui, a pensare in modo creativo e, infine, a costruire attacchi irresistibili.

La prossima volta che guarderai la tua scacchiera, non vedrai più solo due Torri isolate. Vedrai un potenziale in attesa di essere scatenato. Quale sarà la tua prima mossa per liberarlo?