Archivi per la categoria ‘Scaccodiario’

Il tranello

Cos’è una mossa dubbia come tranello?

Una mossa dubbia (“?!” nella notazione) è una scelta oggettivamente discutibile dal punto di vista tecnico, ma che, soprattutto in posizioni critiche o tendenti al peggio, può trasformarsi in un’arma di disturbo psicologico e in un tentativo estremo di ribaltare la partita. Non è da confondere con il blunder (“??”), poiché mantiene spesso un contenuto di minaccia reale che l’avversario, se non scrupoloso, può sottovalutare. Negli scacchi, una “mossa dubbia giocata come tranello” trascende il semplice errore. Non è una svista, ma un atto complesso e calcolato: una mossa apparentemente inferiore, spesso rischiosa, che nasconde un’idea tattica profonda o pone all’avversario problemi pratici di difficile soluzione. È qui che risiede la distinzione fondamentale tra uno svarione manifesto e un rischio calcolato. Come elegantemente affermato dal celebre allenatore Mark Dvoretsky: “Un grande maestro può giocare una mossa cattiva, ma non gioca mai senza un’idea”.

Perché funziona?

- Crea complessità e confusione, specialmente se l’avversario è avanti e tende a rilassarsi.

- Spesso sfrutta la pressione psicologica: il giocatore svantaggiato preferisce più rischiare che capitolare passivamente.

- Semplifica la propria scelta decisionale: a volte è più efficace mettere un “campo minato” tattico che difendere senza speranze.

Questo stile di gioco, che intreccia audacia e precisione, è storicamente associato a giocatori leggendari come Mikhail Tal o Frank Marshall, maestri nell’arte di creare complicazioni sulla scacchiera, trasformando posizioni equilibrate in campi di battaglia tattici dove l’intuizione e il coraggio contano quanto il calcolo puro. Frank Marshall era un maestro nell’arte della “swindle” (la truffa o l’inganno), ovvero la capacità di ribaltare posizioni perse o difficili con un colpo tattico a sorpresa. Nella sua partita contro Akiba Rubinstein (Lodz, 1908),

la mossa 24.Rxh6+ viene descritta nel suo libro Marshall’s Chess Swindles come un colpo che “sconvolse tutti i calcoli di Rubinstein”. La mossa sembra disperata, ma nasconde una combinazione che, dopo la cattura 24…gxh6, porta a uno scacco matto forzato costringendo l’avversario a un’immediata resa.

Esempi celebri e casi pratici

- Tranelli d’apertura noti: Mortimer Trap (Ruy Lopez), Elephant Trap (Gambetto di Donna Rifiutato), Rubinstein Trap.

- Gambetti dubbi e semi-dubbi: come il Gambetto Rousseau, Fajarowicz e alcune derivate aggressive del Gambetto di Re.

- Partite storiche: Tal-Larsen 1979, Cigorin-Schlechter 1905, dove anche i grandi maestri sono caduti vittime di sottigliezze psicologiche e complicazioni tattiche.

- In letteratura italiana, si trovano esempi di “dubbie manovre di cavallo” usate esplicitamente “per uscire dalle vie battute”, cioè generare strade mai esplorate e quindi più insidiose per l’avversario.

Riflessioni strategiche e didattiche

| Aspetto | Sintesi breve |

| Tattico | Va calcolato: se il tranello non rende la posizione molto peggiore dopo la migliore risposta avversaria, può essere valido |

| Psicologico | Sfrutta la natura umana—sottovalutazione, fretta, fiducia eccessiva dell’avversarione |

| Difensivo | Estrema ratio in posizioni perse per strappare una patta o una vittoria fortunata (tranello difensivo) |

| Rischio | Una strategia rischiosa, spesso da evitare a livelli alti se non supportata da reali motivi pratici |

Consigli pratici

- Come sfruttarla: studiare linee in cui un sacrificio o un’iniziativa “dubbia” nasconde una trappola psicologica ma non peggiora la posizione in caso di risposta accurata.

- Come difendersi: sviluppare spirito critico, non cedere alla tentazione facile di “catturare tutto”; rispettare i principi di sviluppo e sicurezza del re riduce la probabilità di cadere in questi tranelli.chat.

Conclusione

Le mosse dubbie come tranello rappresentano una componente estremamente affascinante degli scacchi: un incrocio tra calcolo, psicologia e audacia. Vanno usate con criterio, più come arma mentale che come routine, e sono soprattutto una palestra per sviluppare intuito e sangue freddo. Approfondimenti su partite storiche e esercizi pratici sono vivamente consigliati per comprenderne appieno i vantaggi e i rischi.

Bibliografia

Marshall, Frank J., Marshall’s Chess Swindles: Questo libro è una testimonianza diretta e fondamentale di uno dei più grandi maestri del gioco d’inganno. Offre una visione di prima mano della mentalità e delle tecniche utilizzate per ribaltare posizioni difficili.

- Muller, Karsten & Stolze, Raymund, The Magic Tactics of Mikhail Tal: Un’analisi approfondita dello stile unico e speculativo di Mikhail Tal, essenziale per comprendere la distinzione tra sacrifici corretti e intuitivi.

- Averbakh, Yuri, Tactics for the Advanced Player: Opera di riferimento che classifica e spiega in modo sistematico gli elementi tattici fondamentali, come la deviazione e l’adescamento, che sono alla base di molte trappole.

- Romanovsky, Peter, Chess Middlegame Combinations: Cruciale per l’introduzione e lo sviluppo del concetto di “motivo” combinativo, aiutando a comprendere le precondizioni posizionali che rendono possibile una trappola.

- Soltis, Andrew, The Inner Game of Chess: Rilevante per l’analisi degli aspetti psicologici del gioco, inclusi gli errori di calcolo e le sviste dovute alla pressione, come illustrato nell’esempio Khalifman-Speelman.

- Neishtadt, Yakov, Queen Sacrifice: Un’analisi specialistica sul tema del sacrificio di Donna, che spesso include l’uso di mosse intermedie (zwischenzug) come elemento chiave delle combinazioni.

- Aagaard, Jacob, Attacking Manual II: Un manuale moderno e completo sui concetti di attacco e sacrificio, che fornisce un contesto contemporaneo e cita principi senza tempo, come la massima di Dvoretsky.

- Suba, Mihai, Positional Chess Sacrifices: Importante per esplorare i sacrifici intuitivi e posizionalmente dubbi, che si basano più sulla creazione di squilibri e problemi pratici che su un vantaggio forzato.

La “comunicazione” delle Torri

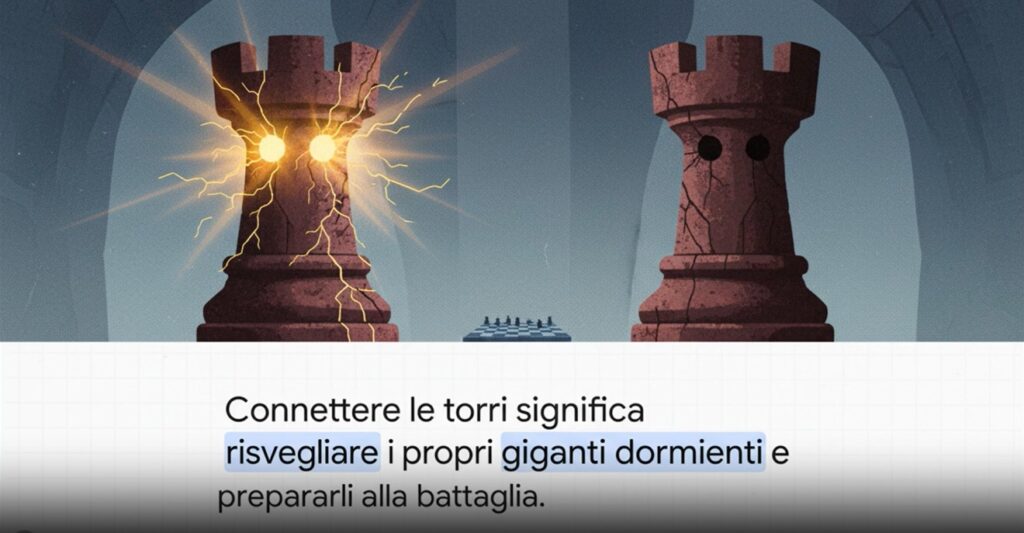

Introduzione: risvegliare i giganti addormentati

Se sei un giocatore di scacchi principiante o intermedio, probabilmente hai vissuto questa esperienza: la partita entra nel vivo, i pezzi minori si scambiano, le Donne manovrano per l’attacco, ma le tue Torri restano immobili, come giganti addormentati negli angoli della scacchiera. Sono goffe, lente, gli ultimi pezzi a entrare in azione. Ti è stato detto di “collegare le torri“, ma questo consiglio suona più come un compito da sbrigare che come una manovra strategica decisiva.

E se ti dicessi che questo semplice atto nasconde una delle chiavi più profonde per sbloccare la vera potenza del tuo gioco? Il collegamento delle Torri non è solo mettere in ordine la prima traversa. È un principio strategico fondamentale che, se compreso a fondo, trasforma questi pezzi da difensori passivi a motori inarrestabili del mediogioco. In questo articolo, sveleremo alcune intuizioni di grande impatto su questo principio, citate e dimostrate dai più grandi maestri della storia degli scacchi.

1. Non è solo ‘mettere in ordine’: è la terza fase cruciale dell’apertura

Molti giocatori vedono il collegamento delle Torri come un’azione secondaria da compiere quando non ci sia di meglio da fare. Questo è un errore fondamentale. I grandi maestri, da Capablanca a Nimzowitsch, hanno sempre sottolineato che il collegamento delle Torri non è un’azione casuale, ma il culmine di uno sviluppo corretto in apertura.

Il canale “Jozarov’s chess channel” riassume brillantemente le tre fasi strategiche dell’apertura in una sequenza logica e potente:

- Sviluppare i pezzi minori (Cavalli e Alfieri).

- Mettere in sicurezza il Re (arrocco).

- Collegare le torri.

Vedere il collegamento delle Torri come la “terza fase” trasforma un’idea vaga in un traguardo concreto. Non ti chiedi più “cosa dovrei fare adesso?”, ma piuttosto “come posso completare il mio sviluppo collegando le Torri?”. Questo ti dà un obiettivo chiaro e strutturato. Come affermano i classici, quando le tue Torri sono collegate, il tuo sviluppo è generalmente completo. I tuoi pezzi sono coordinati e pronti a combattere.

2. La scelta sbagliata: non tutte le mosse di Torre sono uguali

Hai una colonna aperta e decidi di occuparla con una torre. Mossa eccellente. Ma quale Torre muovere? Molti pensano che sia indifferente, ma i maestri sanno che questa scelta può determinare l’esito della partita (Mi viene in mente il libretto di Damskij “Non con quella Torre!”).

Ecco un esempio tipico analizzato da Jozarov: bisogna scegliere se giocare Torre da a in d1 o Torre da f in d1. A prima vista, sembrano equivalenti. In realtà, muovere la Torre da ‘a’ (Ta-d1) è quasi sempre migliore. Perché? Mantiene la connessione tra le Torri anche se, in futuro, il tuo Alfiere di Re dovesse ritirarsi (ad esempio, in c1). Se muovessi la Torre da ‘f’ (Tf-d1), un futuro ripiegamento dell’Alfiere romperebbe la connessione, costringendoti a perdere un tempo per ristabilirla.

Questa scelta apparentemente minima ha implicazioni enormi. In una partita di Viswanathan Anand, la mossa corretta della Torre ha preparato il terreno per creare una potente batteria di Donna e Alfiere (il cosiddetto “attacco Capablanca“), una manovra in cui l’Alfiere si sposta in b1. Questa flessibilità strategica sarebbe andata persa se si fosse mossa la Torre sbagliata.

3. Un bersaglio tattico: la mancata connessione è un invito all’attacco

Finora abbiamo parlato dei benefici di collegare le proprie torri. Ma cosa succede quando questo principio viene ignorato? Il leggendario Mikhail Tal ci mostra che non è solo un errore posizionale, ma un invito a una catastrofe tattica. Le Torri scollegate del tuo avversario non sono solo passive; sono un vero e proprio invito all’attacco.

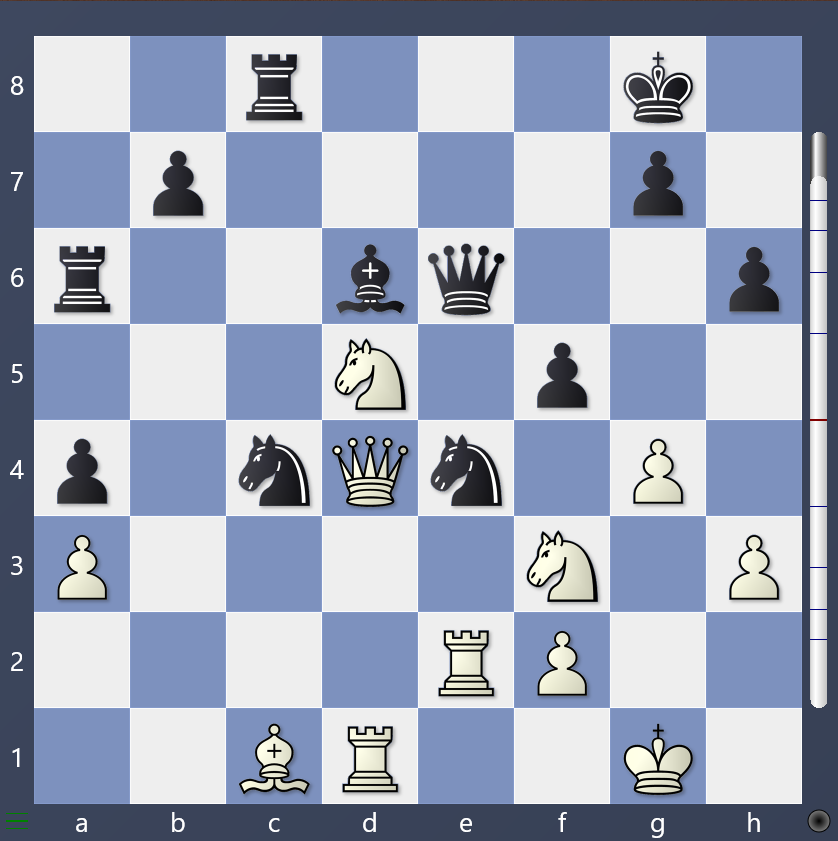

In una delle sue partite più celebri, Tal individuò la mancanza di coordinazione dei pezzi del suo avversario e la sfruttò come trampolino di lancio per un attacco devastante. Vediamo come. Tal scatenò la tempesta con il sacrificio 1… Cxf2!.

Il Re bianco è costretto a catturare, 2. Rxf2, esponendosi. Immediatamente, la Donna nera si unisce alla festa con 2… Dxh4+. Dopo la ritirata forzata 3. Rf1, arriva il colpo di grazia posizionale: 3… Ad4. Questa mossa paralizza il Bianco, minacciando matto e sfruttando il fatto che le torri e la donna bianche sono goffamente disposte e incapaci di collaborare alla difesa.

I grandi giocatori non aspettano che le debolezze si manifestino; cercano attivamente le posizioni in cui le Torri nemiche sono isolate e le trasformano in un bersaglio tattico.

Come sottolinea Jozarov analizzando la partita:

“Il problema qui per il Bianco è che non ha il collegamento delle Torri. Il collegamento delle Torri è molto importante… Mikhail [Tal] si è effettivamente reso conto del problema strategico e tattico del Bianco.“

4. Pensare fuori dagli schemi: la connessione “verticale”

Chi ha detto che le Torri debbano collegarsi solo sulla prima traversa? I giocatori di livello mondiale sanno che i principi strategici sono più importanti delle mosse meccaniche. A volte, per attivare e collegare le torri, è necessario pensare in modo creativo.

Un esempio magistrale è la manovra nota come “alzata di torre” (rook lift), resa celebre in una partita tra Garry Kasparov e Anatoly Karpov.

Invece di seguire la via tradizionale, Kasparov giocò la sorprendente Torre in a3, seguita poche mosse dopo da Torre in e3.

Con questa manovra “verticale“, raggiunse lo stesso obiettivo strategico: le sue Torri erano connesse, attive e pronte a dominare il centro della scacchiera, senza perdere preziosi tempi a spostare la Donna o altri pezzi dalla prima traversa. Questo è un esempio perfetto di pensiero scacchistico di altissimo livello: non seguire ciecamente le regole, ma capire lo scopo strategico che si cela dietro di esse e trovare il modo più efficiente per raggiungerlo.

5. L’Obiettivo finale: costruire una “batteria” per dominare la scacchiera

Collegare le Torri non è il fine, ma il mezzo. Una volta connesse, esse diventano la base per creare una forza d’attacco schiacciante, come caricare un cannone su una colonna aperta. L’obiettivo finale è usare la loro sinergia per costruire una batteria, ovvero raddoppiare (o addirittura triplicare con la Donna) i pezzi pesanti per esercitare una pressione insostenibile.

L’esempio perfetto è la celebre partita di Alexander Alekhine contro Aron Nimzowitsch, dove Alekhine manovra magistralmente per creare la sua batteria con la sequenza Torre in c3, Torre in c2 e infine Donna in c1 (il famoso “cannone di Alekhine“). La pressione sulla colonna ‘c’ diventa così intensa da paralizzare completamente Nimzowitsch, che alla fine si ritrova in zugzwang – una situazione terribile in cui ogni mossa legale peggiora la propria posizione.

Una regola generale, seguita dai più grandi, è che la formazione più efficace di una batteria prevede la Donna posizionata dietro le torri. In questo modo, la Donna è protetta e può scatenare la sua massima potenza senza essere esposta a scambi prematuri.

Conclusione: da pezzi passivi a motori del gioco

Il principio del collegamento delle Torri è molto più di un semplice consiglio per principianti. È un concetto strategico stratificato che, se padroneggiato, trasforma il tuo modo di pensare: non stai più solo muovendo pezzi, ma stai coordinando un sistema potente. Questo principio ci insegna a completare lo sviluppo, a fare scelte precise, a sfruttare le debolezze altrui, a pensare in modo creativo e, infine, a costruire attacchi irresistibili.

La prossima volta che guarderai la tua scacchiera, non vedrai più solo due Torri isolate. Vedrai un potenziale in attesa di essere scatenato. Quale sarà la tua prima mossa per liberarlo?

Scacco al tempo: Samuel Reshevsky

Nel mondo degli scacchi pochi campioni hanno incarnato un paradosso più umano e frustrante di Samuel Reshevsky. La sua carriera, che abbraccia oltre mezzo secolo, è la storia di una trasformazione unica: da enfant prodige che incantava le corti europee a grande maestro di caratura mondiale. Questo articolo esplora la dualità centrale della sua personalità scacchistica (sintetizzata in un ottimo articolo di Claudio Sericano per Uno Scacchista): da un lato, il “cobra“, un giocatore posizionale tenace e quasi meccanico nella sua precisione; dall’altro, l'”asino“, un avversario notoriamente afflitto da cronica crisi di tempo (Zeitnot) e soggetto a errori decisivi. Questa contraddizione non sminuisce il suo ruolo storico cruciale come principale sfidante occidentale all’egemonia della scuola scacchistica sovietica nel dopoguerra.

——————————————————————————–

1. La vita innaturale di un “Enfant Prodige”

La storia di Reshevsky inizia in modo quasi fiabesco. A partire dal 1915, il giovanissimo Samuel intraprese tournées attraverso l’Europa e gli Stati Uniti, esibendosi in simultanee che lasciavano sbalorditi maestri e profani. La sua fama era tale che già nel 1918, un aneddoto lo ritrae mentre sconfigge senza alcuna intimidazione un presuntuoso generale tedesco, un primo assaggio della tenacia che avrebbe caratterizzato tutta la sua carriera.

La percezione di quella vita, tanto straordinaria quanto anomala per un bambino, è catturata dalle sue stesse parole, come riportate da Garry Kasparov. Reshevsky rifletteva su un’infanzia che, pur nelle sue stranezze, non era priva di gratificazioni.

“Naturalmente, era una vita innaturale per un bambino, ma aveva le sue compensazioni e non posso onestamente dire che non mi piacesse. C’era l’emozione di viaggiare di città in città con la mia famiglia, l’eccitazione di giocare centinaia di partite a scacchi e vincerne la maggior parte, la consapevolezza che c’era qualcosa di ‘speciale’ nel modo in cui giocavo a scacchi, anche se non sapevo spiegare il perché.”.

——————————————————————————–

2. Lo stile: una macchina con un’anima umana

L’approccio di Reshevsky alla scacchiera era un complesso miscuglio di forza sovrumana e fragilità umana, che rifletteva perfettamente la sua duplice natura.

2.1 Il “cobra”: tenacia e calcolo

Nei suoi momenti migliori, il gioco di Reshevsky era di una purezza quasi meccanica. Garry Kasparov lo descrisse come “come una macchina che calcola ogni possibile variante “, un giocatore che trovava le mosse migliori attraverso un rigoroso “processo di esclusione“. La sua forza risiedeva in una profonda comprensione posizionale, una tenacia difensiva leggendaria e una capacità quasi infallibile di superare gli avversari in lunghe e complesse battaglie strategiche. Era un lottatore nato, capace di estrarre una vittoria da posizioni apparentemente pari. Questa eliminazione metodica delle mosse inferiori gli permetteva di sfiancare gli avversari con una precisione implacabile, anche quando la posizione non offriva evidenti spunti tattici.

2.2 L’asino: la maledizione del tempo

La più grande debolezza di Reshevsky, tuttavia, era altrettanto celebre quanto la sua forza: la cronica crisi di tempo. Lo Zeitnot era il suo compagno costante, una maledizione che lo portava a commettere errori altrimenti inspiegabili. Bobby Fischer, nelle sue note a My 60 Memorable Games, evidenzia come Reshevsky, mentre era in “gravissimo zeitnot,” non vide una facile patta nella loro partita del 1961. L’esempio più drammatico di questo difetto rimane la partita contro Mikhail Botvinnik al Torneo Mondiale del 1948, dove, come analizzato da Kasparov, come riporto più in basso, un errore dopo l’altro trasformò una posizione vinta in una sconfitta cocente, costandogli probabilmente la possibilità di lottare per il titolo.

——————————————————————————–

3. Una carriera forgiata nelle arene internazionali

La longevità di Reshevsky gli permise di attraversare diverse epoche scacchistiche, affrontando campioni di generazioni diverse e lasciando un’impronta indelebile in ogni fase della sua carriera.

3.1 L’ascesa tra i grandi

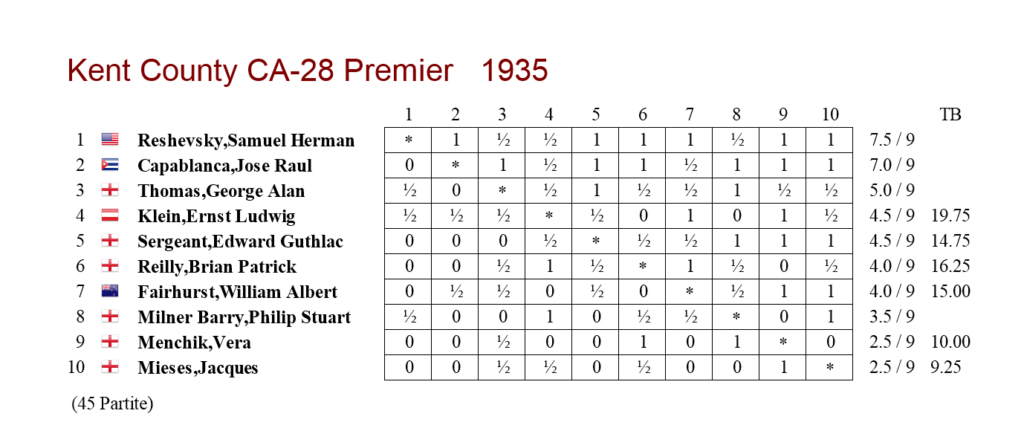

L’ingresso ufficiale di Reshevsky nell’élite mondiale avvenne con la sua vittoria al torneo di Kent County nel 1935, dove si classificò davanti alla leggenda vivente José Raúl Capablanca. Questo successo non fu solo una vittoria prestigiosa, ma un momento di svolta.

Nelle sue stesse parole, come citato da Kasparov, quell’evento fu il “punto di svolta nella mia carriera scacchistica “, la conferma che poteva competere e vincere ai massimi livelli.

3.2 L’unico sfidante dell’Ovest

Nel dopoguerra, mentre la scuola sovietica stabiliva un dominio quasi assoluto sulla scena internazionale, Reshevsky emerse come il suo principale e più ostinato avversario occidentale. Un commentatore dell’epoca sintetizzò perfettamente il suo ruolo storico: “Solo Reshevsky, tecnicamente non più russo, continuava a combattere sulle arene internazionali.“

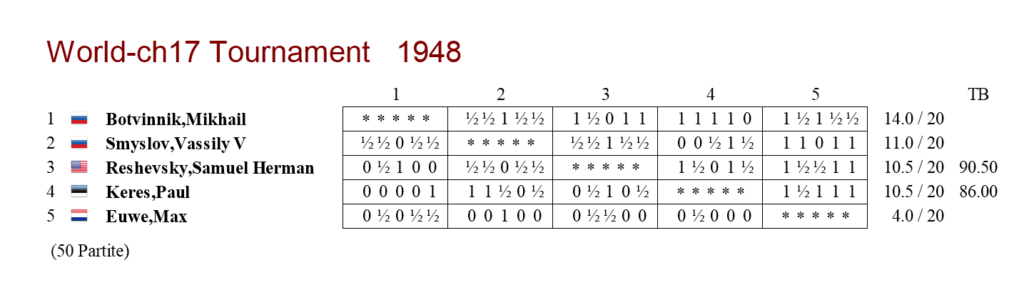

Il torneo-match per il Campionato del Mondo del 1948, che vide Botvinnik incoronato, fu l’evento emblematico di questo periodo, con Reshevsky unico rappresentante del mondo non sovietico a lottare per la corona.

3.3 Rivalità americane: Najdorf e Fischer

La carriera di Reshevsky fu segnata anche da due intense rivalità interne al mondo americano. Contro Miguel Najdorf, combatté per vent’anni, mantenendo una chiara supremazia, come testimonia il punteggio finale di 19-10 a suo favore.

Ben più acrimonioso fu il suo rapporto con Bobby Fischer. La loro animosità era leggendaria, culminata in un aneddoto dalla Piatigorsky Cup, dove si dice che Reshevsky abbia dichiarato: “Sarei felice di arrivare diciannovesimo, purché Fischer sia ventesimo!“.

La rivalità si estese anche al di fuori della scacchiera, con una disputa finanziaria che portò Fischer a rifiutare la partecipazione alla Piatigorsky Cup del 1963.

——————————————————————————–

4. Una partita emblematica: Reshevsky vs. Botvinnik, 1948

Nessuna partita illustra la dualità di Reshevsky meglio del suo scontro con Mikhail Botvinnik al Torneo per il Campionato del Mondo del 1948. In un contesto di massima importanza, Reshevsky, giocando con il Nero, costruì magistralmente una posizione vincente contro il futuro campione del mondo. La sua strategia era impeccabile, la sua comprensione posizionale superiore.

Tuttavia, avvicinandosi alla fase decisiva, la maledizione dello Zeitnot colpì inesorabilmente. Come documentato da Kasparov nella sua analisi, Reshevsky commise due errori fatali. Nel primo “si lasciò sfuggire una vittoria evidente “, trasformando una vittoria sicura in una posizione ancora complessa. Il secondo, un “un errore clamoroso che perse immediatamente“. In questo singolo incontro si condensa l’intera, paradossale natura di Samuel Reshevsky: un genio capace di dominare i più grandi, ma perseguitato da un demone interiore che spesso lo privava del meritato trionfo.

——————————————————————————–

5. Conclusione: l’eredità di un lottatore

Samuel Reshevsky non fu un artista romantico come Tal, né un genio impeccabile come Capablanca. La sua eredità è quella di un lottatore tenace, un combattente la cui grandezza era tanto nel suo straordinario talento quanto nella sua profonda e a tratti frustrante umanità. La sua importanza storica come baluardo occidentale e la sua incredibile longevità lo collocano di diritto nel pantheon dei più grandi di sempre. Forse, il testamento definitivo del suo spirito indomito risiede nei suoi ultimi desideri, riportati da Kasparov: giocare un match contro un giovane grande maestro e tornare a visitare la sua natia Polonia. Un ultimo, commovente tributo a un amore per il gioco che non si è mai spento.

——————————————————————————–

Bibliografia

Fonti Primarie

Fischer, Robert J.My 60 Memorable Games, Batsford, 2008.

Nota: Fornisce un resoconto di prima mano, sebbene di parte, delle partite contro Reshevsky, offrendo dettagli cruciali sulla sua gestione del tempo e sui suoi errori tattici.

Fonti Secondarie

- Kasparov, Garry.My Great Predecessors, Volume IV, Everyman Chess, 2004.

- Nota: Fonte biografica e analitica principale. Offre un’analisi approfondita dello stile, della carriera e delle partite chiave di Reshevsky, inquadrandolo nel contesto dei suoi più grandi rivali.

- Fine, Reuben.La psicologia del giocatore di scacchi, Adelphi.

- Nota: L’analisi di Reuben Fine è essenziale per contestualizzare il ruolo storico di Reshevsky come unico baluardo occidentale contro la scuola sovietica nel dopoguerra.

- Tal, Mikhail & Koblencs, Alexander.Study Chess with Tal, Batsford, 2003.

- Nota: Utile per comprendere lo stile di gioco di un grande rivale d’epoca, Mikhail Tal, il cui approccio romantico e speculativo offre un netto contrasto con il gioco più posizionale e calcolatorio di Reshevsky.

Fonti Digitali o Online

- Sericano, Claudio. “[R] Sammy Reshevsky, un po’ cobra e un po’ asino!”, Uno Scacchista, 24 Maggio 2024.

- Nota: Fonte digitale che recupera e commenta un articolo storico, fornendo la chiave di lettura principale per questo pezzo.