Archivio Autore

Un pedone vale 3 tempi.

Decifrare la valuta nascosta degli scacchi

In un gioco ossessionato dal materiale, la valuta più potente è spesso invisibile: il tempo. Mentre un principiante impara a contare i pezzi, il maestro valuta la velocità con cui questi possono influenzare gli eventi critici sulla scacchiera. Questo paradosso è il cuore pulsante della strategia scacchistica.

Come osservò il grande maestro Roberto Grau, “il vantaggio di tempo è superiore al vantaggio di materiale”. Questa affermazione, che a un neofita può sembrare controintuitiva, è il vangelo per un maestro. È la chiave per decifrare la natura dinamica degli scacchi e per svelare una delle regole strategiche più classiche e attuali del gioco: il principio secondo cui un pedone equivale approssimativamente a tre tempi.

1. Che cosa è un “tempo” negli scacchi?

Il concetto di “tempo” è sfaccettato e va oltre la semplice idea di “un turno”. Può essere definito su più livelli, ciascuno dei quali aggiunge profondità alla sua comprensione strategica:

- Unità di misura: Alla sua base, un tempo è semplicemente una singola mossa. Guadagnare un tempo significa progredire più rapidamente del proprio avversario. Per esempio, se il Bianco sviluppa un pezzo e il Nero muove un pedone sulla colonna h per la seconda volta, il Bianco ha guadagnato un tempo.

- Efficienza dell’azione: Un “tempo” strategico non è un qualsiasi spostamento, ma un’azione efficace. È una mossa che sviluppa un pezzo, crea una minaccia o limita le opzioni nemiche. Sviluppare un cavallo in f3 è un tempo strategico; spingere il pedone in h3 senza una ragione concreta non lo è.

- Risorsa strategica: I tempi sono una risorsa quasi parallela al materiale. Un vantaggio di tempo può essere “speso” per ottenere altri tipi di vantaggio, come il controllo dello spazio o l’iniziativa. Come affermava il teorico Siegbert Tarrasch, i tempi guadagnati non vengono mai persi, ma si trasformano in “spazio o forza”. Il Gambetto di Re, dove si ‘spende’ un pedone per ‘acquistare’ tempi di sviluppo, è l’esempio classico.

2. La regola aurea: le origini storiche e la conferma moderna

L’idea di equiparare un pedone a un numero specifico di tempi è una pietra miliare del pensiero strategico classico, nota comunemente come “La regola dei tre tempi“.

Radici nella teoria classica

Questa regola è profondamente radicata nel pensiero strategico classico. La sua formulazione più chiara è attribuita al maestro austriaco Rudolf Spielmann, che nel suo libro del 1935, “The Art of Sacrifice in Chess”, stabilì che “in una posizione aperta, tre tempi sono approssimativamente uguali a un pedone“.

Tuttavia, l’idea non era nuova. Teorici come Tarrasch sostenevano principi simili per giustificare i sacrifici in apertura, e la discussione su questa relazione tra materiale e tempo risale almeno al 1866, come documentato sulla rivista Deutsche Schachzeitung.

La convalida dei motori moderni

Ciò che rende questa regola così potente è che ha superato la prova del tempo, venendo convalidata dalle analisi dei più potenti motori scacchistici moderni.

Le analisi computazionali, ad esempio quelle di Stockfish, valutano il vantaggio iniziale del Bianco (il diritto alla prima mossa, ovvero un tempo) in circa 1/3 di pedone (0,33-0,40 pedoni). Estrapolando questo dato, si arriva a un’equivalenza matematica che supporta la regola classica: tre tempi valgono circa un pedone. Ciò che è veramente notevole è come questa intuizione centenaria, nata dall’esperienza e dal pensiero strategico umano, sia stata confermata con tanta precisione dalla fredda e calcolatrice logica dei motori moderni. È una rara e meravigliosa unione tra arte classica e scienza computazionale.

La sua rilevanza è tale che il GM americano Jesse Kraai ha intitolato un suo corso di strategia proprio “A Pawn is Worth Three Tempi“, dimostrando come questo principio classico sia ancora un pilastro fondamentale dell’insegnamento scacchistico odierno.

3. La logica del sacrificio: perché proprio tre tempi?

La logica pratica dietro questa equivalenza diventa cristallina analizzando l’anatomia di un gambetto di successo. Il guadagno non è un generico “vantaggio di tempo“, ma un insieme di tre benefici concreti e cumulativi:

- Per prima cosa, si conquista l’iniziativa. Mentre l’avversario spende una mossa per una semplice cattura, voi sviluppate un pezzo con uno scopo, progredendo nel vostro piano. Questo crea un differenziale netto di un tempo di sviluppo.

- Successivamente, si disturba la loro coordinazione. Il pezzo avversario che cattura viene spesso attirato su una casa meno ideale o esposta, una deviazione costosa che vi regala un secondo tempo quando quel pezzo dovrà muovere di nuovo per rientrare in gioco.

- Infine, si squarcia la posizione. Il pedone sacrificato agisce come un ariete, aprendo colonne o diagonali per le vostre torri, la donna e gli alfieri, che possono così entrare in azione immediatamente.

Quando un sacrificio di pedone produce tutti e tre questi vantaggi, la compensazione è considerata piena.

4. Il Principio in azione: esempi magistrali

La teoria prende vita sulla scacchiera. Questi esempi, tratti dalla pratica magistrale, illustrano il potere dello scambio tra materiale e tempo.

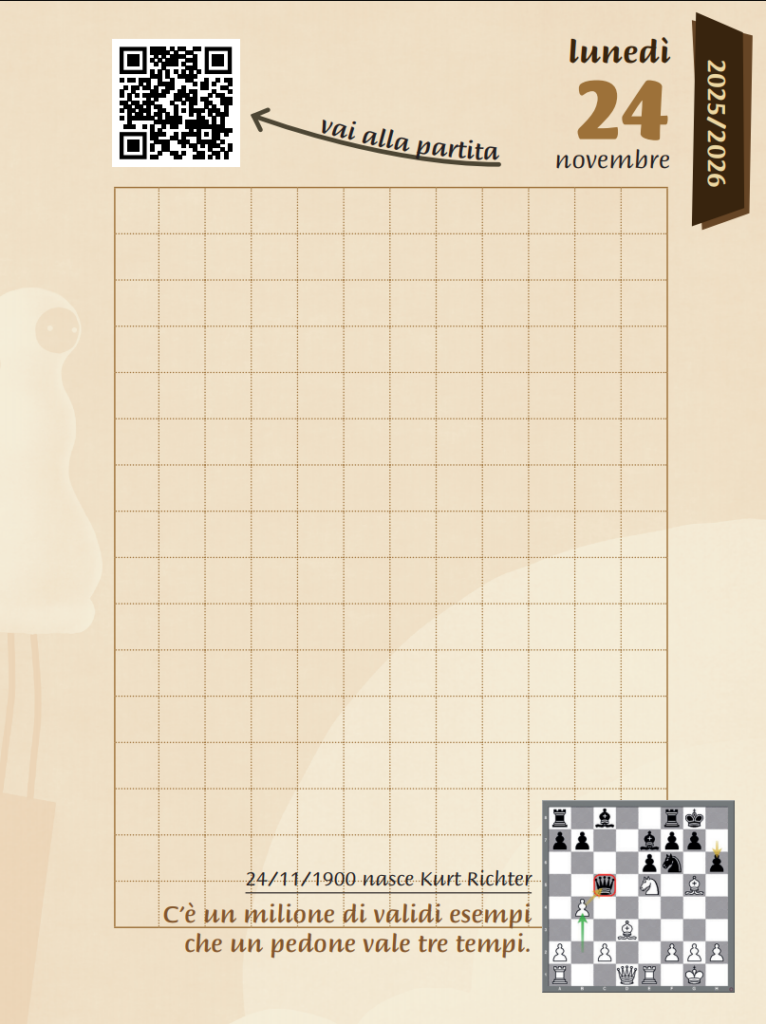

Esempio 1: il sacrificio strategico in apertura (Spielmann – Landau, 1933)

Dopo le mosse 1. e4 Cf6 2. Cc3 d5 3. e5 Cd7, Spielmann, fedele ai suoi principi, giocò la brillante 4. e6!. Questo è un sacrificio di pedone da manuale. Al prezzo di un pedone, il Bianco ottiene un vantaggio duraturo: lo sviluppo del Nero viene intorpidito, la sua struttura pedonale indebolita e la sua mobilità drasticamente ridotta. La strategia del Bianco per l’intera partita è stata definita da questa singola mossa.

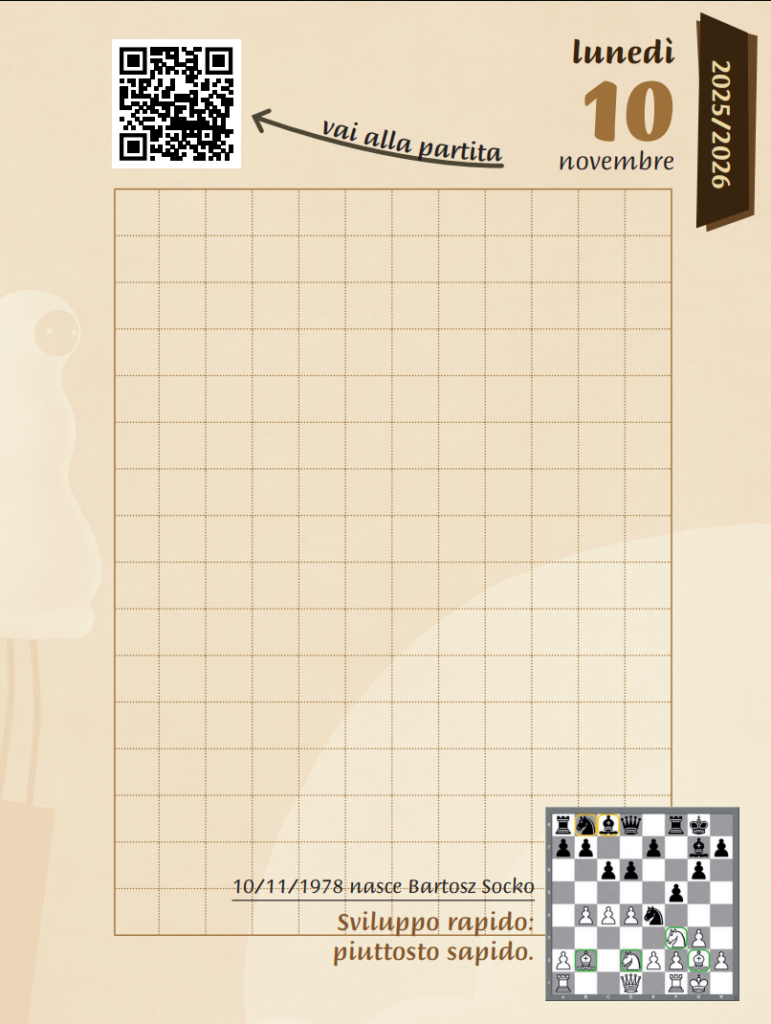

Esempio 2: guadagnare un tempo per l’attacco (Yusupov vs. Correa, 1985)

In una posizione di mediogioco complessa, il GM Artur Yusupov scatenò un attacco decisivo con il sacrificio di pedone

28. d6!. Questa mossa guadagna un tempo cruciale minacciando la donna avversaria. Dopo la risposta forzata del Nero 28…cxd6, il Bianco ha potuto continuare con 29. Nd5!. Al costo di un “mero pedone“, il Cavallo bianco si unisce all’attacco su una casa “formidabile” (d5), mentre la Torre e l’Alfiere neri restano spettatori impotenti sulle loro case di partenza. Con pochi tratti, il vantaggio di tempo è stato convertito in un attacco vincente.

Esempio 3: quando il tempo è tutto (Saemisch vs. Nimzowitsch, 1923)

Conosciuta come “Lo Zugzwang Immortale“, questa partita dimostra il valore assoluto del tempo, dove il suo potere diventa negativo per chi è costretto a muovere. Si definisce Zugzwang una situazione in cui qualsiasi mossa che un giocatore possa fare peggiorerà la sua posizione. Nella posizione finale, il Bianco abbandonò perché ogni sua mossa legale avrebbe irrimediabilmente rovinato la sua partita. Nimzowitsch dimostrò che il controllo del tempo e dell’iniziativa può essere un’arma ancora più potente del materiale.

5. Il contesto è re: quando la regola si flette

Come ogni principio strategico, la regola “un pedone vale tre tempi” non è una legge matematica rigida. Il suo valore è dinamico e dipende fortemente dal contesto della posizione.

- Posizioni Aperte vs. Chiuse: La regola è massimamente efficace in posizioni aperte, dove le linee libere permettono ai pezzi di sfruttare rapidamente un vantaggio di sviluppo. In posizioni chiuse e bloccate, dove le manovre sono lente, il valore di un singolo tempo diminuisce notevolmente.

- Fase della Partita: La natura del tempo cambia radicalmente. In apertura, il tempo è il carburante per lo sviluppo e l’iniziativa. Nel finale, un singolo tempo diventa la chiave che decide l’esito. La valuta stessa del tempo viene rivalutata, e ottenere l’opposizione (un tempo) può essere più decisivo che avere un pedone in più.

- Lo Scetticismo Moderno: Con l’aiuto dei motori, alcuni grandi maestri moderni, come Fabiano Caruana, hanno sviluppato un sano scetticismo. Ritengono che molti gambetti classici offrano una compensazione insufficiente (spesso solo l’equivalente di 1,5 tempi). Questo non invalida il principio; riflette piuttosto una precisione moderna, assistita dai computer, che richiede un ritorno concreto e tangibile su qualsiasi investimento di materiale.

6. Conclusione: un principio per la vostra cassetta degli attrezzi

La regola “un pedone vale tre tempi” è molto più di un semplice adagio. È una guida strategica potente e collaudata nel tempo, essenziale per valutare correttamente lo scambio tra il vantaggio statico del materiale e quello dinamico dell’iniziativa.

Un vantaggio di tempo è per sua natura temporaneo e deve essere convertito in un guadagno più stabile per portare alla vittoria. Ora, quando guardate una partita di un grande maestro o analizzate le vostre, non limitatevi a contare i pezzi. Contate i tempi. Cercate i momenti in cui un pedone viene scambiato per l’iniziativa. Questo è il linguaggio degli scacchi dinamici. Padroneggiate questo dialetto e sbloccherete una comprensione più profonda e potente del gioco.

Sviluppo, iniziativa e armonia negli scacchi

Introduzione: oltre la prima mossa

La teoria delle aperture scacchistiche è come un “organismo vivente in costante cambiamento“(Igor Yanvarjov). L’apertura è una lotta di idee per ottenere un vantaggio, un preludio strategico che pone le fondamenta per le complesse battaglie del mediogioco. Comprendere i principi fondamentali che guidano le scelte dei maestri è il primo passo per trasformare le prime mosse in un piano vincente, andando oltre la superficie delle sequenze note per afferrare l’essenza della strategia.

——————————————————————————–

1. I tre fondamenti di un’apertura efficace

Nonostante la continua evoluzione della teoria, esistono principi strategici fondamentali che rimangono un punto di riferimento immutabile. Un’apertura efficace si basa su un equilibrio tra sviluppo rapido, coordinazione dei pezzi per il controllo del centro e sicurezza del Re. La padronanza di questi tre pilastri è essenziale per navigare con successo la fase iniziale della partita.

1.1 Sviluppo rapido: la corsa per l’iniziativa

Il “tempo” e l'”iniziativa” sono i fattori più critici in apertura. Il Bianco, muovendo per primo, detiene naturalmente l’iniziativa, definita come “la capacità di avviare operazioni attive“. Il compito del Nero è quello di “contenerla” o, se possibile, di “impadronirsene“. La logica dietro lo sviluppo rapido è ineludibile: “più grande è il numero di pezzi in gioco, maggiori sono le possibilità di attacco“.

I gambetti, come il Gambetto del Centro, il Gambetto Danese o il Gambetto Blackmar, sono un esempio pratico di questo principio. In queste aperture, un giocatore sacrifica materiale per accelerare lo sviluppo dei propri pezzi e creare minacce immediate. La domanda chiave che ogni giocatore deve porsi in queste situazioni è: “il vantaggio nello sviluppo è sufficiente a compensare il materiale ceduto?“.

1.2 Armonia e coordinazione centrale: sviluppare con un piano

Lo sviluppo dei pezzi non deve mai essere casuale o “stereotipato e senza meta“. Ogni mossa deve essere guidata da un piano, con il duplice obiettivo di “migliorare la propria posizione e peggiorare quella dell’avversario”, pertanto il centro della scacchiera è il settore cruciale. Una “disposizione armoniosa e mirata dei pezzi e dei pedoni” al centro è il prerequisito fondamentale per poter attuare qualsiasi piano strategico nel mediogioco.

Il fulcro di questa lotta è il controllo del centro. Il pensiero scacchistico si è evoluto dall’idea di una semplice occupazione fisica a una comprensione più sofisticata, dimostrando che la “pressione sulle caselle centrali può essere più efficace che occuparle” (Aaron Nimzowitsch). A un livello superiore, la pianificazione si evolve in profilassi: l’arte di anticipare e neutralizzare i piani dell’avversario, ostacolandone lo sviluppo e impedendogli di raggiungere i suoi obiettivi strategici.

1.3 Sicurezza del Re: il fondamento della strategia

La sicurezza del Re è una priorità strategica assoluta che influenza ogni decisione. In aperture classiche come il Gambetto di Donna, si pone estrema cura nel mantenere la sicurezza del proprio Re. L’arrocco è la mossa chiave, ma non una panacea. Arroccare verso un’ala già sotto attacco significa ignorare i segnali di pericolo sulla scacchiera e consegnare volontariamente il proprio Re al fuoco nemico.

- Esempio negativo: La Difesa Damiano è un chiaro esempio di come trascurare questo principio. Essa “crea dei grossi problemi al Nero… indebolendo tutta l’ala di Re” fin dalle prime mosse, compromettendo la stabilità della posizione.

- Esempio complesso: Nella Difesa Ucraina, il Nero può scegliere di rinunciare all’arrocco per equilibrare subito la posizione al centro della scacchiera. Questa decisione strategica, tuttavia, ha un costo: il Nero perde tempi preziosi per portare al sicuro il proprio monarca, accettando una difesa più ardua in cambio di un vantaggio posizionale altrove.

——————————————————————————–

2. L’evoluzione del pensiero: un viaggio nella teoria delle aperture

Questi principi, oggi dati per assodati, non sono emersi dal nulla. Sono il frutto di una secolare e talvolta brutale “lotta di idee che abbraccia intere epoche” (Raymond Keene), in cui ogni generazione di maestri ha messo in discussione le certezze della precedente.

- Periodo Romantico (fino al XIX secolo): La Scuola Italiana dominava con un approccio focalizzato su “rapido sviluppo dei pezzi” e “sacrifici rischiosi per il bene dell’iniziativa“. L’attacco diretto al Re era l’obiettivo primario. In quell’epoca si trascuravano principi strategici come sviluppo rapido e guadagno di tempo, motivo per cui oggi l’iniziativa è centrale. A questo stile si contrappose il pensiero posizionale di Philidor, che per primo intuì l’importanza strategica dei pedoni.

- Era Posizionale (Steinitz e Tarrasch): Steinitz, e in modo ancora più dogmatico Tarrasch, introdussero un approccio scientifico basato su principi generali, come l’occupazione stabile del centro tramite aperture simmetriche come la Partita dei 4 Cavalli. In un’epoca dominata dal rigore quasi matematico di Tarrasch, fu la voce controcorrente di Michail Chigorin a ricordare al mondo scacchistico che le regole sono fatte per essere comprese, non ciecamente obbedite. Il suo approccio concreto è giustamente considerato “l’antenato ideale” delle moderne aperture del XX secolo.

- La rivoluzione Ipermoderna (Anni ’20-’40): Maestri come Nimzowitsch e Reti misero in discussione l’ortodossia posizionale. Fu però Alekhine ad articolare con massima chiarezza il loro credo: la “pressione sulle caselle centrali può essere più efficace che occuparle“. Svilupparono difese dinamiche come la Nimzo-Indiana, la Grünfeld e la Difesa Alekhine, dove si cede temporaneamente il centro per poi contrattaccarlo. Anche un maestro classico come Capablanca riconobbe l’importanza della “coordinazione armoniosa“, dimostrando come le linee tra le scuole di pensiero stessero già sfumando.

- La Scuola Sovietica (Botvinnik e oltre): Questa scuola innescò una rivoluzione metodologica che trasformò la preparazione da un’arte a una scienza. Fu la prima ad analizzare sistematicamente le aperture “penetrando non solo fino ai momenti chiave più intricati del mediogioco, ma anche fino al finale” (Alexei Suetin). Questa analisi scientifica stabilì la connessione indissolubile tra la scelta dell’apertura e il piano strategico per l’intera partita.

- L’Era dei Computer: L’avvento dei motori scacchistici ha reso le valutazioni estremamente dinamiche: “la teoria cambia in continuazione, come il tempo” (Alexey Bezgodov). I computer hanno confermato che l’iniziativa è il “fattore più importante nell’apertura moderna“, come dimostrano varianti affilatissime quale la Variante del pedone avvelenato nella Siciliana, dove si deve “cogliere l’iniziativa… anche se è richiesto il sacrificio di materiale“. L’enfasi si è spostata da valutazioni generali a un’analisi “più profonda e concreta”.

——————————————————————————–

Conclusione: principi e pratica sulla scacchiera

La teoria moderna delle aperture è una sintesi potente di tutte le epoche storiche. Il giocatore d’élite di oggi deve essere un tattico romantico, uno stratega posizionale, un provocatore ipermoderno e un analista assistito dal computer, tutto in uno. I dogmi del passato hanno lasciato il posto a una verità più complessa: contano l’iniziativa, un piano chiaro e un’analisi profonda. Studiare le aperture non significa memorizzare mosse, ma comprendere le idee che le animano. L’obiettivo ultimo è collegare sempre lo sviluppo iniziale a un “piano concreto per future operazioni di mediogioco”, trasformando le prime mosse in un vantaggio decisivo.

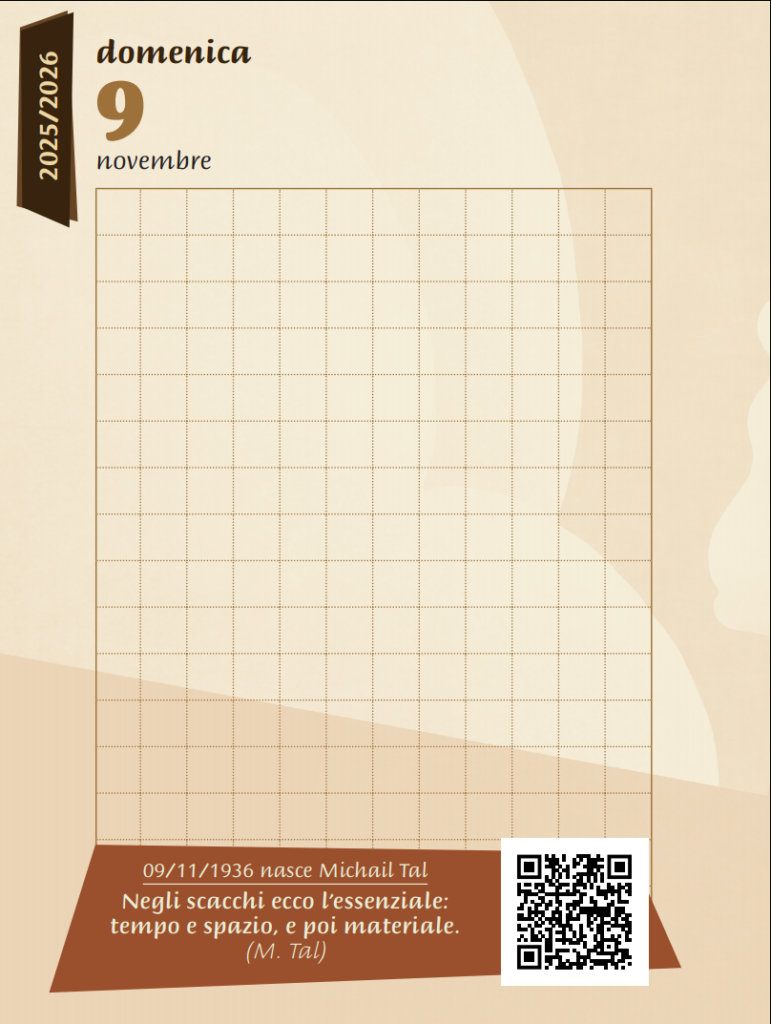

Mikhail Tal: una vita “sacrificata”.

Tutti conoscono Mikhail Tal con il suo celebre soprannome: “il Mago di Riga“. L’immagine che evoca è quella di un genio spericolato, un attaccante implacabile capace di sacrifici apparentemente folli che lasciavano gli avversari senza fiato. Ma questa rappresentazione, per quanto affascinante, racconta solo una parte della storia.

Dietro le combinazioni sbalorditive e lo stile ardito si nascondeva una mente complessa, ironica e sorprendentemente versatile. Questo articolo vuole andare oltre il mito per esplorare alcune delle verità più inaspettate e significative sulla sua vita e sul suo genio, rivelando un uomo la cui grandezza non si limitava alle sessantaquattro caselle.

1. Il suo genio non era solo scacchistico: si laureò con una tesi sulla satira.

Fin da bambino, Tal dimostrò un’intelligenza prodigiosa. Considerato un wunderkind, leggeva a tre anni e a cinque era in grado di moltiplicare mentalmente numeri a tre cifre. Ma il suo talento non si esauriva nel calcolo: possedeva una memoria superba e un orecchio musicale perfetto. Questa mente poliedrica lo portò, a soli 15 anni, a non iscriversi a matematica ma alla facoltà di filologia dell’Università della Lettonia. La sua tesi di laurea non analizzava complesse varianti scacchistiche, ma la satira nel romanzo Le dodici sedie. Questa scelta svela una dimensione letteraria e umoristica del suo intelletto, spesso messa in ombra dalla sua fama sulla scacchiera, e suggerisce che la sua genialità fosse un fenomeno molto più vasto e complesso.

2. I suoi celebri sacrifici non erano solo “corretti”, ma erano i suoi.

La reputazione di Tal è indissolubilmente legata alla sua inclinazione per i sacrifici audaci. Fu lui stesso, con la sua tipica autoironia, a definire il suo approccio al gioco:

“Ci sono due tipi di sacrifici: quelli corretti e i miei.“

Questa frase non era un’ammissione di spericolatezza, ma la rivendicazione di uno stile unico. Grandi maestri come Robert Hübner e Vladimir Kramnik hanno sottolineato che il metodo di Tal era, in realtà, profondamente strategico. La sua intuizione non si basava sul calcolo puro e analitico, ma sulla solida convinzione che avrebbe ottenuto un’iniziativa duratura e che i suoi pezzi avrebbero assunto posizioni pericolose. Erano queste condizioni a creare problemi così complessi da essere insolubili per un avversario umano. Come notò il suo rivale Botvinnik, Tal giocava con una “logica strettamente pratica“, progettata per disorientare e sopraffare l’uomo, non la macchina.

3. La sua vittoria mondiale fu vista come il trionfo di un “poeta irrefrenabile“.

Nel 1960, sconfiggendo Mikhail Botvinnik, Tal divenne il più giovane Campione del Mondo della storia fino a quel momento. La sua vittoria fu molto più di un semplice risultato sportivo; fu celebrata come un momento simbolico: “il trionfo del poeta irrefrenabile sul freddo tecnicismo materialista”. Ma perché questa definizione? Perché, con il suo istinto e i suoi sacrifici sbalorditivi, Tal era riuscito a capovolgere il concetto di gioco scientifico e disciplinato imposto dalla scuola sovietica del dopoguerra (un ritorno alle origini della stessa, con Alekhine e Chigorin). Il suo trionfo non fu solo personale, ma una rivoluzione contro l’ideologia scacchistica dominante. L’impatto della sua personalità fu così profondo che persino il suo rivale Botvinnik, anni dopo, ne parlò con affetto, ponendo una domanda che rivela tutto:

“Egli è stato amato: non è qui che risiede la felicità?”

Vinse complessivamente sei campionati URSS e, in una sorprendente “seconda onda” di successi tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, il suo stile divenne più solido, posizionale e universale. Nel 1988, confermò la sua reputazione di giocatore velocista vincendo il primo campionato mondiale blitz FIDE.

L’Influenza sul Pubblico:La sua “magia” era un magnete per il pubblico, e il suo successo creò la “febbre degli scacchi” tra i giovani, come notò Anatoly Karpov. Boris Spassky lo definì il “messia degli scacchi” per l’effetto che aveva sul pubblico.

Garry Kasparov lo definì una delle stelle più luminose della storia degli scacchi, un poeta irrefrenabile

4. Divenne, con amaro umorismo, “il più giovane ex Campione del Mondo della storia”.

Il regno di Tal come Campione del Mondo durò solo un anno. Nel 1961 perse la rivincita contro Botvinnik, un risultato attribuito in gran parte ai gravi problemi di salute e alla malattia renale cronica che lo afflissero per tutta la vita. Al suo ritorno a Riga, invece di disperarsi, mostrò la sua incredibile resilienza e il suo spirito irriverente. A sua madre disse:

Mamma, lo sai, sono il più giovane ex Campione del Mondo nella storia degli scacchi!

Questa singola frase racchiude perfettamente la sua personalità: un umorismo capace di sdrammatizzare la tragedia, una forza d’animo straordinaria e la consapevolezza agrodolce delle circostanze che definirono la sua carriera. Riferendosi ai suoi fallimenti nel torneo di Curaçao, Tal dichiarò con ironia che andava “alla grande”: “Ho un rene in meno, ho rovinato il mio torneo e ho anche perso i miei soldi. Quanto al resto, è un disastro totale!” A un fan che gli chiese se fosse vero che fosse un “morphinista” (riferendosi alla morfina usata per i dolori), rispose prontamente: “Cosa intendi, sono un Chigorinista!”

Conclusione: Un Lampo di Luce

Mikhail Tal fu molto più di un brillante giocatore di scacchi; fu una figura complessa il cui genio risplendeva nel suo umorismo, nei suoi interessi letterari e nel suo spirito indomabile di fronte alla sofferenza—un “lampo di luce brillante, una stella che è sorta ed è caduta”, come lo descrisse magnificamente Vladimir Kramnik. La sua eredità ci invita a riflettere. Cosa ci insegna la sua storia sulla vera natura del genio e sull’impronta che lasciamo, al di là dei titoli e delle vittorie?