Il “Matto del Corridoio”

1.0 Introduzione

Quando pensiamo agli scacchi la mente corre subito a geni solitari, persi in calcoli profondissimi, capaci di prevedere decine di mosse in anticipo. Per quanto sia un’immagine affascinante è anche un po’ intimidatoria. Ma se ti dicessi che è in gran parte un mito? La vera maestria negli scacchi si basa un po’ meno sulla potenza di calcolo pura e molto più sul riconoscimento di schemi, sulla psicologia e su una profonda consapevolezza della situazione.

In questo articolo, sveleremo quattro considerazioni, non sempre intuibili, che possono trasformare il tuo modo di vedere e giocare a scacchi, a prescindere dal tuo livello. Preparati a scoprire che il gioco è più accessibile, più ironico e molto più flessibile di quanto tu abbia mai immaginato.

2.0 I punti chiave da considerare

2.1 1. I Grandi Maestri non sono calcolatori sovrumani: usano la memoria.

Il mito più grande da sfatare è quello del maestro di scacchi come un supercomputer umano. La loro vera arma segreta non è la capacità di calcolare infinite varianti (alcuni affermano ironicamente di vederne solo una!), ma un’abilità molto più simile alla nostra: il riconoscimento di schemi.

Una statistica sorprendente tratta dal libro “How to Beat Your Dad at Chess” di M. Chandler, rivela che i giocatori di livello magistrale basano il loro gioco per circa il 95% sul riconoscimento di schemi e solo per il 5% sul calcolo puro. In confronto, un forte giocatore di club utilizza un rapporto più vicino al 60% di schemi e al 40% di calcolo. Questa differenza è enorme e spiega perché i maestri “intuiscono” la mossa giusta quasi istantaneamente.

Manuali come “1001 esercizi per principianti” di Roberto Messa confermano questo approccio, sottolineando l’importanza di imparare e memorizzare il maggior numero possibile di “posizioni modello”. Questo cambia radicalmente la prospettiva: la maestria negli scacchi diventa un obiettivo più raggiungibile, che si fonda non su un genio innato, ma su uno studio dedicato e sulla memorizzazione di migliaia di schemi ricorrenti (come sostengo anche io nel mio Quadri di matto).

2.2 2. I tuoi pezzi più statici possono diventare i tuoi peggiori traditori.

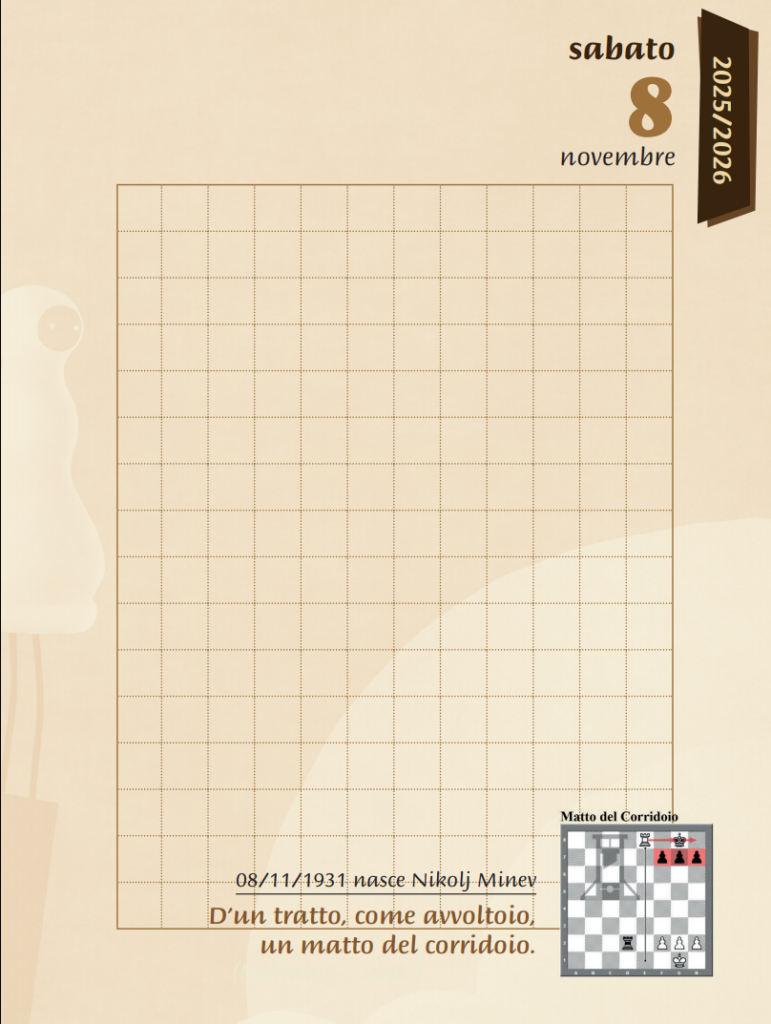

Uno degli scacchi matti più comuni e temuti è il “Matto del Corridoio”. Il suo meccanismo è tanto semplice quanto spietato: un Re viene intrappolato sulla sua prima o ultima traversa, impossibilitato a fuggire perché la via è bloccata dai suoi stessi pedoni.

Quei pedoni, posizionati meticolosamente come uno scudo difensivo dopo l’arrocco, si trasformano improvvisamente in “traditori”. Invece di proteggere il loro Re, diventano i carcerieri che ne sanciscono la sconfitta. Questo schema di intrappolamento è talmente fondamentale da fungere da base per altre combinazioni letali, come il Matto Soffocato o il Matto a Spalline, dove il Re è sempre prigioniero dei suoi stessi pezzi.

C’è una profonda ironia in questa situazione: la struttura che hai creato per la tua sicurezza diventa lo strumento della tua disfatta. Questo insegna una lezione cruciale e non ovvia sulla sicurezza del Re: una difesa non è tale se non prevede una via di fuga.

2.3 3. Non esistono “scorciatoie” per la difesa (e seguirle può farti perdere).

Ai principianti viene spesso insegnata la “scappatoia” di creare una casa di fuga per il Re, (“luft” è iltermine tedesco per “aria”, mentre “flight” è quello inglese di “fuga”), spingendo il pedone h. Tuttavia, discussioni tra giocatori esperti rivelano che questa non è affatto una regola universale e, in molti casi, è un errore.

La mossa di pedone corretta per la difesa è interamente situazionale. Ad esempio, se l’avversario ha un alfiere camposcuro, creare una casa di fuga su una casa chiara (e viceversa).

Seguire ciecamente la regola “muovi il pedone h” può esporre il Re a un attacco diagonale letale proprio su quella casa di fuga. Le regole rigide, valide per ogni situazione, sono pericolose negli scacchi. Come sanno acutamente i giocatori esperti:

«Gli scacchi sono un gioco così complicato che ci sono più eccezioni a una qualsiasi regola di quante se ne potrebbero mai imparare».

La vera abilità non sta nel memorizzare precetti, ma nello sviluppare la capacità di adattarsi e di analizzare la posizione concreta sulla scacchiera.

2.4 4. La trappola più semplice è spesso la più letale, anche per i più esperti.

Torniamo al “Matto del Corridoio“, ma da una prospettiva psicologica. Perché i giocatori ci cadono? Spesso, l’errore nasce da spavalderia o eccesso di confidenza, specialmente quando un giocatore si trova in una posizione vincente e abbassa la guardia.

Questo ci insegna una lezione profonda: un singolo momento di disattenzione può vanificare un’intera partita di gioco eccellente. Ciò che rende questa verità ancora più sorprendente è che non riguarda solo i principianti. Gli esercizi proposti sul web confermano esplicitamente che “molti giocatori avanzati cadono ancora in questa trappola“.

Questo fatto dimostra che la vigilanza (il conteggio delle difese) e il rispetto per le minacce elementari sono fondamentali a ogni livello di gioco. È una lezione universale di umiltà: non importa quanto tu sia avanti, il tuo avversario ha sempre la possibilità di punire una tua negligenza, anche con la trappola più semplice del manuale.

3.0 Conclusione

Queste quattro considerazioni ci mostrano che migliorare a scacchi è un percorso meno legato al diventare una macchina calcolatrice e più orientato a sviluppare un’intuizione profonda per gli schemi, a comprendere le trappole psicologiche e a pensare in modo flessibile e critico. Smetti di cercare la “mossa perfetta” e inizia a riconoscere i “pattern giusti“.

Aaron Nimzowitsch: l’architetto ribelle degli scacchi moderni

Introduzione

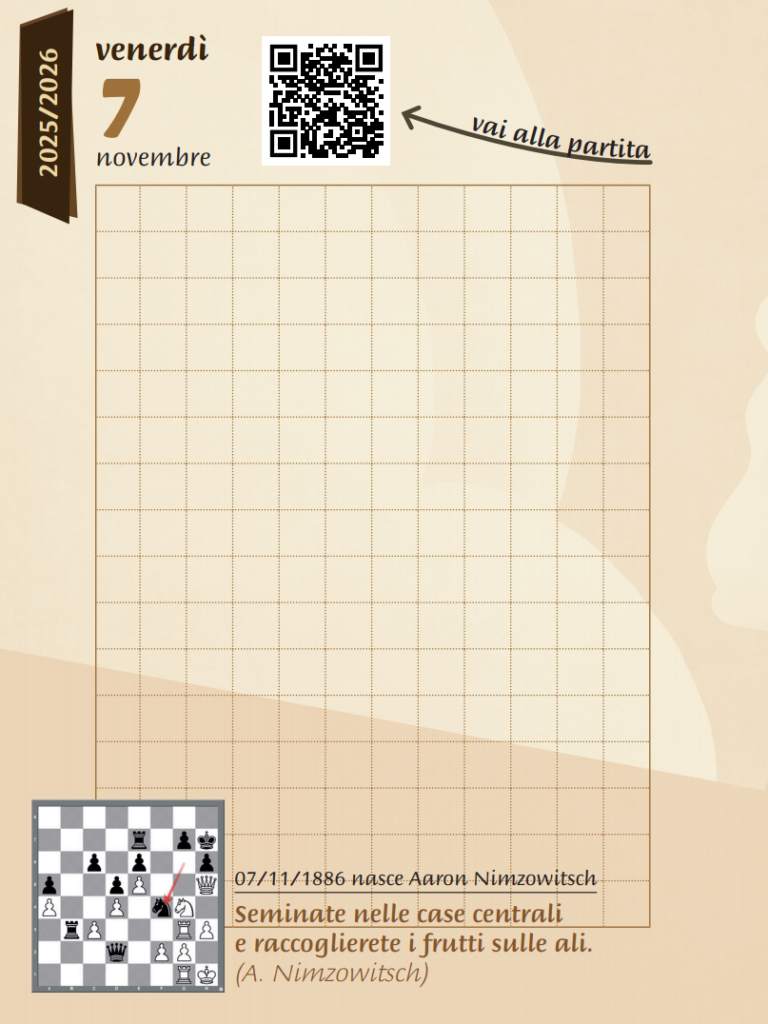

Aaron Nimzowitsch non fu semplicemente un forte giocatore, ma una delle figure più rivoluzionarie, complesse e influenti nella storia degli scacchi. Riconosciuto come uno dei padri fondatori della scuola ipermoderna, egli ha sfidato le rigide convenzioni del suo tempo, introducendo concetti che hanno trasformato per sempre la strategia scacchistica. La sua opera fondamentale, “Il mio sistema“, (che quest’anno compie esattamente 100 anni!) non è un semplice manuale, ma un vero e proprio manifesto che continua a formare generazioni di giocatori. Questo articolo esplorerà l’uomo eccentrico, il teorico geniale e il formidabile giocatore, svelando come queste tre anime fossero inestricabilmente legate in un’unica, indimenticabile personalità.

——————————————————————————–

1. Il personaggio: oltre la scacchiera

Per comprendere la rivoluzione di Nimzowitsch sulla scacchiera, è essenziale partire dalla sua filosofia di gioco, un approccio quasi psicologico che affondava le radici nel suo carattere unico. Mentre il principiante cerca la gratificazione immediata, il maestro, secondo lui, trova soddisfazione nei più piccoli vantaggi posizionali. Come scrisse, “Il maestro, invece, è già felice e regalmente contento se riesce a scorgere l’ombra di una debolezza pedonale nemica…“.

Un carattere inquieto e originale

Nimzowitsch era l’incarnazione dell’anticonformista. Descritto come eccentrico e a tratti anarchico, possedeva un’altissima autostima che spesso sfociava in arroganza, rendendolo decisamente antipatico a molti colleghi. Le fonti lo dipingono come “paranoico”, ma anche come una persona divertente con momenti di inaspettata bizzarria. Questo spirito ribelle non si limitava ai suoi comportamenti eccentrici, ma era il motore stesso della sua rivoluzione sulla scacchiera, spingendolo a smantellare i dogmi classici che considerava soffocanti e privi di immaginazione.

Aneddoti celebri

Il suo carattere unico non è relegato a semplici descrizioni; si manifesta in aneddoti che sono diventati parte della mitologia scacchistica e che offrono una finestra sulla sua mente.

- Nel torneo di Bled del 1931, sotto gli occhi increduli di organizzatori e giocatori, si presentò nella sala da gioco indossando nient’altro che un accappatoio, incurante dell’etichetta e della presenza attesa della regina.

- Famosa è la sua avversione quasi isterica per il fumo. Durante una partita contro Milan Vidmar, si lamentò con il direttore di torneo. Quando questi gli fece notare che Vidmar non stava affatto fumando, Nimzowitsch replicò con una delle sue citazioni più celebri: “ma minaccia di fumare, e la minaccia è notoriamente più forte della sua esecuzione”.

Citazioni rivelatrici

La sua indole competitiva e la frustrazione per la sconfitta sono riassunte in un’esclamazione che si dice abbia pronunciato dopo una partita persa: “Come posso perdere contro un idiota del genere!”.

——————————————————————————–

2. Il teorico: la rivoluzione ipermoderna

Il contributo più duraturo di Nimzowitsch risiede nella sua capacità di sistematizzare e rivoluzionare la teoria del gioco posizionale, rifiutando di accettare le “regole” solo perché erano state stabilite.

Ipermodernismo contro Classicismo

Nimzowitsch fu uno dei massimi esponenti della scuola ipermoderna, un movimento che si opponeva ai dogmi classici propugnati da maestri come Siegbert Tarrasch. Mentre la dottrina classica predicava l’obbligo di “occupare” il centro della scacchiera con i pedoni, Nimzowitsch sosteneva che fosse più efficace “controllare” il centro a distanza con i pezzi. L’idea era di adescare l’avversario a sovraestendere i propri pedoni, trasformando quello che sembrava un punto di forza in una debolezza strutturale da attaccare dai fianchi.

“Il mio sistema”: il vangelo degli scacchi

Pubblicato nel 1925, “Il mio sistema” (Mein System) è una pietra miliare della letteratura scacchistica. Prima di Nimzowitsch, questa era dominata da manuali di aperture e raccolte di partite. Il mio sistema fu rivoluzionario perché non si limitava a insegnare cosa giocare, ma per la prima volta forniva un linguaggio e una grammatica per capire perché una posizione fosse forte o debole, indipendentemente dall’apertura. Il libro analizza in profondità concetti che oggi sono fondamentali per ogni giocatore:

- Il Blocco: La strategia di immobilizzare i pedoni avversari (e di conseguenza i pezzi).

- La Superprotezione: Il principio di difendere più del necessario i punti strategicamente importanti.

- La Profilassi: L’arte di prevenire i piani e le minacce dell’avversario.

- Le Catene di pedoni: La regola secondo cui una catena di pedoni deve essere attaccata alla base.

- I punti deboli: Come identificarli e sfruttarli.

- Il gioco sulla settima e ottava traversa: L’importanza di occupare le traverse nemiche.

Uno stile unico

Ciò che rende “Il mio sistema” un’opera senza tempo è anche lo stile di scrittura di Nimzowitsch: brillante, originale e a tratti goliardico. Per rendere vivi i concetti strategici, usava metafore memorabili, come quella del pedone passato, descritto come un “criminale, che deve essere tenuto sotto chiave”.

——————————————————————————–

3. Il giocatore: il sistema in pratica

Come giocatore, Nimzowitsch era un avversario temibile, capace di tradurre le sue complesse teorie in vittorie concrete, sebbene con risultati altalenanti contro l’élite assoluta del suo tempo.

Aperture rivoluzionarie

Il suo nome è legato a diverse aperture che incarnano perfettamente i suoi principi ipermoderni di controllo a distanza:

- La Difesa Nimzo-Indiana (1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 Ab4)

- La Difesa Nimzowitsch (1. e4 Cc6)

- La Difesa Ovest-Indiana

Capolavori e Vittorie

- La sua partita più celebre è senza dubbio “L’Immortale dello Zugzwang” contro Friedrich Sämisch a Copenaghen nel 1923. In una dimostrazione magistrale di soffocamento posizionale, Nimzowitsch creò una paralisi totale sulla scacchiera, lasciando Sämisch con pezzi ancora in gioco ma senza una sola mossa che non portasse al disastro. Fu la dimostrazione pratica di come la strategia potesse vincere senza bisogno di un assalto diretto.

- Il suo più grande successo in un torneo fu la vittoria a Karlovy Vary nel 1929, dove si classificò primo assoluto, precedendo campioni del calibro di José Raúl Capablanca, Akiba Rubinstein e Rudolf Spielmann.

Le sfide contro i giganti

Nonostante la sua forza, Nimzowitsch faticò contro i due più grandi giocatori della sua epoca. Il suo record a vita contro José Raúl Capablanca fu impietoso: 0 vittorie, 5 sconfitte e 6 pareggi. Contro Alexander Alekhine subì una delle sue sconfitte più famose a Sanremo nel 1930, dove fu vittima della celebre manovra nota come il “Cannone di Alekhine“: una terrificante batteria di Torri e Donna allineate sulla colonna ‘c’, pronta a scatenare una pressione insostenibile che mandò in frantumi la sua posizione.

——————————————————————————–

4. L’eredità: un’impronta indelebile sugli scacchi

L’impatto di Nimzowitsch sul gioco degli scacchi va ben oltre i suoi pur notevoli risultati agonistici; la sua eredità come pensatore è semplicemente monumentale.

L’architetto del gioco moderno

È considerato il più influente scrittore di scacchi di tutti i tempi, e si dice che “non c’è un grande maestro vivo che non abbia letto Il mio sistema“. Le sue idee hanno gettato le basi per la moderna comprensione della strategia e del gioco posizionale, influenzando ogni generazione successiva e diventando parte del DNA di ogni giocatore colto.

Pensieri finali

Una delle sue citazioni riassume perfettamente il suo approccio intellettuale: “La bellezza di una mossa non risiede nel suo aspetto, ma nel pensiero che c’è dietro”. L’eredità di Nimzowitsch è intrisa di paradosso: la sua arroganza personale fu il carburante necessario per una rivoluzione intellettuale che ha beneficiato tutti; la sua personalità difficile ha forgiato idee di armonia universale sulla scacchiera; e le sue lotte individuali contro i vertici del suo tempo non hanno minimamente scalfito il suo status di architetto delle strategie dei loro successori. Sebbene la Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE), istituendo i titoli nel 1950, non glielo abbia concesso postumo, negandogli formalmente il titolo di Grande Maestro, l’impatto di Aaron Nimzowitsch lo ha reso una figura immortale, il vero architetto del gioco moderno.

L’inossidabile Robert Hübner

Robert Hübner: il professore, il poliglotta, il perfezionista

Esistono campioni definiti dalle loro vittorie, e poi esistono figure come Robert Hübner, la cui grandezza si misura tanto nei trionfi quanto nei principi incrollabili che gli costarono il titolo mondiale. Con la sua recente scomparsa, all’età di 76 anni, il mondo degli scacchi ha perso non solo il più forte giocatore tedesco dopo Emanuel Lasker, ma un intellettuale unico la cui storia trascende la scacchiera. Numero tre del mondo nel 1980, in un’epoca dominata dai giganti sovietici, Hübner fu un brillante accademico e un formidabile scacchista, la cui personalità rigorosa si scontrò spesso con le pressioni del professionismo. La sua è la storia di un genio poliedrico che ha cercato di conciliare la profondità del pensiero con la ferocia della competizione, lasciando un’eredità che non è solo una cronaca di partite, ma una testimonianza di carattere e integrità.

1. Il doppio talento: scacchi e papirologia

La carriera di Robert Hübner fu un raro esempio di eccellenza in due campi apparentemente distanti: la scacchiera e l’accademia. La sua ascesa scacchistica fu fulminea: divenne Maestro Internazionale nel 1969 e, a soli 22 anni, nel 1971, ottenne il titolo di Grande Maestro, il più giovane della Germania all’epoca.

Eppure, dietro il prodigio della scacchiera si celava un’altra identità, forse ancora più profonda: quella dell’accademico. Fino al 1982, Hübner non fu mai un professionista a tempo pieno, dedicando gran parte delle sue energie al lavoro di papirologo presso l’Università di Colonia, dove si distinse per la sua capacità di decifrare e trascrivere testi antichi. Era lo stesso rigore intellettuale che applicava alla papirologia a spingerlo verso imprese linguistiche prodigiose. Poliglotta, parlava fluentemente italiano e finlandese; un celebre aneddoto racconta che imparò quest’ultima lingua, complessa e isolata, al solo scopo di poter analizzare una partita con il Grande Maestro Heikki Westerinen.

Questa combinazione di profondità intellettuale e distacco dal mondo convenzionale lo rese una figura unica. Possedeva una vasta collezione di fumetti di Asterix, ma confessò candidamente di non aver mai sentito nominare Elvis Presley, incarnando l’immagine di un uomo la cui ricchezza culturale risiedeva in nicchie lontane dalla cultura di massa.

2. Lo stile: perfezionismo e profondità strategica

Lo stile di gioco di Robert Hübner rifletteva la sua personalità: profondo, tenace e perfezionista. Era noto per la sua difesa, descritta da alcuni come “iper-passiva“, ma incredibilmente resistente. Capace di difendere posizioni difficilissime per ore, logorava gli avversari con una perseveranza quasi sovrumana. A chi gli chiedeva il senso di continuare a lottare in posizioni apparentemente perse, rispondeva con la sua massima: “Ogni 20 anni arriva Babbo Natale“.

Il suo contributo alla teoria delle aperture è indelebile. La Variante Hübner della Difesa Nimzo-Indiana (1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 Ab4 4. e3 c5) è ancora oggi una delle linee principali, testimonianza della sua profonda comprensione strategica.

Ma è nell’analisi che il suo perfezionismo emergeva in tutta la sua grandezza, trasformandosi in una ricerca quasi accademica della verità assoluta sulla scacchiera. Le sue annotazioni erano famose per essere estremamente dettagliate, ricche di varianti complesse e approfondite fino all’inverosimile. In un aneddoto raccontato dal GM Ben Finegold, a un collega che gli faceva notare che nessuno avrebbe mai letto analisi così fitte, Hübner rispose con un candore che era la sua firma: “Non le scrivo perché le leggano. Le scrivo per me stesso“.

3. La corsa al titolo mondiale: trionfi e travagli

La carriera di Hübner ai massimi livelli fu segnata da una serie di tentativi di conquistare il titolo mondiale, episodi drammatici e controversi che hanno definito la sua eredità tanto quanto le sue vittorie.

- 3.1. Siviglia 1971: la polemica con Petrosian Nel suo primo match dei Candidati, si trovò di fronte l’ex campione del mondo Tigran Petrosian. L’incontro, disputato a Siviglia, terminò in modo brusco: dopo aver perso la settima partita, Hübner si ritirò dal match per una polemica legata all’eccessiva rumorosità della sala di gioco, adiacente a una strada dove erano in corso dei lavori. Il paradosso della situazione, che ne accentuò il dramma, era che Petrosian soffriva di sordità e, per non essere disturbato, gli era sufficiente spegnere il suo apparecchio acustico.

- 3.2. Merano 1980: lo scontro con Korchnoi Il suo percorso più promettente fu nel ciclo 1980-81. Dopo aver superato Adorjan e Portisch, raggiunse la finale dei Candidati contro il temibile Viktor Korchnoi. Hübner era in vantaggio nel match quando, nella settima partita, commise una grave svista in un finale pari e perse. Il crollo non fu tecnico, bensì psicologico. Sopraffatto dalla fatica e dalla pressione, si ritirò dal match. In una celebre intervista alla rivista tedesca Der Spiegel, intitolata “Non come una scimmia nello zoo“, spiegò che la sua decisione non era dovuta a colpe dell’avversario, ma all’insostenibile tensione “attorno” all’evento, un’atmosfera da circo incompatibile con la sua natura e il suo rigore intellettuale.

- 3.3. Velden 1983: la roulette contro Smyslov L’episodio più sfortunato e tragicomico della sua carriera avvenne nel 1983, nel match dei quarti di finale contro l’ex campione del mondo Vasily Smyslov. L’incontro terminò in perfetta parità anche dopo le partite supplementari. Incredibilmente, il regolamento della FIDE non prevedeva uno spareggio tecnico. La decisione fu quindi affidata alla sorte: una pallina della roulette del casinò locale avrebbe deciso chi sarebbe passato al turno successivo. A Smyslov fu assegnato il rosso, a Hübner il nero. Con il giocatore tedesco già tornato a casa, la ruota girò. Il primo, incredibile lancio della pallina si fermò sullo zero. Fu necessario un secondo giro per rompere l’equilibrio. Questa volta la sorte favorì Smyslov, ponendo fine nel modo più farsesco e crudele al sogno mondiale di Hübner.

4. Un gigante delle Olimpiadi e dei tornei

Se la scalata al titolo mondiale fu segnata da episodi sfortunati e crisi interiori, la sua carriera nelle competizioni a squadre e nei tornei d’élite racconta una storia diversa: quella di un dominio quasi assoluto. Hübner fu un pilastro della nazionale tedesca, partecipando a ben 11 Olimpiadi degli Scacchi. A Skopje 1972, vinse la medaglia d’oro individuale in prima scacchiera, infliggendo a Tigran Petrosian la sua unica sconfitta in dieci partecipazioni olimpiche. A Novi Sad 1990, ottenne un’altra medaglia d’oro per la migliore performance Elo del torneo.

La sua bacheca vanta inoltre vittorie in alcuni dei tornei più prestigiosi del mondo, tra cui Linares, Tilburg e Biel, dove ha sconfitto regolarmente i migliori giocatori del suo tempo.

Un capitolo speciale del suo percorso è legato all’Italia. Per 11 anni consecutivi, dal 2000 al 2010, Hübner è stato tesserato per il circolo “VIMAR SCACCHI MAROSTICA“. Con il suo contributo determinante in prima scacchiera, la squadra ha vinto ben 5 campionati italiani a squadre (2001, 2002, 2003, 2004 e 2007), raggiungendo vette mai toccate prima.

5. L’uomo dietro la scacchiera

Per comprendere appieno la figura di Robert Hübner, è necessario andare oltre i risultati. Era dotato di un’incredibile abilità nel gioco alla cieca, come dimostra la sua vittoria per 8.5 a 1.5 in simultanea contro un’intera squadra della Bundesliga, un’impresa quasi ineguagliata per la qualità degli avversari.

Il suo rigore morale era assoluto. Un aneddoto racconta di come perseguì con tenacia uno sponsor di Remagen che non gli aveva corrisposto il compenso pattuito, non tanto per il denaro, quanto per una questione di principio.

Anche nel suo approccio con i giovani talenti mostrava un carattere diretto e senza fronzoli. Durante un campo di addestramento per le promesse tedesche nel 1981, dopo aver mostrato una complessa posizione, concluse l’analisi con un laconico: “das wird dann irgendwie matt” (“e poi in qualche modo arriverà il matto”), una frase diventata leggendaria per il suo pragmatismo.

Questi tratti dipingono l’immagine di un uomo che percepiva il mondo degli scacchi professionistici come uno “zoo”, un ambiente spesso inadatto alla sua natura riflessiva, rigorosa e profondamente intellettuale.

Conclusione: l’eredità di Robert Hübner

L’eredità di Robert Hübner va ben oltre i suoi successi e le sue sfortunate sconfitte. Non è stato solo un giocatore da top 3 mondiale, ma una figura unica, quasi un “uomo del Rinascimento” prestato al mondo degli scacchi. La sua duplice carriera di papirologo e scacchista, la sua profonda cultura e il suo inflessibile rigore morale lo distinguono da quasi tutti i suoi contemporanei.

La sua storia non è solo una cronaca di partite, ma una testimonianza del valore dell’integrità intellettuale e della forza del carattere. Robert Hübner non ha mai vinto la corona mondiale, ma la sua eredità è forse ancora più preziosa: ha dimostrato che esiste un modo diverso di essere un campione, uno in cui l’integrità del pensiero vale più di qualsiasi titolo.